人类认知依赖于区分差异。借用尺度与隐喻,人类把差异度量为形式。尺度把差异变成“数”,隐喻把差异变成“义”,形式把“数”与“义”固化回“物”。

在天为象,在地成形。现代主义将形式从象征隐喻与审美心理解释中解救出来,形式作为普遍的方法,既不是解释性的,也不是装饰性的。它无法预先被填塞,它排斥内容,但不排斥对象材料。当建筑被使用时,这个空的形式被赋与意义,被填充事件。

图解是一种操作的部分,它试图打开建筑学自己的话题、自己的修辞学,从而打开潜藏在它内部的修辞势能。这些修辞不是绝对的,它们总是相对于某一时刻的历史条件而定。例如,信息时代的比喻及建筑修辞必然会与工业革命时代的建筑含义不同。在它们自身里,时间中的这些瞬间是不稳定的;它们不断进化和改变。这种不稳定性同样也影响着建筑的内在性。一方面,取决于功能、基地、结构、美学、政治和社会现象的方式的内在性可以更加肉体化,反过来,肉体的存在也改变那些特定的社会状况。换句话说,当“zeitgeist”——即“时代精神”——引起建筑学的改变,建筑学为作出批评性的反应,就须触犯和置换这一精神。当然,建筑展示某一时代的政治、社会、美学和文化状况是可能的;不过这里还需要指出,通过图解——建筑内在性的表达——的中介,建筑不仅有能力表现、还能够变形和批评这些“社会一政治”的状况……图解不是方案、也不是静态的实体。它更应该被设想为系列从建筑的内在性和先在性中抽取的能量,作为生成新构形的一种潜力。

彼得·埃森曼 Peter Eisenman

对象是否有名称?名称必须是那些与对象本质有关的词语呢,还是仅只是对象的约定记号呢?托尔斯泰不用对象的名称来表述对象,而是把它描写成好像头一次被观察到的,或头一次出现的偶然事件。这是一种方向的转变,心理的冲击效果可能会就此把我们领回到原初经验上去。

约翰·布罗克曼 John Brockman

最初用木头建造小屋的时候,对起支撑作用的构件,有人将其命名为柱子,由此产生了“柱”的概念。但当下构件,往往既有着柱的支撑功能,同时也有不是柱子的一面。要将其视作为柱子也就自然越来越困难了。它们尽管还可以被当作是柱子,但又不能仅仅被当作是柱子了。

大野博史OHNO Hirofumi

也就是说那种布置、排列、安排、整理的机制,那种源于某种意图的行动,那些数学关系,它们可以通过精神的力量而趋于纯净,并可以通过个人创造力来表现出一种协调的整体、即一种无所不包的全部。不是某种自我收缩,不是由某种想要出名的欲望、某种想要达到类似亚述古国那种永垂不朽的欲望,所引发的咄咄逼人的粗暴。

勒·柯布西耶 Le Corbusier

最小差别的原则可以说是受现代结构思想影响的设计观念的最高原则,因此,“最小差别的原则”就是只要有一丁点儿差别就要引起变化的原则。因此,我们可以理解罗西为什么主张保持“类型”的纯粹性,稳定性,并把这种本然共时性的语言材料与历史材料对照比较。这种强制力的形式主义是把双面利刃,现代建筑中一个严重问题就是对这种形式主义不适当的运用,造成了城市的支离破碎,同时,后现代主义召回了装饰性的表现语言,其中也包含着一种对装饰性的形式主义的不适当运用,使得城市在结构性与表现性上经历着双重的支离破碎,这使我们在城市设计开始重新重视结构整体的各部分稳定性与重复性的价值与作用,强制力的形式主义,当它被不恰当使用之时,远远不如它的稳定性重要。

王澍 Wangshu

建筑在本质上就是为意向、功能、结构和技术赋予形式的过程。形式既是具体的,同时又是具有普遍意义的。它为建筑学提供了表达意向和承载功能的具体方式,以及创造有序环境的普遍方法。

彼得·埃森曼 Peter Eisenman

每一次的物质改换都使人类一方面感觉着对新的材质的兴奋,而另一方面又感觉样着对旧的难以割舍的情感。

蒋勋 Jiang Xun

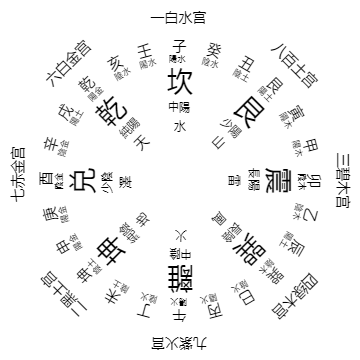

河图·洛书

借用主体与自然之间的空间方位隐喻,建立数字(抽象概念)与五行(具体对象)之间的关系模型。

易日:天一生水,地六成之。地二生火,天七成之,天三生木,地八成之。地四生金,天九成之。天五生土,地十成之。此河图之数也。

河图说:一六共宗,二七同道,三八为朋,四九为友,五十同途,阖闢奇偶,而五行之气定矣。一三五七九所谓天数二十有五也,二四六八十所谓地数三十也,由是八卦定位四方始正,二气循环变化无穷焉。

易日:戴九履一,左三右七,二四为肩,六八为足,五居其腹,此洛书之数也。

洛书说:以一九三七阳数,居四正之宫,以二四六八阴数,居四隅之位。盖与先天相为表里者也。是圣人南面而立,向明而治,去穴居野处之习,易之以宫室。和气致祥,乖气致戾,乃天地生成自然之气数,非由人力强合于其间也。

赋形 Formgiving

后天八卦次序,借用性别与家庭结构隐喻,建立具体日常与方位之间的关系。

| 卦名 | 自然 | 特性 | 家人 | 肢体 | 动物 | 方位 | 季节 | 阴阳 | 五行 | 五脏 |

| 乾 | 天 | 健 | 父 | 首 | 马 | 西北 | 秋冬间 | 阳 | 金 | 大肠 |

| 兑 | 泽 | 悦 | 少女 | 口 | 羊 | 西 | 秋 | 阴 | 金 | 肺 |

| 离 | 火 | 丽 | 中女 | 目 | 雉 | 南 | 夏 | 阴 | 火 | 心 |

| 震 | 雷 | 动 | 长男 | 足 | 龙 | 东 | 春 | 阳 | 木 | 肝 |

| 巽 | 风 | 入 | 长女 | 股 | 鸡 | 东南 | 春夏间 | 阴 | 木 | 胆 |

| 坎 | 水 | 陷 | 中男 | 耳 | 猪 | 北 | 冬 | 阳 | 水 | 肾 |

| 艮 | 山 | 止 | 少男 | 手 | 狗 | 东北 | 冬春间 | 阳 | 土 | 胃 |

| 坤 | 地 | 顺 | 母 | 腹 | 牛 | 西南 | 夏秋间 | 阴 | 土 | 脾 |

原型 Prototype

原型≠元语言。

原型并非是某种建筑师凭借其不同于常人的天赋得出的物质与心理的结构秘密,更无法把某种密码当做未来的独断教义。

原型/底图/先在性 Prototype/archetype/Anteriority

- Served & Servant

- Build-in

- CORE-plan

- Dom-ino/Monol(Parallel Walls)

- Raumplan

- Miesian Grid

- Emergent Grid

先前建筑学所有积累下的知识可以被叫做建筑的“先在性(anteriority)”……违背常规的做法引起针对彼时的批评条件。然而,当这些置换沉积下来并被规范化,它们就变成建筑先在性的部分,从而也就失去了它们的批评性。

彼得·埃森曼 Peter Eisenman

建筑不是关于模仿的艺术,而是一种自主的艺术。但是,在其最高层次上,它无法脱离模仿。它把一种材料中的特性和外观带到另一种材料中,例如,每一个柱子的柱头都效仿了木制建筑。

歌德 Goethe

在建筑与原屋的既定关系上唯一可说的,就是我们应当让这个简陋的创造得以发展。的确,我们已远离原朴小屋,将豪华的装饰错误地投放于这种原朴的构造之上,但基本的要素必须保留——即自然赐予我们的原型。艺术只能利用元素进行装饰和润色,而绝不能越过原型的本质。

马克-安东尼·洛吉耶 Marc-Antoine Laugier

在我看来,在今天的大多数建筑师中间有一种对原创性的奇妙误解。原创性的表达并不依赖新词汇的创造,一个有天赋的人可以采用任何当前的风格并加以使用,我并不是说他不能挣脱材料或规则的束缚,而是这些自由应该像一个伟大的演说家使用语言的自由,而不是为了特立独行无视各种规则。

约翰·拉斯金 John Ruskin

本质上人永远是相同的,不论在任何时间,任何地方。人们心智配备也是相同的,虽然有不同的使用方式。不同在于文化或社会背景,在于他所遭遇的而又成为其中一分子的特别生活模式。

阿尔多·凡·艾克Aldo van Eyck

那种认为只要使用“自然”材料和形式,建筑就会有人情味的看法是错误的。真正具有人情味的是形象、原型和其变形。因为它们保持和说明了我们的存在。

诺伯·舒尔茨 Norberg-Schulz

建筑,因为它是砖和砂浆,所以在超现实世界里坚持其现实性,真切性和至理性,在超现实世界中,所谓真理只受人操纵的玩意——它由专家组织开发,作家制造,并由传媒兜售。

建筑创造形制(institutions)。这是建设性的行为。建筑从一开始就在形制化。因此,就建筑存在而言,必须抵制它之所为。为了存在,它必须抵制现有的存在,在不损坏自身前提下转置,也就是维护它自身的形而上学。这就是建筑悖论。

彼得·埃森曼 Peter Eisenman

对于生活方式“差异”的认同,使阿尔多·凡·艾克把他二十世纪后半部的事业献身于场所造型,而空间结构的“相同”性则归于人类的普遍心智,谋求抽样出超现实世界自身固有的结构特征。这种新柏拉图主义的想法似乎认为只有将人和世界转化为元素和结构才能获得被理解的类化语言,感性、具体性依然被排除在外。

诺伯·舒尔茨的关键误见在于把建筑的“原型”和“形象性”压抑在形制的现实性上。“原型”的意义似乎领悟到一个超现实世界的存在,但建筑的形而上学(庇护所、美学,结构和意义)和词汇(立体、柱头等要素)依然被假定是符合自然的。因而从现代建筑运动对现实的瓦解努力中后退了,这无论向建筑的自我重构,还是向相对性的世界中谋求定位都缺乏力量。

彼得·埃森曼的这种对形制破坏性的看法,表现出对文化压抑的创造性恐惧。实际是提倡一种对“过去”的误读,它似乎基于这样的哲学悟见:基地的理念,即空间语言对相对性世界的把握,将由于传统的场所,历史和意义系统的压抑而变得语义单一,可以把握的真实性将在美学的或隐喻的可读性中消解,终而变成毫无意义的。

王澍 Wangshu

[…] 形式 Form 相关内容 度量 Measurement – AWhouse […]

[…] 人类认知依赖于区分差异。借用尺度与隐喻,人类把差异度量为形式。 […]

[…] 人类认知依赖于区分差异。借用尺度与隐喻,人类把差异度量为形式。 […]

[…] 人类认知依赖于区分差异。借用尺度与隐喻,人类把差异度量为形式。尺度把差异变成“数”,隐喻把差异变成“义”,形式把“数”与“义”固化回“物”。 […]