富春山馆的外墙砌筑把“砖石分片间砌”这一浙南村宅旧法抬升到二十五米高空:老砖空斗、溪滩卵石掺废砖、杭灰石页理片三种在地材料被重新编排,先以基地门卫房为样板墙,把工匠无法读图的“手感”转译成现场可试错的实体脚本,验证半干砌、断面朝外、隐灰缝等细节,也让“下大上小、疏密有致”的民间口诀得以在图纸上固定为彩色立面挂图,成为后续大规模施工的“软图纸”。

为把传统石墙从两层民房尺度推向十米乃至二十五米,团队在混凝土衬墙上按两米间距交错布置暗托梁,把石墙化整为零成“假大块”砌体,托梁外挑十五厘米作卸荷台阶,内侧拉结筋拐入浆料,外侧保留“看不见浆”的半干砌表情;空斗砖则拒绝水泥砂浆,改用石灰、黄沙、纯黏土复原三合灰,灰缝压到两毫米以内,让薄如指片的“开砖”靠侧向灌浆与内腔填料形成整体,既回应对传统“编织”技艺的森佩尔式解读,也解决了高层风压与剪切力的现代难题。

石料加工完全放弃现代切割,回到“钻孔-錾子-大锤”的剖石现场:杭灰石原石一米见方,沿孔道置入自制钢錾,靠锤击扩孔使岩页自然劈裂;卵石则在中线凿痕后一锤两分,断面留“把儿”记录动作轨迹。两种尺度、两种劈法,把“劳动痕迹”作为立面的天然纹样,使每一块石材成为可读的匠作日志,也让“真实性”不再依赖风格符号,而寄居于錾痕、断纹与手锤回声的即时现场。

因此,富春山馆的工法研究并非怀旧表演,而是一种将传统“编织”技艺锚固于现代框架体系的现场写作:它在主体与饰面、柔性拉结与刚性卸荷、手工痕迹与结构理性之间反复校准,使“厚墙厚顶”成为节能本体而非图像拼贴;建筑师与工匠互为指导,持续修正节点,把材料、工艺、构造、身体动作重新缝进同一道墙,让建筑在图像时代重新获得可触摸的恒久性与抵抗“堆砌”的建造尊严。

村子里的老石墙基本上都是砌到两层左右的高度就结束了,很少会有超过三层的,而我们的主馆大部分的石墙高度逾10 m,最高处甚至快要接近25 m。虽然所有的砌筑墙体内侧都有混凝土衬墙,但砌筑到这个高度,对构造的挑战还是蛮大的。最初,我根据以往项目的经验设想,在混凝土衬墙上按纵横60 cm的间隔预埋伸到石墙里的拉结筋,这样至少能起到一个整体的拉结作用。但是,在跟结构工程师商量之后,觉得这样还是有危险,拉结筋只能起到不散架的作用,而十多米高度内的这些石块自身的累积重量,会对钢筋产生很大的剪切力。所以他们提出来,一定要在衬墙和外侧石墙之间增加现浇的暗托梁,暗托梁的长度为2 m左右,纵横向的间距也是2 m左右,在立面上呈交错式排布(图9)。这个排布方式的好处在于交错式类似于砌筑的要求,砖块与砖块之间需要错缝搭接,我们可以把每个暗托梁和它上面部分承载的砖石认同为一个巨大的砌块,这些大砌块之间也需要错缝搭接,才符合这个材料的构造逻辑。暗托梁的外侧,距离完成后的外表面还预留了15 cm的尺度,而在这个尺度里的石料,即使切薄了也基本上没有座浆的可能,只能是靠石块间的互相挤压,来形成相对稳定的结构。而正常的砌筑厚度,除去保温层我们预留了25 cm,这个尺度下,我要求座浆仅限于里侧,从外侧看,属于基本看不到浆料的“半干砌”做法(图10),后面的拉结筋从衬墙伸出来后,在两皮石块间拐个弯头并埋入浆料里,增强了石块和拉结筋的一体性。这样的话,整个外墙砌筑系统是由柔性的钢筋拉结形成整体,刚性的暗托梁分层消减重力的方式,来解决超高尺度下砖石混合砌墙面的稳定性问题。

建造的工法:关于“富春山馆”外墙砌筑技艺的探讨和实践 | 陈立超 | 时代建筑2018年第4期

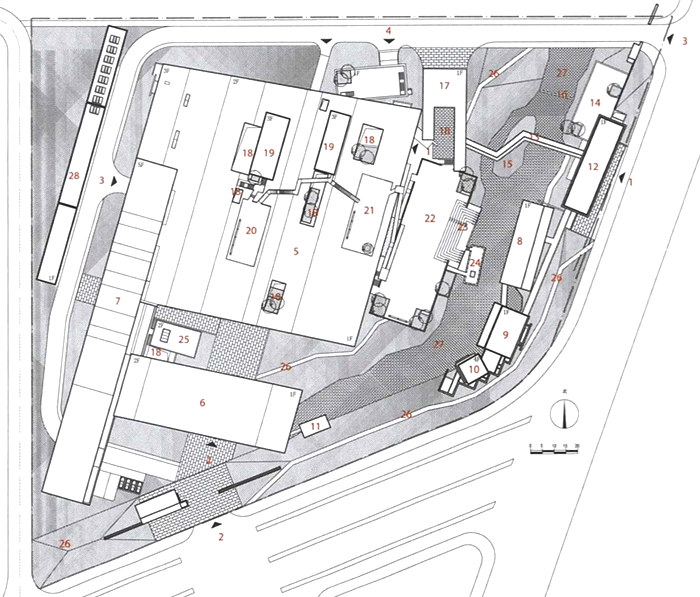

1 美术馆及博物馆主入口

2 档案馆主入口

3 后勤入口

4地下车库出入口

5美术馆和博物馆

6 档案馆

7 办公和库房

8 观山厅

9餐厅

10 观山阁

11 亭子

12 门廊

13 曲桥

14 停车院

15渚

16 石坝

17 围廊

18 院子

19 山亭

20 平台

21 曲台

22 高台

23 舞台

24月台

25 会议室

26 土坝

27 水面

28 机动车停车区