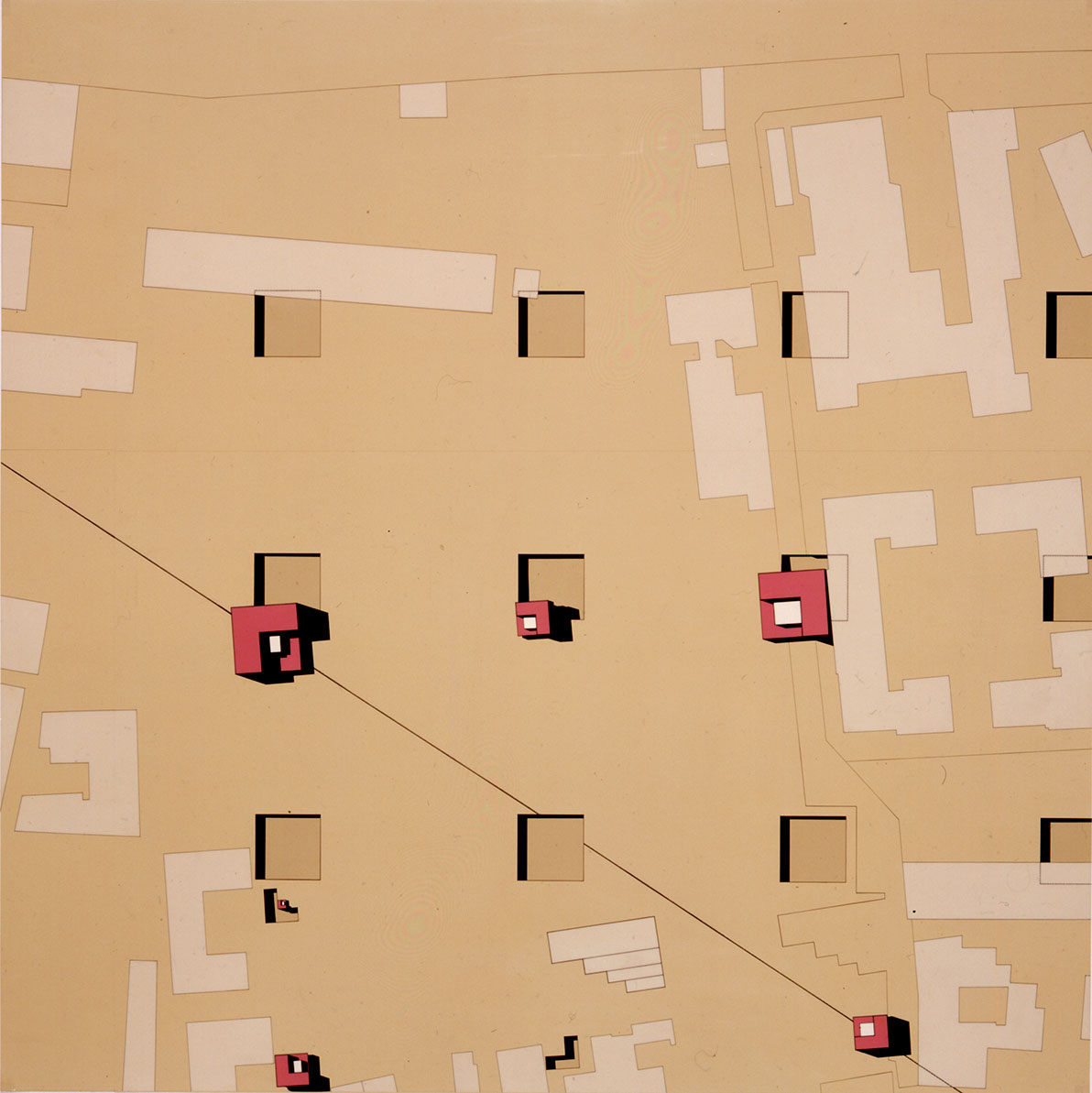

竞赛基地位于 Cannaregio 区西北缘,与废弃铁路站场隔一条窄河,正对着勒·柯布西耶 1965 年流产的威尼斯医院用地;艾森曼把柯布当年那套 6 米×6 米的人性化网格原封不动地拓印过来,却只做了一件事:把它挖空,让网格以“沟槽”形式出现,像考古学家刚刚揭露、又立即放弃的负遗迹。于是,场地本身成为一则关于“缺席”的寓言——现代主义医疗乌托邦的幽灵被压印在水城泥沼上,而人却被提前驱逐出这片“广场”。

接着,他在空地插入三座体量,看似房屋,实则同一座“家宅”被复印成 S、M、XL 三档尺寸:最小只有一人高,门洞缩成玩具;中等与正常住宅同高,内部却被无数自我相似的“L”形碎片吞噬;最大那座高逾 12 米,俨然纪念碑,却空有外壳。三者既无轴线,也不围合,像被误放在城市里的巨型拼插模块,逼迫观者放弃身体尺度,转而用抽象网格去“阅读”它们之间的关系。艾森曼借此宣称:建筑可以彻底脱离功能、脱离人居、脱离象征,只需把“自相似”当作新的度量单位,就能让房子成为自己的语法和词典。

我在艾森曼的工作中看到一种“客观性”,他的“图解”什么都不图解,显现的只是“照图面理解”。

艾森曼获得了他的伸缩模度的第三类型:“自我相似性”。正如我在前面谈过的,“分析的逻辑”一旦自我重复,叙事就被修辞所替换。对艾林曼来说,关键在于,他的建筑只说自己的故事,而不参照任何外在之物,是一种自我完善的本文而不仅是对某种唤起历史记忆的形式的再现。做为一种非解释论的实验,艾森曼1988年的承认并不奇怪:在设计“罗密欧与朱丽叶”时,他的伸缩模数理论还未合适的构造出来。“甚至在‘运动之箭’中,我们对自己正在做的也不懂。”透明印刷的“盒子”也不是一本书,甚至不是一套平面图,它是建筑将“是”的另一种方式,有它自己的存在,是与一座实际的建筑物相当不同的一件“人工制品”。

如果让我阐释这件“人工制品”,我说它什么也不说明,只是指向它背后的观念。它是一个游戏,而且很快乐。正是不合规范的话语具有排除话语内质的自由,以便更好的去欣赏其“形式”。艾森曼工作的主题从来不是建筑,而是关于建筑的语言。没有直接说出的话就是“建筑只存在于关于它的话语之中”。这种假定(神话是一种语言,时装是一种语言)成为当代思想活动的一种主导的,往往具有还原论的常规。但艾森曼的假定较少具有还原味道,而具有较多的扩散性和消解意图:“五个世纪以来,人的身体比例一直是建筑的事实,但是,由于现代技术、哲学和心理分析学说的发展与变化,做为万物尺度的人的过分抽象,做为一种起源性的现在不能再被支撑,尽管这种观念仍然坚持在今天的建筑中”。

王澍 Wangshu