1918-2008

对中国当代建筑师而言,关于如何寻求对中国传统的转喻,伍重或是一个经典的先例。他的一生都致力于创造复合的文化,他既沉浸于西方的建构技艺,又从欧洲之外的建筑传统中汲取了很多灵感。他在亚洲旅行时有幸买到了一部12世纪中国的建造手册《营造法式》,他对这部书的尊崇体现在他在悉尼工地的坚持与热忱上了。

肯尼斯·弗兰姆普敦 Kenneth Frampton

by Miguel Ángel Rupérez Escribano, Universidad Politécnica de Madrid

Fourth International Utzon Symposium (2014)

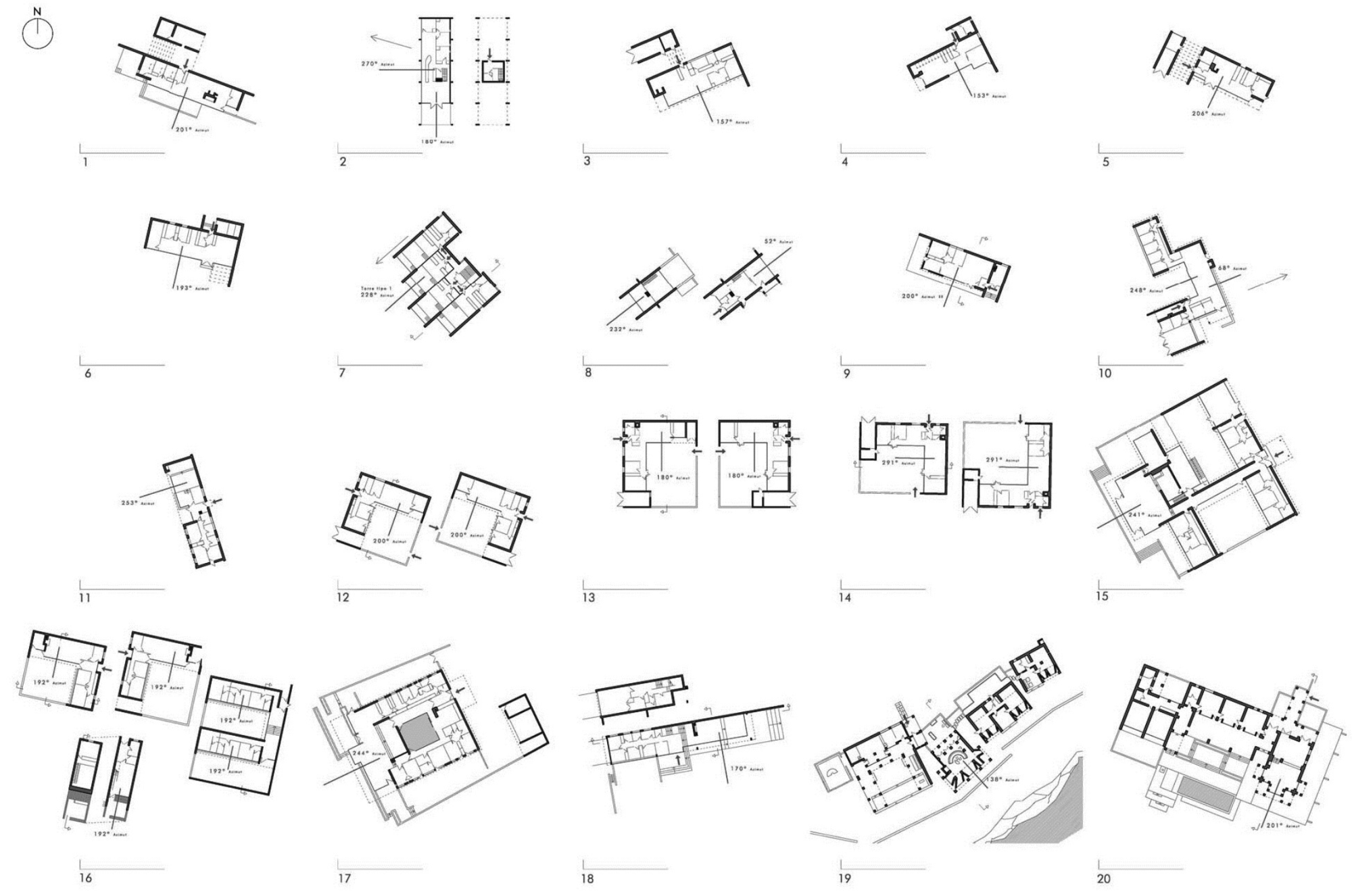

[…] 另一个西方人持有着非常不同的观点,他是约恩·伍重 ( Jørn Utzon )。他以一种特别系统的方式研究了中国建筑和其构造。他对12世纪的文献《营造法式》特别有兴趣,其中,他又对柱、斗棋,以及屋顶系统尤为关注。研究乌松的学者曾强调,他从《营造法式》中得到的理念是,中国建筑系统具有重复性和标准化元素的集合,但是这个系统也具有灵活性,允许形式的多样调制。然而,《营造法式》中的系统吸引我之处却相反,不是它所允许的自由,而是它所要求的准则。它仿佛给出了任何建筑中局部与整体之关系的正确答案。它的价值在于它所提出的限制,这些限制让人在设计建筑之初就不得不考虑其细部的天性。《营造法式》所揭示的方法论非常类似古典设计师所运用的古典秩序,但与之相比,却有着重要的差别。与古典秩序不同,它基于构造,并具材料特质。即使是石材的建筑,它仍然保有木构的特征,或者说是木构的“记忆”。说建筑形式可以由《营造法式》中的元素生成是不准确的,但是此建筑的特征一定会是由它决定的。与随意用最方便的建材来构建理想的形式这种概念不同,这是个迥然相异的设计过程,其建筑的组成元素是基于构造和材料之天性的。 […]

[…] 约恩·伍重 Jørn Utzon […]

[…] 约恩·伍重 Jørn Utzon […]

[…] 约恩·伍重 Jørn Utzon […]

[…] 约恩·伍重 Jørn Utzon […]

[…] 约恩·伍重 Jørn Utzon […]

[…] 约恩·伍重 Jørn Utzon […]

[…] 实际上,类型的稳定使我们有精力来认真处理技巧与技术的细节,建造体系的改变并不一定导致类型的改变。罗西坚持类型不可轻易改变的理由之一是类型凝聚了历史性集体心理,改变类型是件大事,因为它意味着改变一座城市的文化走向和城市对文化价值的判断,可以这样说,建造体系的改变在相当长的时期内都与类型的改变毫不相干。弗兰姆普在他的《现代建筑:一部批判的历史》中把伍重在悉尼歌剧院之后在丹麦建造的二幢小建筑做为未来建筑学的样板,一幢小天主堂,采用中国江南民居一颗印的平面与空间类型,预制混凝土板的圈护体系;一座集群住宅,采用连幢成片的四合院类型,并且相当地道,连内部面向院落的开窗都在形式上极类似,但使用砖与装配钢结构的混合体系,问题是,我们实际上不是在中性的使用技术,而是在用技术决定思维,这种思考让我们可在相当广阔的范围内反省,在纯艺术领域里,艺评家范景中针对中国画的问题最近也提出不同看法,他以为过分批判中国画的程式化传统未必恰当,因为相对稳定的程式可以让艺术家专心处理技术、材料与感觉的问题,而程式上的变革恐怕要从对这些问题的深入实验中得来。 […]