马耳他,宗教围绕着古代的母神崇拜。然而,马耳他不应被视为更原始的地方,而应被视为一个女神崇拜不仅存在而且兴盛的地方。马耳他也不太可能完全孤立。事实上,大量的寺庙远远超出了当地居民的需要,这意味着该岛是一种宗教目的地。人们来到岛上寻找神谕,与祖先交流。仪式似乎包括睡觉和做梦。 寺庙的内部空间是由他们自己的石头定义的。外墙和内墙之间的空间被泥土和碎石填满,整个空间被堆砌起来,形成内部洞穴的假山。这些空间是如何盖屋顶的,目前仍存在争议。

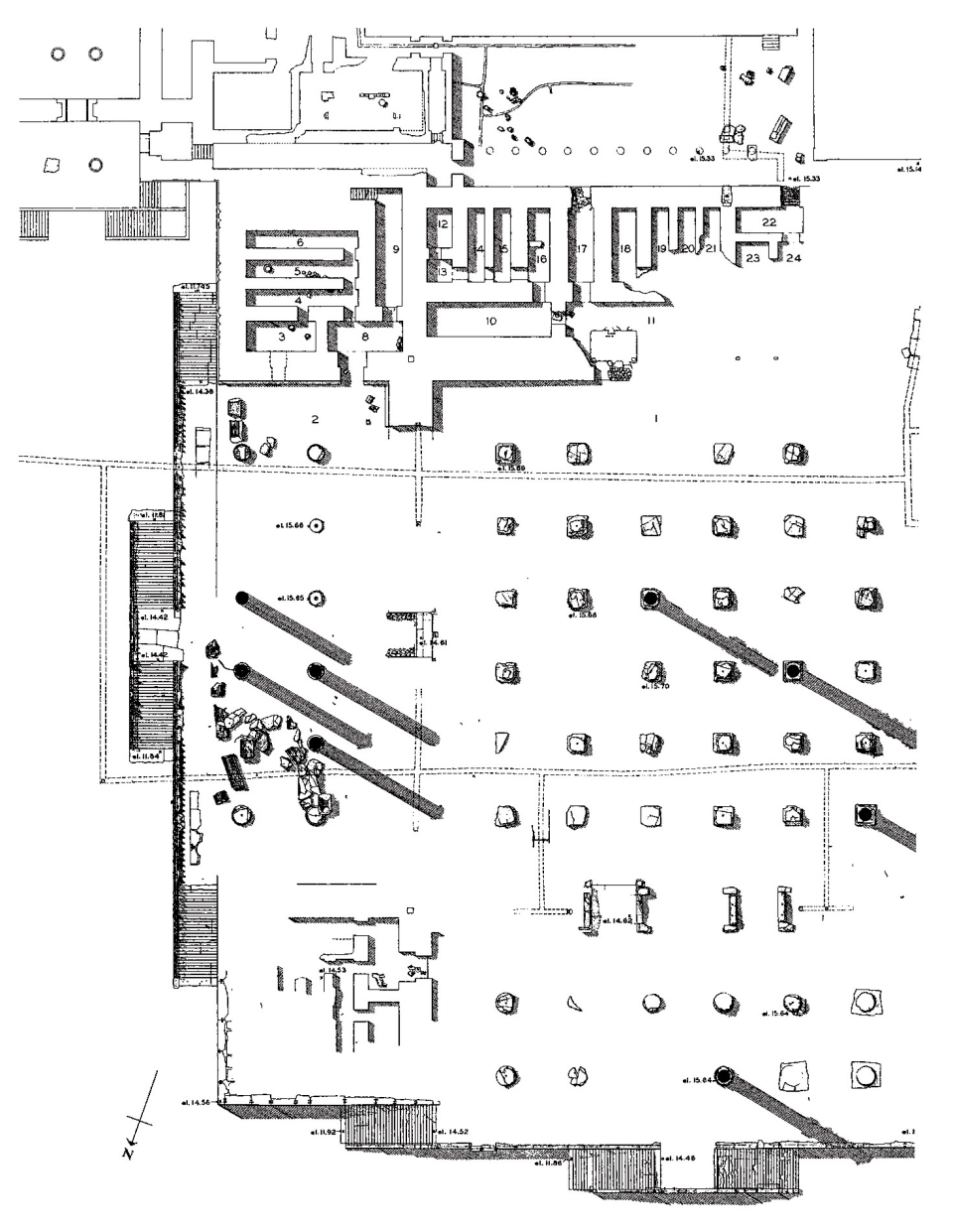

是这聚落的晚期建筑,现存平面南北长约10800,东西残长10500。出入口在东部中间,宽约1000。室内外大致等高,周围墙壁部分保存完整,墙高距室内地面500,墙厚900~1300。墙内有若干不整齐的柱洞,转角处较密集,柱径70~250不等,一般约150-200,深300~700,这些都是加强矮墙承受屋盖荷载的支柱遗迹。遗址内西部有两只完整的大柱洞,外附残破的经过烧烤的“泥圈”。二柱洞从“泥圈”外皮计算,南北净距4500。南柱洞直径450,深700;北柱洞直径470,深500。另于南柱东部大约等距处,残存一个已遭破坏的大柱洞,从底部炭化痕迹看,直径400,复原应为对称布置的四个中心柱。柱洞外围有“泥圈”,实为柱身防火涂层的残迹。泥圈”南北较长,侧端呈残断面并有横向构件遗痕,从发掘记录看来,西向也有小洞及明显的断痕。此外,沿中柱轴线一带并发现若干属于此建筑的小柱洞以及两面光”的“烧土”残块。由此可知,这座建筑原系沿柱南北及东西皆有墙壁分隔。 前部厅堂、后部卧室的布局,是目前所知最早的一个“前堂后室”的实例。“大房子”的出现,使原始聚落的建筑群形成了一个核心,它反映着团结向心的氏族公社的原则。当原始公社解体,奴隶制确立之初,原始社会所留下的建筑遗产中,最高水平的“大房子必然被奴隶主所霸占,使之发生质的转变,从而出现历史上第一座统治阶级的宫殿。 《 中国古代建筑技术史》

大柱洞已略呈柱网,初具“间”的雏形。这是一个非常重要的实例,它标志以间架为单位的“墙倒屋不塌”的中国古代木构架体系已经萌芽。另一个值得注意的现象是,中间一列四柱洞大致在一直线上,约反映了脊檩已达两山,即四柱等高。据发掘记录,遗址中部偏南一带,有与南墙平行的草筋泥残断直达东墙(西端残缺)。残墙两面涂泥,共厚260,中间有南北向扁洞(约70×20),应是板椽遗迹,可证敷泥屋盖为南北两坡(室内地面未见沟漕和小柱洞的墙基,可知室内无隔墙)。 入口宽敞,但门内外均未发现缓冲处理或遮挡结构的痕迹,看来似乎门口已釆用不固定的掩闭设置,诸如苇编的帘、席或枝条编笆之类的挡板。 《中国古代建筑技术史》

北美苏必利尔湖附近阿吉布洼(Ojibwa)部落的印第安人住房也有类似的形式(其内部无隔墙,也是火塘居中,一般常供两个或三个对偶家庭共同使用),对照来看,半坡的创作更为优胜。首先是入口的处理,遗址入口处也有木骨遗迹,推知门限高若槛墙,可略起掩蔽作用,也可减少地面尘土吹入室内。另一特点是,门内两侧设隔墙,墙后形成适于卧寝要求的隐奥空间。

使死人复生是为了赞美新的战斗,而不是模仿旧的斗争。 Die Auferstehung der Toten soll neue Schlachten...

工头住宅 Maisons pour contremaitre

这是为实现工头住宅的原型所做的详尽研究。 我们把1929年卢舍尔住宅的研究深入下去(见《勒·柯布西耶全集(第1卷·1910-1929年)》P186),使其适应当地的材料及劳工条件(砖石砌体、混凝土屋面及楼板、玻璃或木板墙面)。 房子向着太阳和最美的景致敞开,背对强风。出于对坡地的考虑,住宅主体位于底层架空柱上,朝向山谷,并在住宅下方留出一定的室外生活空间。 对服务部分作出精确的划分:一侧是厨房、鸡舍和菜园;另一侧是客人入口。从构造的角度看,各个要素都得到了清晰的界定:砖石工程、细木作、承重部分和开敞部分。

燕尾海角民宿 «Roq» et«Rob» à Cap Martin

勒·柯布西耶从1948年开始经常前往Roquebrune-Cap-Martin度假,并与当地一家名为“L’Étoile de Mer”的餐厅老板托马斯·鲁巴塔托(Thomas Rebutato)成为朋友。他被当地的自然景观和地中海气候所吸引,于是开始思考如何在这样的环境中设计合适的建筑。 虽然“Roq”和“Rob”项目最终都未建成,但它们为柯布西耶后续的建筑研究奠定了基础。1956年,他在同一地点设计了“Camping Units”,即度假小屋,这些小屋体现了他对最小居住空间和经济型海滨度假屋的研究成果。 建筑与蓝色海岸动人的风景间的构成是这项研究的主导。近半个世纪以来,风格各异的住宅四下擎生,规划有气无力,风景已遭到破坏。小住宅步步为营,蓝色海岸的自然风光受到了严重的威胁。柯布寻求一条逻辑的途径一一推理:为什么在蓝色海岸盖房子?为了享受这里宜人的气候和美好的风光。所以,首先要确保能见范围——视野——朝向最优的风景,这正是在此安居的目的。其次是要保护被看之物,也就是说,不要以乱七八糟的房子来搅扰风景,而应当通过明智的规划来保护自然,创造整体的建筑风景,确立具有高度造型价值的建筑事件。踞于山坡高处的古老小城提供了优秀的范例,那里的建筑风景由一个挨着一个的住宅构成,但它们的眼睛(窗)都向着无限的海平面张开,毗邻的风景不受搅扰,被用作耕地或留作自然保护区。 坡地自身给出了解答:剖面确保了良好的视野,住宅的形式同样有利于开发,特别是那种进深大、开间小的居住形式。对此,马赛的居住单位提供了雄辩的证明。...

基地是拉普拉塔一方传统的临街地块,左右两侧及后面都是分户墙。一条宜人的林荫大道在宅前展开,掩映在对面公园的青枝绿叶中。 首先,住宅的总体布局应当确保朝向公园的视野。于是,便产生了一个作为空中花园的露台,正可以在宅前,在这处合宜之所尽情享受天空、太阳、光与影的恩赐。钢筋混凝土以底层架空柱的形式为我们贏得了住宅下方的空间,并在诊室与居所之间构成一种有益的布局。自然地,钢筋混凝土再次带来了装备“遮阳”的全玻璃墙面,“遮阳”的设计依据是建筑的朝向以及这一纬度太阳的入射角度。平面和剖面提供了真正的建筑漫步的可能,沿着一条曲折有致的路线在建筑中穿行而上,途中设置的视点将展开丰富的场景。自由平面应用于各个楼层,卧室的解决方案格外有趣。

马赛公寓 Unité d’Habitation à Marseille

交付仪式致辞 勒·柯布西耶 1952年10月14日 部长先生, 我荣幸、喜悦、而骄傲地将这个尺度相当的居住单位交付您的手中。今天,一种现代的居住形式首次得到表彰。这是一项受命于国家的委托,不羁于任何现行的规范。 1947年10月14日奠基,今天,1952年10月14日落成:这日期的一致完全出于偶合。 我感谢发起这次实验的法国政府。 我感谢助过我们一臂之力的全体重建部部长(7位)。我感谢这几年在位的克劳迪斯·佩蒂先生,感谢他的果敢,他的英明,以及他始终不渝的支持。...

艾哈迈达巴德纺织协会总部 Mill Owners’ Association Building

建筑的组织相当严密,朝向依据主导风向而定。东西立面设有“遮阳”,以艾哈迈达巴德所处的纬度以及太阳的运行为依据,“遮阳”的深度和角度都经过严格的计算;南北立面上几乎不开窗。屋顶设有酒吧,服务于夜晚的聚会。集会大厅的围合由双层薄砖墙构成,内壁衬以胶合木板。大厅室内的照片于家具布置之前摄制,衬板的木纹清晰可见。家具包括讲台,随意或规则布置的扶手椅,以及两张由顶棚垂下来的挂毯(出于声学的考虑)。集会大厅通过曲面顶棚的反射获得间接的采光,并通过屋顶上设置的一个水池和两个空中花园来绝热。 交通:从底层到顶层,设于同一井内的两部电梯服务于各个楼层;一条长长的坡道为行人提供了由停车场导向主席办公层的通道;雨季,汽车可以直接停靠在延伸至地面的“遮阳”中。 南北立面为清水砖墙;东西立面采用裸露的混凝土,其中“遮阳”采用木模板浇筑,而墙体的浇筑则采用金属模板。铺地选用产自德里的莫哈克石材。两端山墙的内侧同样采用以模度为指导的“理想铺地”的方法覆以石材,它们构成贯通主席办公室、厂长办公室以及集会大厅层空中花园的“石材挂毯”。

奥利维蒂计算机中心 Centre de calculs électroniques Olivetti

这组庞大的建筑可容纳4000名计算人员在此工作:操纵巨大的计算机——一种神奇的机器,能够回答现代科学提出的问题。对此,“平常人”(吾辈)不得不承认自己的渺小;然而,也应当明确地意识到,在这项事业的始与终,人的存在不可或缺——人提出问题,并获得解答。 奥利维蒂电子计算中心的基地位于米兰-都灵高速公路旁。1962年6月,按照“CIAM表格”体系所规定的形式,柯布呈递了方案的初稿。这个庞大的建筑群准备分3个阶段来实现(3个105m见方的工场区块),这是其中的第一阶段: 首先是主入口、大厅、餐厅、图书室及其他的公共服务设施;其次是第一个105m见方的工场区块;最后,在工场区块上方,将立起10层的科研楼。 工场位于地面层,但其入口位于屋顶层。经由巨大的主入口坡道,工作人员将到达廊道,并由此导向3个布局呈扇形的更衣处(设有淋浴及卫生间),然后从这里走下楼梯来步入位于首层的工场。 工场利用均匀分布的天窗采光;此外,屋面覆土植草,并敷设自动喷淋系统,可以在旱季为植物提供灌溉。

斯特拉斯堡国会大厦 Palais des Congrès à Strasbourg

市长Pflimlin先生以及这座城市恪尽职守的管理者们共同拟定了一份完美的任务书。在如此有利的条件下,一名建筑师可以说他是在为上帝工作:忠诚,正直,一丝不苟。于是人们意识到:建筑,源自激情…… 建筑的方形体块以及北立面壮观的坡道均以混凝土建造并保持脱模后的原状。大片的立面将成为以标志为主题的凹雕璧画的背景。(参见斐米尼青年文化中心) 关注的焦点落在楼板与墙壁的隔声问题以及众多会议厅的声学环境上。