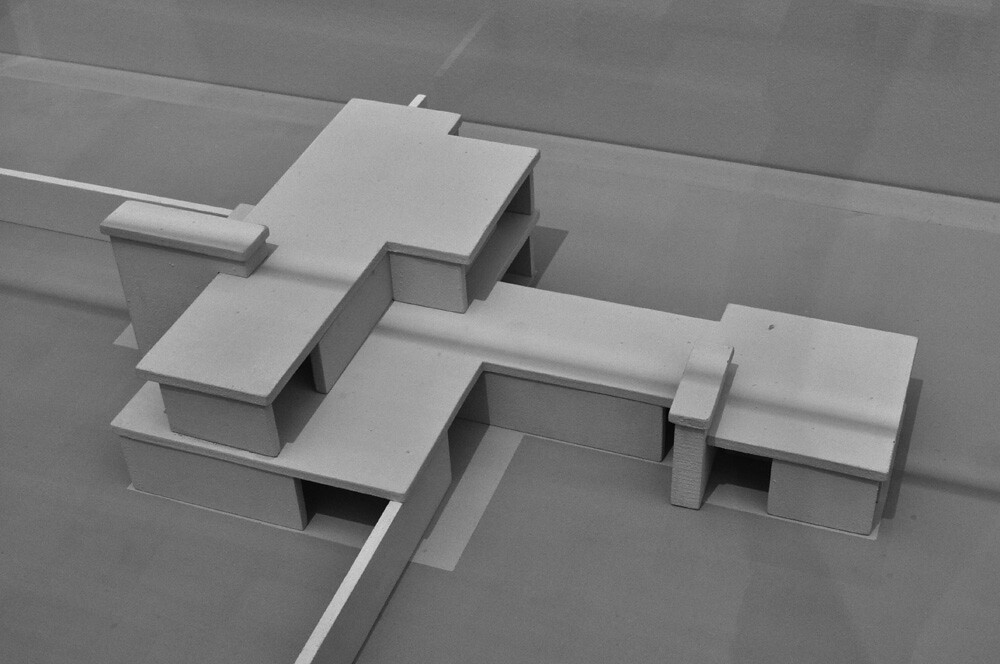

只要建筑的底部与地面相连,它的底部就不需要视觉不定空间。然而,当它被看作是悬在地面上的体量时,这时要求有一个合适的不定空间。如果建筑与地面之间的间隔较大,建筑物就会像气球一样飘浮,甚至可能失去与其基础的联系;如果这个空间太小,来自建筑物朝向地面的视觉力可能看起来受到约束,占据了一个与建筑物主体相比显得太小的区域。当勒·柯布西耶设计哈佛大学的卡彭特视觉艺术中心(Carpenter Center for the Visual Arts)时,他意识到,除非下面的较大空间把地面上产生的引力分成更多的独立部分,否则在二层的巨大弧线形的北工作室的水平凸出部分将大大失去向外的推力。由于这个原因,在工作室下面挖了一个本质上非实用的凹洞,把它置于相对修长的底层架空柱之上,因此获得了必要的动力自由。 鲁道夫·阿恩海姆 Rudolf Arnheim

建筑与大地的关系是矛盾的。一方面,建筑不得不与大地连接,将荷载传至大地,与外部进行物质能量交换;另一方面,建筑与大地连成一体时,会面临复杂物理环境问题,以及受到复杂的外部作用力。不恰当的地下空间和架空都会带来使用、建筑技术以及造价方面的问题。 扎根 Rooting 漂浮 Floating 结构系统 Structural System...

物质 建筑艺术比过去任何时候都更重视物质本身,但是在表象上却脱离了物质性的考虑。这种建筑摆脱了所有印象主义的氛围创造,充分利用光线,带来了比例与颜色的纯净,以及形式的有机与清晰。它抛弃了那些非本质的东西,甚至能够超越古典主义的纯净。 雅克布斯·奥德 Jacobus Johannes Pieter Oud 去物质化倾向不再是一种“罪过”...

五金配件 钢筋 钢管

原文:A+U Feature: Heinz Bienefeld-Drawing Collection 在全球化和完全数字化的专业实践的当代背景下,海因茨·宾纳菲尔德的工作是非典型的,原因如下:首先,每个项目都以不同寻常的强度使用模拟媒体,直到最小的细节;其次,这些细节经常与制作特殊、非标准作品的工匠讨论;第三,尽管项目的规模不超过教堂的规模,但每个项目都经过了从类型到细节的全面设计;第四,建筑师充分接受了项目的复杂性和特殊性的挑战,将每个项目都转化为对他对建筑理解的连续精炼解释。 尽管海因茨·宾纳菲尔德坚定不移地坚持真实建筑中的美的理念,但他并不认为自己的建筑是回应当代建筑现实的“万能灵丹妙药”;非常明显,他尊重建筑方法的多样性:“任何人如果认为现在和永远只有一种方法可以做事情,那就完全走上了错误的道路。”“与此同时,在他的整个职业生涯中,宾纳菲尔德试图设计出超越最初客户需求的建筑,首先也是最重要的是努力保持持久的美丽。”在这场斗争中, 宾纳菲尔德将他对家庭和神圣空间的设计置于别人称之为历史的时间连续体中,在充分意识到这一最终无限的现象的情况下,他在这一连续体中标记一个实例的努力既认真又谦逊。如果在20世纪下半叶的背景下,宾纳菲尔德对每一种设计的全面关注都是不合时宜的,那么在21世纪的背景下,他的方法是完全不可想象的,而且不仅仅是出于经济原因。他的认真和谦逊的双重方式是一种对大多数当代建筑师来说是陌生的组合,他们已经被明星建筑体系所制约。宾纳菲尔德肯定地避开了聚光灯。他更愿意知道参观他的建筑的游客的感受,他们是否感觉到了空间、建筑或细节的“个性”。...

A+U Feature: Heinz Bienefeld-Drawing Collection

2019:09 No.588 Introduction: Heinz Bienefeld-Drawing Collection Wilfried Wang...

造价估算 15-30元/㎡ 项目 单位消耗 单价 人工 2-4工日 350/工日...

承插连接-PVC胶水 使用寿命 电线穿管 管径(De) 常用叫法/公称直径 壁厚(重型) 内径 20mm...

管材 性能 连接方式 规格与价格 常用场景 聚乙烯波纹管HDPE管 轻 热熔焊接热缩带连接卡箍连接...