王澍 虚构城市 Fictionalizing City 当然,与异化概念有关的不仅是形式主义,异化概念深植于俄国精神生活的文学传统之中,浪漫主义、象征主义、未来派和马克思主义者都运用异化概念,但是,只有形式主义把异化看做是一种特殊的美学程序课题。按布洛克曼的看法,它在斯克洛夫斯基的早期论文《作为程序的艺术》中已经发展成熟了: 对浪漫主义和象征主义来说,异化只是一个文学技巧的问题,主体运用这种文学技巧来把世界分解。象征主义把它解释成是由奔放的主观想象产生的,而对未来派来说,它是通过自觉的激发而成的。然而形式主义期望的更多——它把异化过程中主体的构成作用本身,看作是一个范围更广的过程的一部分。这就关系到采取一种根本上反唯心主义的步骤:视为当然的主体自足体连同其构成能力,不再是唯一的理论起点了。 这里有两个重点:(1)形式的或结构的体验不等于经验观察;(2)对主体构成性意识的强调是在语言学范围内,在艺术作品自足体内被讨论,并不意味着艺术家可以姿意而行。 斯克洛夫斯基在他的论文中写道:...

市场价格(松木杉木) 1000~2000元/m³5~10元/m(2×4) 材料容重 4.8 kN/m³ 宽(mm):40(2”)、65(3”)、90(4”) 高(mm):40(2”)、65(3”)、90(4”)、115(5”)、140(6”)、185(8”)、235(10”)、285(12”) 间距410...

王澍 虚构城市 Fictionalizing City 基本上,有两种因素让我们难以接受: 1.观念上,我们强调功能通常与经验观察符合,却很少检讨经验本身预先设定的习常法则。即在实质类似基础上的模拟,如在所谓的现实主义艺术中那样,我们实际上在观察之前先有一个看法,从语言学的角度上说,这关乎意义的发生机制,我们习惯上使意指者(概念)优先于意指作用,在理解之前先下了判断; 2.工作方式上,我们以固定的原则与方法指导工作,而很少想到这些原则与方法应该在工作中构成。通俗的说,我们先习得方法,然后是方法的具体运用,积累经验,习惯成为自然,至于真实性问题,根本就没有提出的必要,这一切都使我们在本质上远离了创造活动。 如此看来,形式主义者在理论上远比我们深刻,其所强调的具体的程序实际上已经很像后来的结构主义活动。斯克洛夫斯基在他1916年纲领性的论文《作为程序的艺术》中强调说,没有通常与经验符合的观察,以及没有关于法则的陈述和验证公准的程序,应当也是可以容许的。从语言学关于意义的机制的看法出发,这意味着坚持意指作用优先于意指者,程序的观念,即(语言)材料形成与变形优先于功能的先验性规范概念,这也要求一种真正过程性的工作方式,只有令人信服的辩识一个本文结构的系统功能,人们才能够证明具体的内容性说明是无关紧要的,也能够迫使人们更多重视作为系统的文学、建筑、艺术的概念。换句话说,程序的观念与方法就含蕴在(语言的或非语言的但与语言相似的)材料自身之中,使我们能够获得关于文学、建筑等艺术作品结构和效果的结论,于是历史材料最终可以与这些材料相比较。一个对文学还是对建筑都至关重要的问题也已被提出:一种系统的文学观或建筑观将使固执于“心灵”表现的文学家和建筑师都不在其位。坦率的说,这个一直在文学理论中被当做关键思考的问题长期以来都不曾在建筑学中被认真的思考过。这个问题的另一个要点是研究对象的转移,从形式主义者的文学理论研究中可以看到这种转移。布洛克曼这样谈论着研究对象的转移:...

王澍 虚构城市 Fictionalizing City ”程序”一词突出了形式主义理论强调“语言”平面做为唯一研究平面的特点,也突出了一种不依负于哲学或美学等外部知识的学理推论,把艺术本身的理论与创作都看做实践的特点。这也可以从“程序”一词的不同译法看出来,如“设计”或“技巧”。而“异化程序”、“揭示程序”则包含着形式主义的若干独立的理论贡献,这导致了对“什么是文学”这样的根本问题的一般性回答:“文学作品是其中应用的整个艺术程序的总合”。尽管这种对艺术本文独立结构的见解拒绝任何外部解释,特别是哲学与美学的解释,但按布洛克曼的意见,这些形式主义的惯用语,这些字句,并非和哲学与美学没有关联: 如果使用“表现手段”这个通常术语,心理主义就又会露头,因为一使用这个词就暗示说诗歌揭露了诗人的心灵。一种事先假定或许会有这样一个“心灵”和这样一位“诗人”的理论,无论如何不会发展成为一种形式主义理论。 按照形式主义的主张,一切艺术都是技巧介入的结果,而绝不是一种表现的结果。我们在这里体察到一种关于“技巧”的新定义。技巧的介入既对现实也对语言产生了影响。一件有意识完成的艺术品的技巧,直接与材料的形成(对诗人来说就是语言)和与物质的变形(即现实)有关。其它一切——情绪内容、意识形态、性格的心理结构——通常都被看作是应用程序的“事后给予动机”。要想了解“技巧”一词在这里的意义,就必须始终记住: 只有在这层意义上,我们才能谈到一种相应的关于建筑学的形式主义思考,在这种思考中,技巧绝不是一种表现手段,而是关于建筑学基本定义的关键词,建筑被设想为一种语言的类似物,与技巧相关的材料的形成自然不是指物理性质的材料,什么是建筑的语言成分与结构法则还是一个有等形成的东西。...

王澍 虚构城市 Fictionalizing City 正如我在论文中反复强调的,现代运动的观念与方法来自于艺术实践,对随之而来的理论问题既不拨高,也不解码,而是在一个类似于语言实体的平面上,一般方法论的问题比解释性的结论重要的多,同时,对立体构成性意识的强调,对任何教条化的正统地位的不懈消解,使得这里讨论的方法论问题带有反对任何预先设定的方法的性质,反对方法是现代运动在方法论上的最重要的基本原则,尽管随着理论的深入以及各类艺术具体的差别,理论上的术语有所不同,但彼此之间的统一性,也许比我们了解的更加紧密。在形式主义的文学理论中称之为“形成”与“变形”,在立体派理论中称之为“分析”与“综合”,在巴尔特式的结构主义活动中,称之为“分割成分”与“编配”,在柯布西耶这样的建筑家那里,也抱有一种初步的关于建筑的“法式”与“转化”的想法,而在密斯那里,则更加重视建造过程的“构造”的一般性理解与操作,归根结底,这里面都有一种将艺术看成是本文自足体的观念,研究的志趣则转向对结构与语法,对一个预先未曾设定的过程的重视,并由此出发,引出关于艺术本身,关于客体与意义之间关系的真正的问题。 现代运动的共同点之一就是,它们都无意于给当下的问题以一个合乎理论的解释去抚慰现代人的焦虑,而是致力于提出真正的问题,并去解决问题,问题的解决也不意味着结论,而是意味着关于人与世界关系的更深入的问题的不断提出。 在我们的研究中,关于城市设计的讨论从对现代运动立场的反省入手,而这种反省始终围绕着两条互相影响的线索:1.现代语言学的发展;2.一种深受现代语言学影响的关于艺术本身的一般方法理论的建设。就理论研究的深入程度以及与现代语言学研究的关系的紧密性而言,俄国形式主义的文学理论必然在我们的讨论中占有一个特殊的地位,受索绪尔语言学把语言学看作是潜在的语言与实际生活中的语言运用的言语这一基本对立的影响,俄国形式主义者也建立起诗的语言与日常标准语言的对立,当时主要的理论问题是:诗的程序、异化和文学形式。问题是,这三点都必须以一种非解释论,反系统论,反对固定方法的实验角度去了解。

王澍 虚构城市 Fictionalizing City 通过与立体派艺术的比较,可以更好理解极少主义的原则。我们可以说立体派是那种欧洲式的几何绘画,但尽管极少主义也用几何图形,例如马列维奇在正方形黑色画布上画的黑色方块或者正方形在白色画布上的白色方块,我们却不能说极少主义就是几何绘画,这两者甚至毫不相干,其间有着一条鸿沟。立体派不再复制物质世界,但其作品和效果趋向于携带结构、价值观念和传统欧洲绘画中所具有的东西,换句话说,在其复杂的作品中、总是存在着某种结构。与语言的相似也正是这结构性的相似,即它总是由某些语言“成分”组合起来的形象,尽管对语言成分等价性的强调,使得这些成分间不再有传统的结构成分间繁琐,精致的过渡与联结,但这些绘画仍然是关系性的绘画,立体主义者的整个观念的基础就是平衡,实际上,这种对画面平衡的看法相当传统,曾经深刻影响过中国当代建筑思想的巴黎美术学院的艺术观念基础就是保持平衡——无论在整体还是细节都要保持平衡,立体派在最根本的语言原则上无法抹除欧洲艺术的特性,这些特性是无数的和复杂的,但主要是说它与某种理性主义的哲学传统有关,无论是笛卡尔的,黑格尔的还是胡塞尔的,它都使艺术依据于一个先决的体系:它们表达了某种思想方式和逻辑。 而像马列维奇的绘画,表达了一种一个部分也可以独立存在的观念,如果我们和语言学研究,特别是音位学的思考联系起来,就等于把一个音素分解出来,强调它不代表任何客体,不承载任何心理特性,并且不需要任何逻辑体系,或者说结构的支持。如果说立体派与形式主义,因其反对仅仅改变词汇而不是从根本上革新语言,而确定了现代运动的基本原则,那么极少主义主张的,就不仅是从根本上革新语言,而是试图从根本上消解语言本身,消解现代艺术的欧洲特性,这是一种彻底的实验态度,它唯一要保持的只是艺术本身,至于要打破艺术与非艺术的界限,则要等待达达运动的出现。值得注意的是,正是这种彻底的实验精神吸引了二战后美国艺术家,对于试图摆脱欧洲艺术的路向,确立自身价值的艺术家们,极少主义和后来的达达运动有着特别的启示。这当然也会引起对现代运动的西方性总是抱有矛盾心态的中国艺术家和建筑师的关注。不过,有一点必须强调,这些艺术观念上的分歧与争执都是在一个被分解的更细的平台,即形式的平台上发生的,并在一个“语言”的范围内部被理解的,除非跟着这些思路逐渐深入,逐渐缩小讨论的范围,否则我们只能站在这些真正的问题之外,所以,有必要深入了解什么是俄国形式主义的具体主张,因为我们上述讨论的诸多问题,都被俄国形式主义看成是自己的任务。

王澍 虚构城市 Fictionalizing City 现代运动强调艺术作品自足体的观念,开创了一个艺术发展不依赖于传统哲学观念的时代,但是,哲学往往以心理学的面目悄悄地从后门溜回来,在现代运动初始的那个时期,在欧洲的精神科学领域中,心理学一度享有准哲学的地位,并以科学的姿态出现,在当前的理论发展中,例如在城市设计的领域,像传统那样,从某种哲学的或意识形态的立场出发进行的理论研究确实不多。但以心理学为依据却是一种普遍的做法,无论是凯文·林奇的城市意象论,还是罗西的集体心理论,或是在《拼贴城市》我们见到的对格式塔心理学的引用,这些理论中的心理主义固然和以往有别,但是,让人产生疑问的是:它们都带有某种先决体系的特征,这使人们有必要重新回顾胡塞尔现象学对心理主义的批判,布洛克曼对此有过简明的阐述: 现象学与俄国未来派的宣言和主张,以及与未来派和立体派的理论,对待事实都采取一种同样的实证主义态度,其标志就是一种反心理主义立场。但是应当防止误解:胡塞尔感兴趣的乃是建立在意识的意向性观念上的,一种新的以现象学为基础的心理学,从而使它能抵制独断行为主义和刺激——反应心理学。因而,语言学研究者首先感兴趣的并不是否定某种心理学,而是对事实的一种实证主义态度,以及(与此密切相关的)意向性意识的理论。意向性是表示人类心灵构成性能力的现象学常用语,它已引起未来派和形式主义者极大的兴趣。对于胡塞尔来说,当把人看作语言的主体,即把人看作一种创造语言的生物时,心灵显然具有合目的性的创造能力。同时,由此却产生一种新心理主义化的危险,因为构成性意识学说和它的意向性结果,可以既按新康德主义的又按独断唯心主义的意思来理解,在(两种态度)中,(我们)看到在一种构成性意识理论和一种被构成的符号体系的哲学间的,未解决的分歧。 立体派致力于通过分析和构造,揭示艺术固有秩序中内在的“语言”成分,形式主义则对胡塞尔的“纯语法”概念充满热情,构成性的意识体现在对“纯语法”本身的精致研究中,语法的纯粹则反映在对一切先在的理论前提“存而不论”的实验态度之中,同时,正是这一“纯语法”观念表明形式主义者有意识的退回到十七世纪和十八世纪的欧洲唯理主义,这也是为什么我认为罗西的城市研究和形式主义原则密切相关,透过对现代运动立场的反思,他重估了十七、十八世纪唯理主义对西方城市设计的价值,也告诉我们,语言不仅可以用诗歌的、立体主义的、或现代建筑的观点来考察,而且也可以从哲学上把它看作是一个记号系统。布洛克曼清楚的说明了现象学的纯语法思想与新的语言学研究的关系: 纯语法思想,因其普遍性原则,就与……语言学派的比较的和人种志的传统有了联系。语言学由于它对人种语言学事实的实证主义态度,从中获得启发。语言需要一种共时性描述——在胡塞尔为心理学作解释时的同样的意义上——从而语言成分应当被看作是实体,而不是心理特性的负载者,这些看法,再一次得到澄清。...

18.“作品自足体”这一观念诞生于什么“精神氛围”中?(而不是诞生于某种学理推论中)

王澍 虚构城市 Fictionalizing City 俄国形式主义起初是一个文学和美学的运动。结构的方法并不是直接从传统的知识学科,如科学或哲学中通过学理推论出来,而是首先从美学,从艺术家的实践中产生的,围绕着一种活跃的先锋派的文学活动展开的,但是,与众不同的是,形式主义者有一种轻视感官印象,追求哲学上的彻悟的倾向,这就塑造了此运动的深刻的理论气质,这种反常规的理论活动由于文学理论和语言学的结合而变得非常重要,这种结合由俄国形式主义者所开创,中断了几十年后,我们又可以在巴黎学派的结构主义活动中看到,日内瓦学派的语言学原理在形式主义思想中保持着最高的地位。反过来,形式主义的广泛影响也创造了一种精神氛围,从而使结构派语言学的原理可能被接受和发展。同时,这种结合提示了这样一条理论道路,从一开始,专注于文学本身的研究的形式主义就不仅仅是关于文学美学的研究,而是一种关于艺术本身,关于美学本身的研究,关于随后发展的符号学方法本身的研究。这就是为什么,文学理论研究可以享有某种取代哲学研究的元理论地位,甚至可以为建筑学这类基于非自然语言媒介的实践领域提供指导,同时,只在文学范围内的研究,也可做为一种原则,引伸为在建筑学范围内研究,这意味着不受更高(如哲学体系)或更低(如日常习惯)的法则体系的左右,所以,形式主义可以说开创了一种反体系的,甚至是反理论的理论道路。 做为形式主义的领袖人物,俄国未来派的理论家以及曾发表了《无意义的书》的诗人罗曼·雅克布逊,曾用一段话概括了形式主义的文学观: 文学作品的理解只能根据本文的某一自足结构。本文指出了诗人不容替代的材料;它是一个独立的结构,它的价值不取决于语言学以外的知识。 这段高度浓缩的话需要读解,首先,从语言学的研究中,确立了文学是一个独立的结构的观念,它的价值不仅是不取决于文学之外的辩护,而且引人注目的用“语言学”一词替换了“文学”,换句话说,把文学研究明确介定在语言学的范围之内。...

王澍 虚构城市 Fictionalizing City 可以说,没有形式主义提出的艺术作品自足体的观念也就没有后来的结构主义思想。所以,在俄国形式主义里可以找到结构主义思想的根源。比利时哲学家布洛克曼指出: (形式主义),1920年代俄国精神生活中这一重要思潮,主要与一种特殊的文学和美学理论有关,按照这一理论,无论是艺术家的个人经历、他的个人生活中的政治或哲学方面,还是心理学的或社会学的因素,都不能用来恰当的解释他的文学作品。这类作品的自足体排斥来自文学之外的辩解;因而,如果要分析它的话,只能根据文学的理由,或按照文学的理论进行。 在这段论述中,我们体会到一种反常规的现代主义文艺的力量,一种真正的艺术家对自己处境的自觉。现代艺术既不是从学理推论得出,也不是从艺术家个人经验的概括总结得出,它依靠一种特殊的认识论和方法论的操作,即对自己身处其中的语言进行实验,一切立论,都是从自己作为操作对象的某种艺术类别出发,与外部语言的融通取决于内部探讨的深度,即是否是关于原理的原理,方法的方法的实验与认知。这种精神也可以从罗兰·巴尔特这类一贯坚持现代运动立场的作家身上看到,李幼蒸先生对他所从事的工作以及体现于其中的观念有过精当的描述: 巴尔特是一位‘文学意义分析家’。首先,巴尔特是文学家,他的主要工作对象是文学,其次,他是就文学而探讨文学意义的,很少援引其它学科(除语言学)的语言;最后,他的工作的具体形式是直接分析,而不是学理式推论。与当代许多其他文学理论家相比,他的一个突出特点是,几乎从不进行哲学式分析。在文学理论相当依附于哲学发展的现时代,这是颇为特殊的。...

洛弗尔海滨住宅的居住空间被布置在五榀独立的钢筋混凝土框架内,但辛德勒并没有使用普通的架空柱,五榀清晰的混凝土框架构成了一个有机的骨架系统。俄国构成主义可以用来解释这座房子的血统,但这个房子不只是一个形式构成的设计。 埃丝特·麦考伊 Esther McCoy 结构与构造 纵向混凝土框架:280mm厚 @3640 mm...

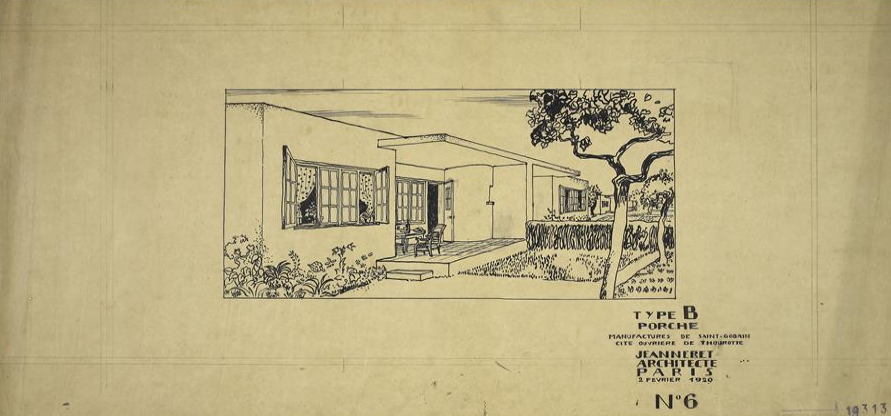

①粗混凝土住宅(Maisons de gros béton)。②场地由砾石层构成。采石场设于此地;石灰搅合砾石,在40cm深的浇捣模里浇筑;钢筋混凝土的楼板。一种独特的审美直接产生于手段。③现代施工的经济性要求直线,并且只要直线。直线是现代建筑的大成,这是种恩赐。应当将浪漫主义的蛛网从我们的思想中清理出去。 ④现浇混凝土住宅(Maisons en béton liquide)。它们是用水泥砂浆从上面灌进去的,就像灌满一个酒瓶。3天,只需要3天房子就盖起来了。它从模板中出来就像铁铸的一般。如此“洒脱”的手段,人们却抗拒它,人们不信任花3天立起的房子,应该用一年的时间,应该有尖尖的屋顶、老虎窗,还有阁楼!...

有一天,我们突然意识到,每一种建筑机制(mécanisme architectural)都与人类住宅的组织相通。 勒·柯布西耶 Le Corbusier 现代运动是一种破坏性的建设,而它首先要破坏的就是象征主义的美学原则,剥离了附加在艺术语言上的外在之物,这从现代建筑运动选择大众住宅为突破口就可以看出,从根本上说,这就粉碎性了建筑世界等级化的价值谱系。因为就建筑语言本身的自足结构而言,它的约定性的记号体系,它的本文性本身包含着一种非等级化的原则。 王澍 Wangshu...

亨利·哈柏森·理查森 Henry Hobson Richardson

1838-1886 19世纪最伟大的建筑师,如辛克尔、拉布鲁斯特和亨利·霍布森·理查森,他们成功挖掘了历史风格的原则,将它转化为真正属于他们自己的建筑语汇,最终铸就出具有非凡想象力的统一整体。之所以能够做到这一点,原因之一就在于,他们具有敏锐的直觉,能够判断什么最适合他们那个时代的社会状况。 威廉·柯蒂斯 William Curtis 理查森开启了美国建筑史上的一个新阶段。美国建筑师不再向英国,而是向法国,尤其是美术学校寻求灵感。理查森不但是第一个创造出了个人风格(后来这种风格还成为民族性的),也是第一个对欧洲建筑师产生了影响的美国建筑师。他富于创造性的折衷主义,制造出了以欧洲罗马式的、适应性很强的圆拱顶为基础的、完整统一而又富于变化的建筑风格。 拉斯金和勒·杜克各自的影响可以在“机体说”和“现实说”这两种类似的建筑理想中看到,它们是建筑学刊物撰稿人蒙哥马利·斯凯勒在他颇有影响的著作中提出来的。他发现在亨利·霍布森·理查森的作品中,这些特质得到了完满的表现。 大卫·沃特金 David...

乔治·吉尔伯特·斯科特 George Gilbert Scott

1811-1878 《世俗及家庭建筑评论,过去及现在》(1851) Remarks on Secular & Domestic Architecture,...