在过去的1500年里,每隔20年,这座神社就会被重建一次,和之前的那座一模一样,只是用的是原始的原始木材。最里面的神殿,也就是Shoden。15米乘10米的Shoden由立柱直接插入地面(没有地基)从地面升起。这是一个精心制作和装饰的木结构,它有一个深深的茅草屋顶和长长的一侧的入口,可以通过外部楼梯进入。这座建筑虽然是空的,但它是以谷仓为模型的,是米神的象征住宅。

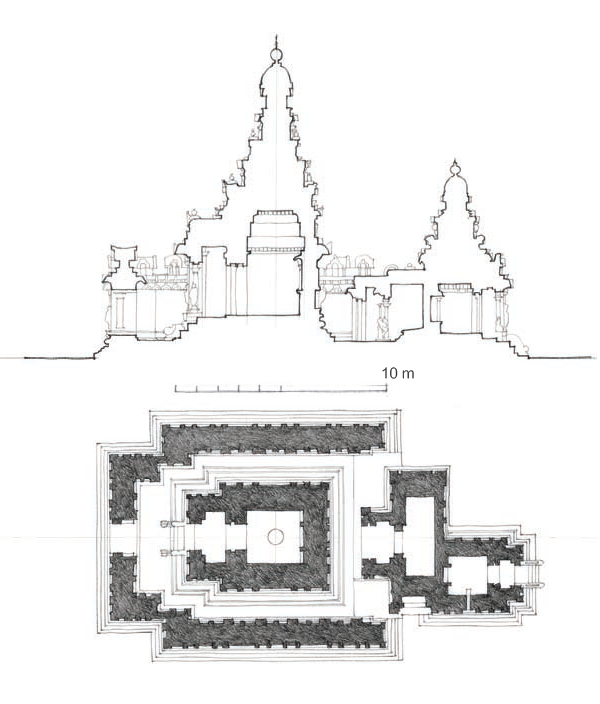

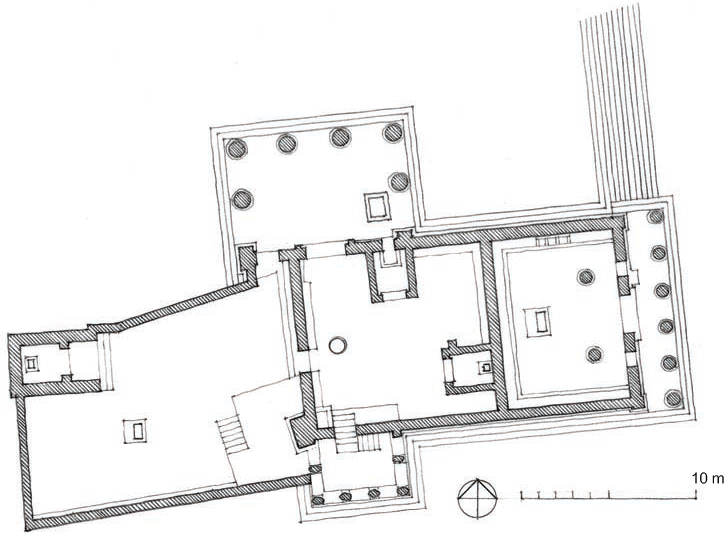

印度南部最古老的石制寺庙之一。一个石结构,明显模仿一个木制寺庙,这表明,与古希腊一样,这里的石头建筑复制了一个木制建筑。寺庙实际上是三个不同神龛的混合体,在这方面是很不寻常的。主神殿面向东方,供奉着湿婆。第二个神社,一个较小的石原,也是献给湿婆的,但面向西方。在两者之间,连接着较小的湿婆神殿的后墙,从东面进入,是一个没有上层建筑存在的小的第三个神殿,供奉着卧倒的毗湿奴。 毗湿奴神龛,可能是该遗址上最古老的神龛,与更大的湿婆神龛位于轴线上,尽管两者之间没有直接联系。海岸寺的两个湿婆神殿的结构,是分开的,但由小的毗湿奴神龛相连,代表了平衡多种相互竞争的礼仪要求的努力。大多数后来的印度教寺庙,供奉不止一个神,是按等级排列的,或者以一个中心为中心呈放射状排列。

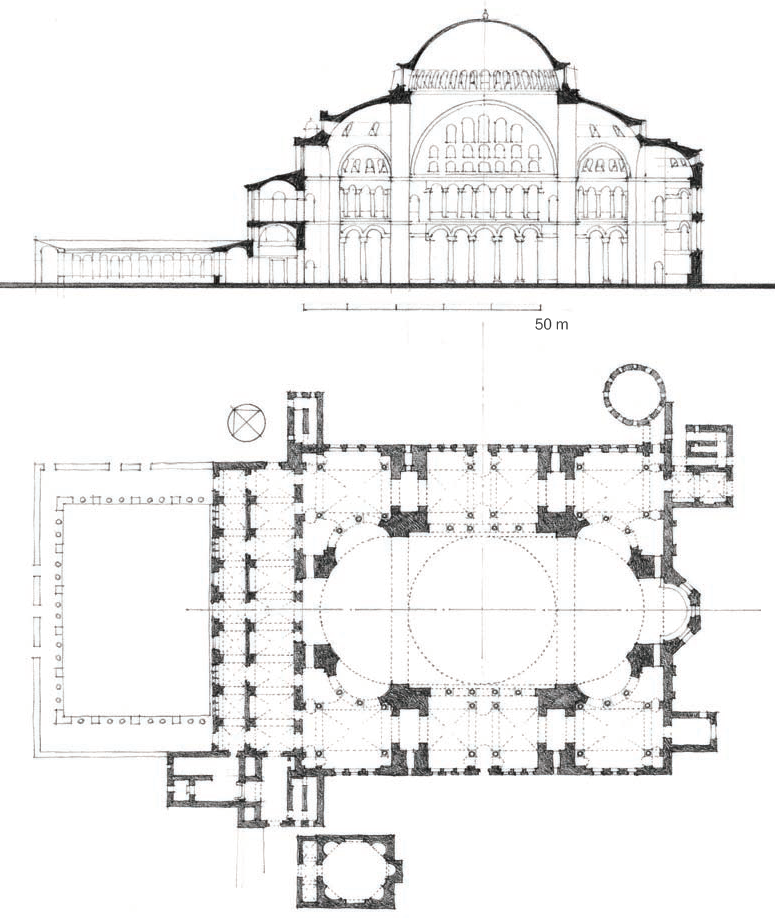

公元532-537年(改建) 建筑师及工程师:特拉里斯的安瑟米奥斯(Anthemius of Tralles)、依希多罗斯(Isidorus) 内殿:东西长77.0m,南北宽71.7m 穹顶:直径32.6m,高15m 万神庙内部的单纯完整、明确简练、庄严肃穆,却远胜过圣索菲亚大教堂的多少一点神秘、一点昏冥、一点恍惚迷离。显见得基督教文化远不如古典文化理性的人文精神。但圣索菲亚大教堂各种不同方向的、不同大小的、不同层次的发券,常常一簇簇组成很优美的景观,这也是万神庙所没有的。 陈志华 Chen Zhihua...

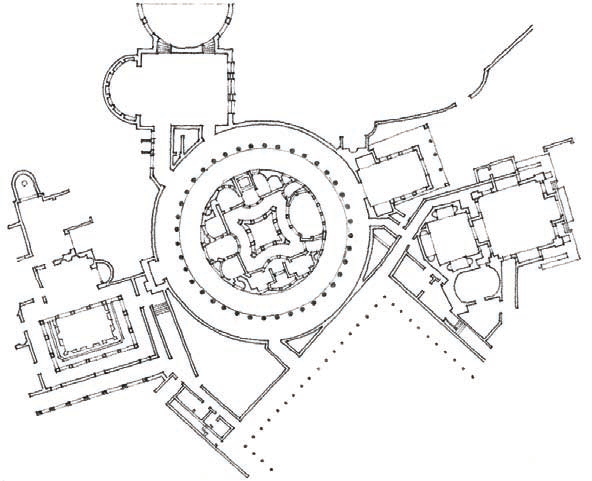

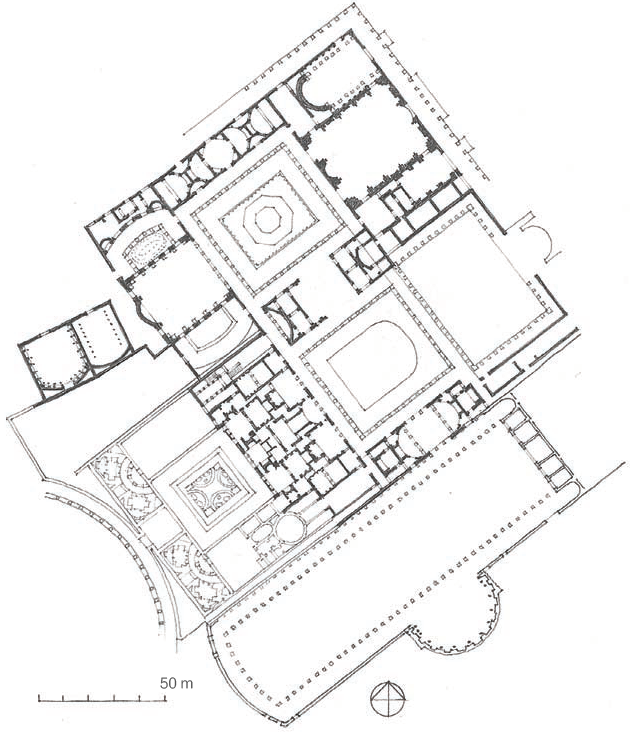

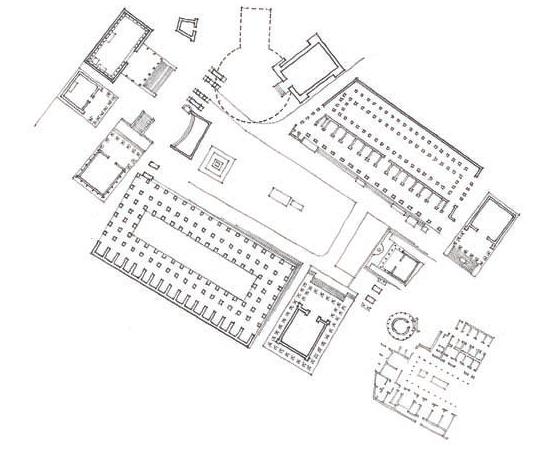

118-134年 哈德良对建筑的另一个重要贡献是一个奢华的别墅综合体,一个他为自己建造的微型世界,位于罗马以东约25公里的一座山顶上。它不是一个单一的建筑,而是一系列相互联系的结构和花园。与多米提安宫不同的是,它紧凑有序,别墅回归到尼禄宫更加自由奔放的结构。景观中有几十个不同的元素彼此分离,但又以令人惊讶的方式联系在一起,使得整个设计只是逐步展开。其中一些部分意在唤起人们对哈德良遥远旅行的遥远国度的记忆。住宅区在北面。南边是体育场,接着是一系列的浴室,最后是壮观的凯诺普斯(canopus)建筑,里面排列着雅典埃瑞克提乌姆神庙(Erechtheum)的石柱复制品。 这一切都是为了唤起哈德良之行的国际气息,尤其是希腊和埃及的气息。从这个意义上说,别墅是回忆和典故的集合。例如,canopus指的是一颗特别明亮的恒星,地中海水手经常在航行中使用它。它出现在许多希腊传说中,也是尼罗河口附近一个埃及港口的名字。哈德良别墅的天篷被设计成一个长湖,沿着湖的边缘装饰着柱子,支撑着交替的拱门和门楣。建筑群南端的塞拉皮斯神殿(Serapeum)建在陡峭的山坡上,给人留下洞穴或微型峡谷的印象,后面有瀑布。它是献给塞拉皮斯的,希腊-埃及合一的神,是亚历山大城的保护者。从上面的渡槽里流出的水穿过峡谷,围绕着一个月牙形的石工躺椅,流向长长的、像河流一样的游泳池,坐在弯曲的长椅上的用餐者,即使是在炎热的夏天,也会享受到一顿凉爽而愉快的晚餐。一个半圆形的小水池,食物可以在里面来回漂浮,这更增添了它的魅力。保险库的表面覆盖着蓝色和绿色的马赛克。exedra的墙壁上装饰着半圆形壁龛,壁龛里摆放着雕像。 所谓的岛屿别墅,由护城河和柱廊环绕,是别墅众多惊人的元素之一。跨越桥梁的入口形成了一个复杂的由凹凸曲线组成的建筑结构。中心明显的对称,典型的罗马建筑师的空间想象,羽毛向外延伸,似乎建筑师对更多的边缘体积越来越少的控制——在某种意义上,罗马帝国本身的隐喻。两间卧室的套间在东边;餐厅在南面。西边是一个小的洗浴区。在被压缩的环形庭院的中央是一个喷泉,它的声音穿过房间。 奥罗广场(Piazza d’oro)是别墅的另一个元素,也是空间想象力的另一个杰作。它由一个大的,几乎方形的围合式庭院组成,中心有一个游泳池。在远处的尽头是一个亭子,或者叫nymphaeum。它的主要房间由圆形的“墙”组成,先凹后凸,形成一个流动的四臂空间。这些并不是严格意义上的墙,而是弯曲的柱廊,让人们可以透过它们看到相邻的空间。房间向天空敞开。角落里的四个附属空间都是相同的。凹面的一面通向地板上有喷泉的房间,而在主轴上的一面通向一个弯曲的空间,其后墙排列着喷泉。哈德良的别墅充分展示了罗马人的空间想象力。秩序与复杂性相平衡,正如建筑与景观相平衡一样。

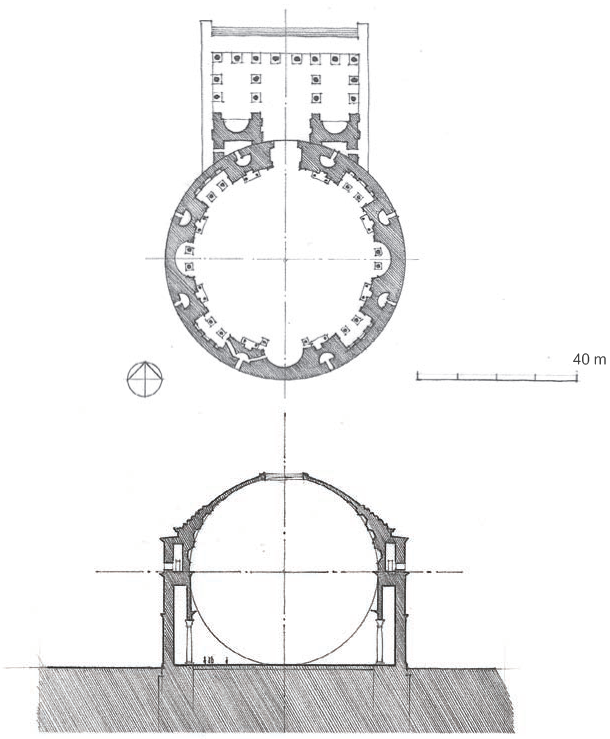

如何理解象万神庙这样的建筑在城市构成中的作用,它那简单、古板的平面现代建筑师很少釆用,而无论从立面,还是从模型俯瞰,建座建筑都显得沉默而笨拙,与周围建筑间没有我们惯常在建筑单体间的那种精致连接,它的存在方式,有如一个极小主义雕塑,一排一样的方块,只是简单的并列着。事实上,几乎所有我们称之为经典的古典建筑都以类似的性质在城市中存在,像帕拉第奥设计的那些建筑,从图纸上看也都笨拙而臃肿,简而言之,不好看,但霍尔更惊庭于万神庙在实际观察中的效果,它的表皮与城市建筑的表皮具有出乎意料的连续感,而它尺度巨大的内部如此单纯,不可思议的轻,就如一个巨大的”城市房间”,霍尔曾经花费三个月,每天去观察万神庙,尤如胡塞尔的弟子花一个学期去观察一棵树, 体会到万神庙中的建筑学力量即基于类型的直接性,以及受类型强制的样式的节制性上,而这种识悟,经历了观念的转折,是一般的经验所体会不到的。 王澍 Wangshu 43.3m 万神殿的跨度一直到完工1300 年之后才被佛罗伦萨大教堂的八边形穹顶(43.7m)超越。

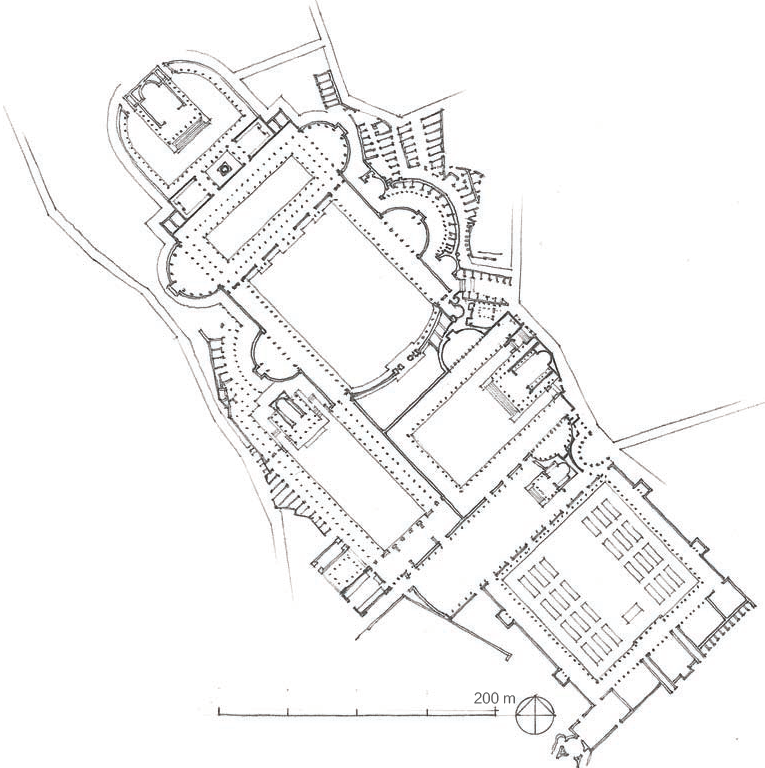

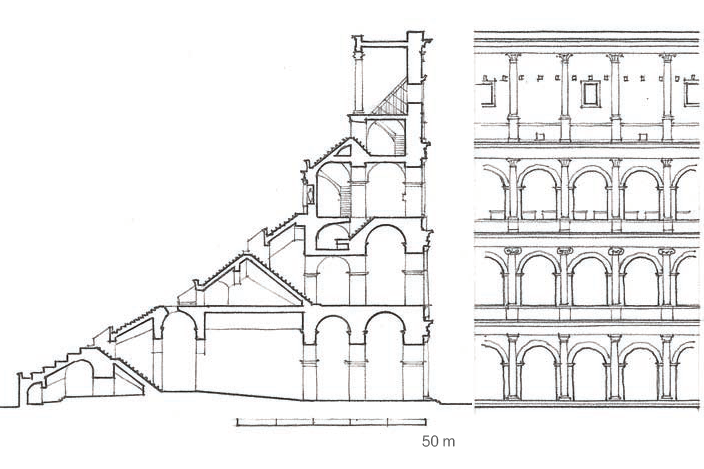

公元2世纪初,在图拉真(公元98-117年)和哈德良(公元117-138年)的统治下,罗马正处于鼎盛时期。图拉真击败罗马尼亚的达契亚人(公元101-6年),剥夺了他们丰富的金矿。其他战役进入亚美尼亚和美索不达米亚。流入首都的财富恢复了公共财政,确保了建筑项目的大力实施。统治者定了一个坚定的步伐。图拉真重建了罗马的港口奥斯蒂亚;新建公共浴池;修复或扩建现有街道。最重要的是,他下令建立一个新的论坛。它是由大马士革的建筑师阿波洛多洛(Apollodoro)设计的,比其他任何一个论坛都要大。它有三百米长,面积是奥古斯都广场的三倍多。为了准备场地,工程师们不得不砍掉连接奎里纳莱和坎皮多里奥的一座小山的一部分。图拉真广场是通过一扇门进入的,这扇门位于一堵微微隆起的墙上。远端是面向侧边的乌尔皮亚大教堂(公元前107-13年),两端的apses呼应了建在广场柱廊上的apses,而柱廊反过来又模仿了奥古斯都广场。 除了大教堂的大小,它是按照传统方式设计的。两排灰色花岗岩柱子排列在过道上,像往常一样,光线从覆盖中心空间的屋顶照射下来。侧廊的屋顶被混凝土拱顶覆盖,拱顶直接从过梁升起,而中央走道的屋顶很可能是由木制的横梁跨越而成。雕塑和浮雕展示了皇帝的征战和胜利。在大教堂后面的主轴上矗立着图拉真的圆柱,从底部到顶部有一个螺旋形的雕塑浮雕,描绘了图拉真在达契亚战役中的各种重要事件。塔顶是图拉真本人的铜像。柱子上有一个室内楼梯。独立的柱子本身就是一个非常规的特征,这在罗马建筑中也是不寻常的,因为它打断了通往神庙的轴线。但它也凸显了论坛作为战争纪念的核心作用。圆柱两侧是图书馆:一个是希腊卷轴,另一个是拉丁文卷轴。整个建筑群的尽头是图拉真神庙,它是巨大的,有两米宽的柱子。这个论坛不同寻常的设计可能源于它对一个军营中央行政区域的模仿:图拉真的圆柱和侧翼的图书馆看起来类似于将军的标准和军事档案的位置,这些都是在大教堂后面建立的。图拉真出生在西班牙,成长为一名士兵;因此,军事图像被适当地翻译成一个公民纪念碑。

公元72-80年 罗马竞技场,很像福尔图纳神庙,其结构强度来自混凝土拱顶。如果这座建筑在经历了地震、火灾和劫掠之后,今天仍然传达着它曾经的宏伟,甚至在某种程度上保留了露天功能的可用性,我们要感谢古人对这种材料的大胆使用。虽然剧院在希腊和罗马城市是一个常见的元素,但这是第一个被设计成独立的物体。早在公元前80年的庞贝古城和公元前56年的北非Lepcis Magna古城都有类似的设计,但都是部分雕刻在岩石上的。斗兽场坐落在三山之间的一个浅山谷中,从四面八方都能看到它,这使它从一开始就具有地标性的地位。它的平面呈椭圆形,可以容纳5万名观众,在较长一侧的中央有皇帝和显贵的包厢。角斗和野兽展览并没有随着罗马的基督教化而停止。罗马人仍然是罗马人。虽然角斗在公元404年被废除,但游戏直到公元6世纪中叶才结束。直到8世纪,它仍然是一个公开惩罚的地方。在1231年和1349年的地震中倒塌的大量石头为罗马提供了超过四个世纪的建筑材料。

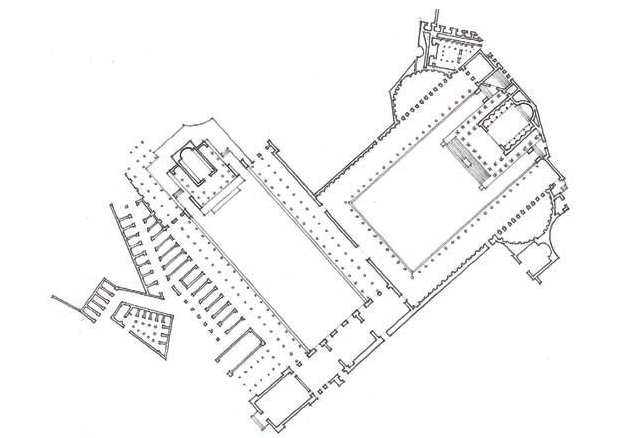

在尼禄死后经历了一段暴力和无政府状态之后,维斯帕先(公元前69-79年)的统治和一系列长达一个世纪的统治者恢复了稳定,这些统治者的政策被广泛认为给古地中海世界带来了和平与统一。当然,对罗马人来说,和平是有代价的。公元70年,维斯帕先摧毁了耶路撒冷犹太人的第二圣殿,强迫犹太人成为奴隶。大约一万名犹太人被运到罗马,作为工人帮助建造斗兽场。 在这些和其他胜利之后,维斯帕西安的儿子图密善(公元81-96年)在帕拉廷山的东部山脊上建造了一座新的皇宫,成为皇帝们的永久住所。他的专制主义倾向强加于社会,其程度在以前是未知的。在他的统治下,罗马文化中挥之不去的实用主义逐渐被一种带有近东色彩的意识形态所渗透,这种意识形态的含义带有统治者近乎神圣的性质。 宫在上,居在下。虽然有大量的空间创新,但一切都是经过深思熟虑的。在尼禄的宫殿里,你会发现空间之间没有尴尬或令人惊讶的碰撞。入口位于一条轴线上,这条轴线穿过两个围合式庭院,进入一个最初是对称的结构,但在其左右围合处,流畅地连接到其他空间配置。帮助协调空间过渡是巧妙地使用弯曲和直线几何。例如,入口由一个弯曲的前厅作为标志,前厅引导一系列空间,这些空间根据上面拱顶的主题以及不同大小和质量的开口进行扩张和收缩,这些开口通向侧屋。在轴线的另一端是两座避暑别墅,坐落在可以俯瞰马克西姆斯马戏团的巨大曲线顶端。在宫殿的东侧,你会发现另一处由竞技场主导的空间,竞技场的地板比宫殿低10米左右。一个观景箱形成了连接花园喷泉和围合式庭院的交叉轴线的末端。aula regia,或观众大厅,俯瞰着这个论坛。一个楼梯通向较低的一层,也就是皇帝的住所所在的地方,就在两座建筑之间的接缝处。罗马楼梯从来都不是很精致,这也不例外。主要的房间围绕着庭院和喷泉布置,而皇帝的私人房间在西北方向。中央房间突出到庭院的活动空间。左边和右边是喷泉房。整个套房由一条服务走廊与挡土墙隔开。在北面,有三间不同寻常的房间,带有壁龛、圣堂和复杂的拱顶,构成了另一个单元——宫中之宫。向西是另一个轴线,但它是封闭的。这部分是献给帝国国家的,传统上称为多姆斯·弗拉维亚。一扇门通向一个四周风格的庭院。北面是三个国家议院:巴西利卡大教堂,阿鲁拉雷吉亚,和lararium,即皇宫礼拜堂。由于它似乎预示着早期基督教大教堂的形式,因此引起了相当大的关注。尽管这种空间有许多潜在的来源,但毫无疑问,作为一个被认为无所不能的人物的合适场所,它的建筑寿命很长,这是由它在这座宫殿里的存在所保证的。

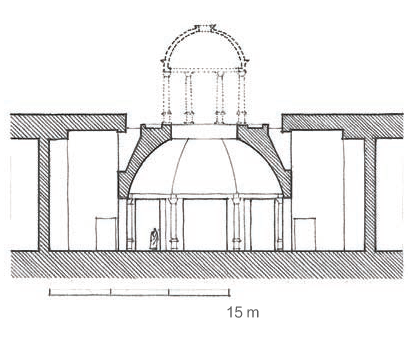

在所有的皇家宫殿中,尼禄金屋是最具梦幻色彩的。这座建筑是罗马建筑发展的转折点:在罗马结构技术的背景下,从直线规整的封闭式开始转向空间表达潜力的多种可能性。 马文·特拉亨伯格 Marvin Trachtenberg 右首,即东面部分,在设计上不那么墨守陈规,包含了最重要也是最新颖的特色。这是一个八角形大厅,上覆混凝土穹顶,对角长14.7m,各边均通向花园或小边房。就目前所知,这是此类建筑中首次出现室内空间的新概念,这种新概念在以后的半个世纪中将逐渐走上前台。也许宫殿从来没有完全建成过,但据说,那些已完成部位的装饰非常奢华,其中一部分粉刷壁画存留至今。当它们在文艺复兴时期被发现后,为拉斐尔(Raphael)在梵蒂冈的装饰提供了灵感。 公元64年的大火完全摧毁了罗马14个地区中的4个,在市中心清理出大片土地。一直有传言说是尼禄放火的,他立即为自己的新住所腾出了一块地方,这是一座嫁接到城市景观中的别墅,也是举行复杂仪式和仪式的舞台,其中包括皇帝本人。八角形房间的拱顶设计使光线能够从拱顶的外壳后面渗透进来,拱顶由八个砖面混凝土墩支撑,最初用大理石和灰泥装饰。虽然一开始是八角形,但穹顶在顶部融入了一个球体,一个6米宽的大天窗将光线带入房间。这座宫殿的遗迹显示了罗马建筑师非凡的空间天赋。

罗马从共和国向帝国的转变与神化统治者的趋势是一致的。凯撒是第一个体验到这种神圣化的人,在那之后,皇帝被等同于神成为一种普遍的做法。跟随凯撒的奥古斯都皇帝改变了罗马。据说他发现罗马是一座砖砌的城市,但当他死后,他留给罗马的却是一座大理石的城市。这与事实相去不远,因为在奥古斯都统治的四十年里,他实际上重建了整个城市,最重要的是,他重建了罗马广场。 要了解这些努力的规模,我们必须记住,在奥古斯都的长期任期(公元前27年至公元14年)之前,罗马是一个没有吸引力,甚至不安全的城市。它有一百万人口,犯罪、腐败、投机和管理不善导致寺庙被忽视,公共结构崩溃。这个城市的许多地方都是贫民窟。大火持续爆发——在公元前16年、14年、12年和7年——洪水肆虐低洼地区。奥古斯都的努力之一是试图使城市的中心恢复秩序。一场大风暴过后,他要求研究一下屋顶的瓦片。他还建立了一个新的供水系统,修复了82座寺庙,增加了公共建筑和街道维修的开支,甚至建立了一支由600名奴隶组成的消防队。 他最初的努力之一是完成凯撒广场,该广场在公元前44年凯撒遇刺时就没有完成。广场呈长方形,规模与旧广场相似,但向北扩大,并通过一个门户与之相连。凯撒的神殿是用白色大理石建造的,坐落在广场尽头的一个高高的讲台上。构图的基本思想是希腊化的,但它的简单和有序使它成为一个原型。

罗马共和时代,公元前509年至前27年 直到公元前2世纪,罗马的房屋都遵循着古老的地中海规划,房间围绕着一个又高又暗的中庭。然而,随着经济的日益繁荣,私人住宅变得越来越豪华。受埃及建筑启发,柱廊花园被添加到房子后面。图书馆被安装,还有喷泉、夏季餐厅(有些在楼上,可以看到风景),甚至还有私人浴室。窗户变大了,墙壁上装饰着虚幻的图画。

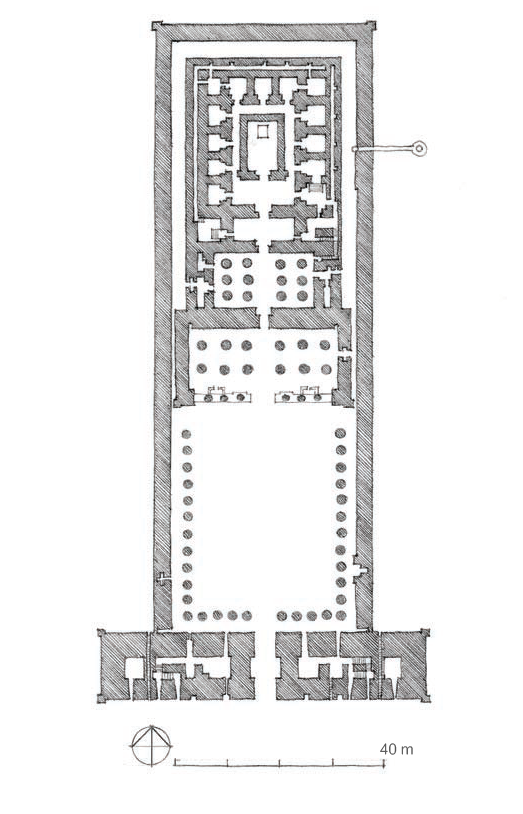

存在一种特殊的渐变形式,它在平面和剖面中比在立面中更常用:级数。它是一个没有周期性变化的渐强的连续递变。因此,在奥古斯特·舒瓦齐(Auguste Choisy)绘制的底比斯南部寺庙的图画中可以清楚地看到等级制度的建立,朝向圣殿中心的发展不仅可以从平面图上看出来,还可以从剖面图上看出来。最重要的不是最高和最大,而是相反。层次不是大小的问题,而是元素在其上下文中的相对位置的问题。 《 Elements of Architecture:From Form to...

与埃及人不同的是,希腊人从来不给神庙添加新元素。当然,新的建筑可以添加到该区域,但除非以某种方式被摧毁和重建,否则神庙本身不会改变。然而,如果认为希腊建筑师无法超越神庙形式的僵化,那就错了。伊瑞克提翁神庙是相当复杂的建筑的例子,其建筑师必须容纳一系列的规划和仪式的目的。 两层,有三个不同设计的门廊;除了北廊下的一个地下入口外,还有四个入口。这种不规则性是由于必须围绕着雅典的建立过程中至关重要的地点来设计建筑。 尽管建筑的平面看起来有些混乱,但作为雅典建国神话的三维庆典,这座神庙还是很有意义的。北门廊是最大的,向前突出两个柱间,屋顶的高度几乎与中央块体的屋檐相同。南边的门廊还不到它的一半高,但它是建在一个平台上的。取而代之的是人像柱。