1399-1400

“圣索菲亚大教堂,并不构成君士坦丁堡的心脏。”柯布西耶在他的书信中写道。 确实,在土耳其这片土地上,奥斯曼的建筑并不依附于拜占庭的建筑,它可以另起一页。 没有中心的城市 那一天,下午五点,在埃于普墓地,整个金角湾尽收眼底,算不上美。《明日之城市》里“安详且愉快”的天际线,已不复存在。勒·柯布西耶在《明日之城市》中,把伊斯坦布尔列为理想城市的典范:细节上统一,整体上纷乱。现今,细节上的统一已经丧失,整体上依然纷乱。可是,每个城市都纷乱,纷乱如何成为一个城市的特质? 那一天,天快黑了,在泽伊雷克清真寺,透过台地的玻璃护栏,望见了对面的建筑群。查了一下地图,是苏莱曼清真寺。石材在黑色树影的映衬下,格外光亮。大穹顶,带着它侍卫般的宣礼塔,成为了小山丘的中心。 在伊斯坦布尔,这样的大清真寺,历任苏丹留下了几十座。它们大部分以苏丹的名字命名,这种头晕的命名方式,不亚于有机物的命名。苏莱曼尼耶清真寺、塞利米耶清真寺……想要分清楚它们,并不容易。清真寺的密集度,加上高低起伏的地貌,造就了迷宫般的城市景观:你可以在一座清真寺,望见另一座清真寺,却分不清对面到底是哪座清真寺。 是的,迷宫!这才是这个城市真正的特质。你可以从一个中心,望见另一个中心。因此,这是一个没有中心的城市。 一道虚构的门,一个不在场的场所...

这是小亚细亚最古老的多立克神庙。建造者以及他们的故事都已消逝,我们无法得知他们付出了什么,也无从了解他们得到了什么回报。他们将权力、荣耀和过错,都带进了坟墓。2500年后,在那些饱经风霜的灰褐色石头中,留下的只有一种纯粹的精神创造,关于山海,关于几何与比例。 山/海/岛 如何用几百平米,汇聚起方圆数十公里的能量?这是古希腊人擅长的事情。 阿索斯卫城,建在一座熄灭的火山锥上,四周陡崖垂直落下,一层层退入了爱琴海。卫城对面的莱斯沃斯岛,若隐若现。你或许没听过莱斯沃斯,却一定听过它馈赠的两个词:Lesbian,因诗人萨福在此写下炽热的情诗,而被后世借去命名爱的一种方向;Lyric,因岛民把四弦竖琴加至七弦,让文字在琴弦上有了一席之地。 透过柱子,望着对面的莱斯沃斯岛,我想起了柯布西耶的几张速写。关于帕特农,他连柱子都懒得画完整,却不惜余力地描绘了山海和天空。古希腊人借助山海,在造一个巨大的房子,陡崖做墙,岛影做帘。垂直的重力,远处的海平面,共同构建出了直角之诗。 当柱头成为凳子 关于神庙复原的想象实在无聊,因为我对建筑史没什么兴趣。而此刻面前的场景,却打动了我:夕阳下,三个女生,面向莱斯沃斯岛,并排坐在了一个多立克柱头上。 几千年前的柱头,此刻它是一张凳子,这是一件浪漫的事情。...

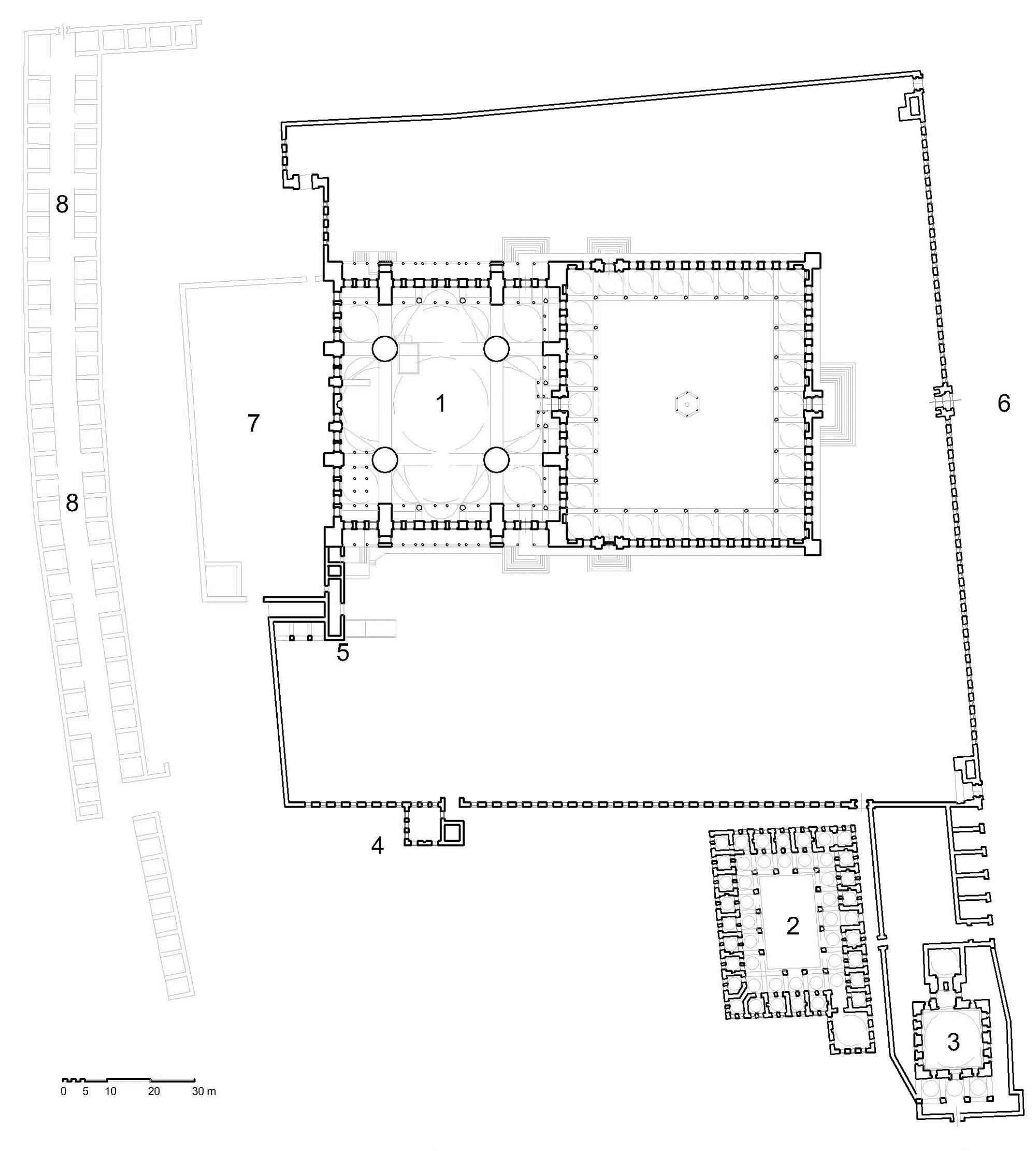

伊斯坦布尔往西,行驶235 公里,便到了埃迪尔内。在埃迪尔内的西北郊区,贝亚齐德二世库利耶,与老城隔河相望。1484年春,苏丹贝亚齐德二世,在前往巴尔干半岛途中,下令建造该库利耶。 库利耶(külliye),土耳其语意为“建筑群”,它是奥斯曼帝国一种重要城市与社会制度。库利耶可以看成一座微型城市综合体,通过宗教慈善基金会运作:苏丹、后妃、大臣把土地、商铺等资产捐给基金会,收益永久用于资助公共设施。 库利耶首先面向有能力回馈社会的人,比如学生、旅客、病人,而非纯粹济贫。这决定了库利耶必须同时具备宗教礼拜、教育、医疗、食宿、驿站等复合功能。 01 入口,一个基本单元,石灰石砌体,灰色铅皮圆顶。整个建筑群,从清真寺到宿舍,这是唯一的建筑形式语言。不同建筑之间,只有尺寸上区别。 为何一个如此简单的图示,就能支撑起一个帝国的建筑野心? 建筑到底需要多少形式语言?...

伊斯坦布尔往西,是成片的向日葵田地。向日葵分批播种,呈现出不同的色块,中间零星散布着一些大树。行驶235 公里,便到了埃迪尔内(Edirne)。它也是柯布西耶东方之旅到达土耳其的第一站。 阿德里安堡(Adrianople)是埃迪尔内的旧称。125年,罗马皇帝哈德良重建此城,作为巴尔干半岛的军事枢纽,扼守从君士坦丁堡到中欧的通道。1365年,苏丹穆拉德一世占领阿德里安堡,将其设为奥斯曼帝国首都,更名为埃迪尔内。 下高速,警察询问来由后放行。再往前几公里,便是希腊。老城的格局得到了保留,几座古老的桥梁,依然是从西侧进入城区的重要通道。柯布西耶游记里描述的场景还在,三座不同大小的清真寺占据了城市天际线的视觉核心。 往里走几百米就到城市的中心了,广场上竖立着建筑师米马尔·希南(Mimar Sinan)的塑像。站在希南的塑像前,只要转动视线,就能读完奥斯曼近200年的建筑史。三座清真寺——老清真寺、三阳台清真寺、塞利米耶清真寺——几乎像一条“时间轴”,把奥斯曼建筑的演进,钉在了同一片天际线上。 老清真寺 Eski...

01 “我们的祖先来自中亚。” “突厥人吗?” “是的,你们中国人修长城就是为了防御我们。” 埃尔罕笑着说,语气里半是玩笑半是认真。埃尔罕是一名退休的医生,在伊兹密尔经营着一家民宿,他已经在这个房子里生活了50多年。埃尔罕提议到天台喝咖啡,通过几段陡峭的楼梯,便钻到到达天台。天台视野很好,往下可以望见整个伊兹密尔海湾,还有远处密密麻麻,依山而建的房子。 埃尔罕抱怨土耳其人太懒散,周边城市改造十年了,依然没有什么进展。土耳其的高层集合住宅并不多,几乎每一个城市都有这样成片的居住区,低层高密度,缓慢地更新。 02 土耳其人不喜欢动土,喜欢依山而建。无论在城市还是乡村,房子,道路都顺着地形来。埃迪尔内是为数不多的平原地带。从伊斯坦布尔前往埃迪尔内的路上,是成片的向日葵。

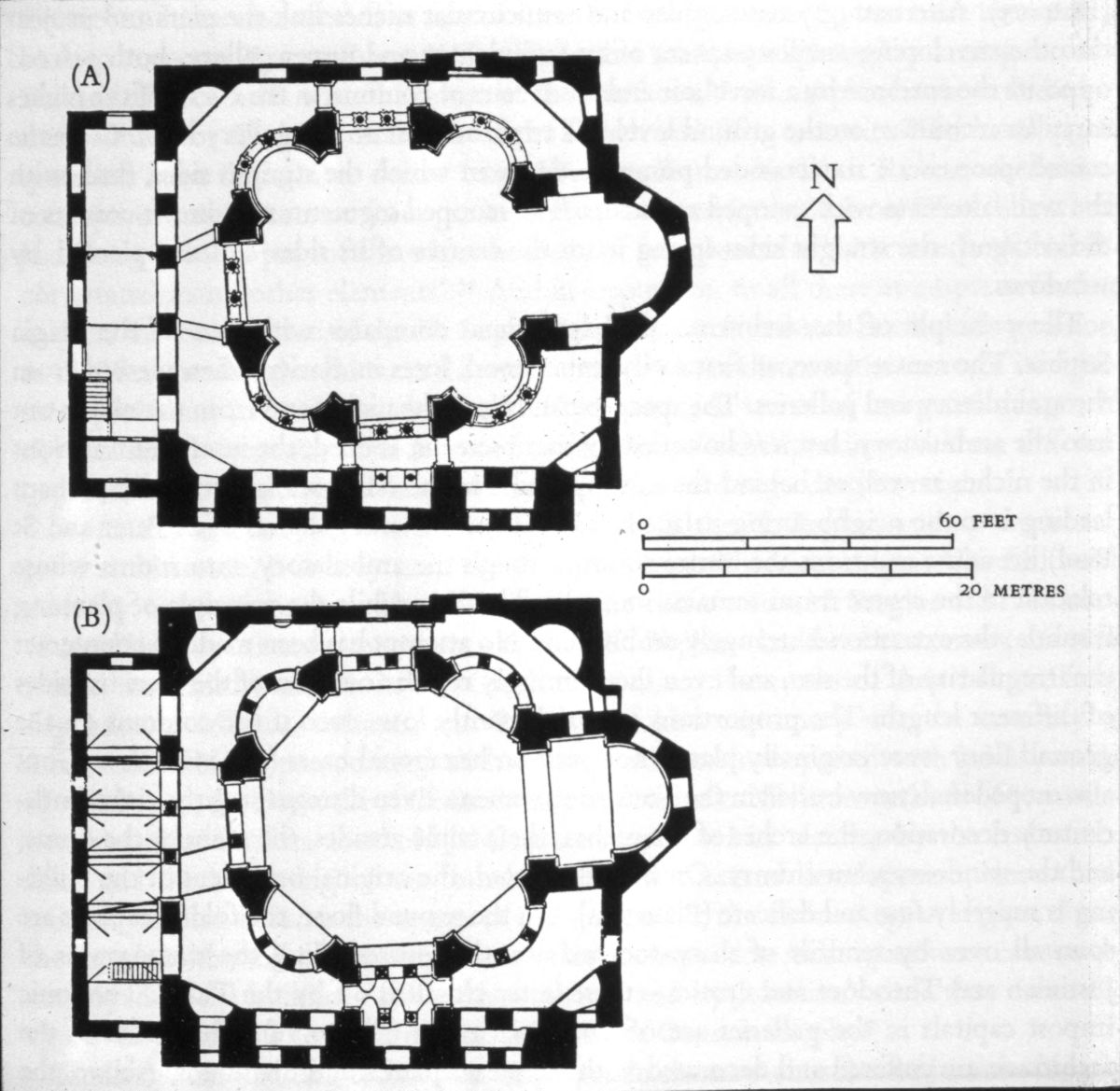

小圣索菲亚教堂 Little Hagia Sophia Mosque

Little Hagia Sophia Mosque(土耳其语:Küçük Ayasofya Camii),原名圣塞尔吉乌斯和巴赫斯教堂(Church of Saints...

https://www.academia.edu/figures/13015457/figure-3-graffti-from-the-basilica-in-the-agora-of-smyrna 历史沿革 建筑特点 考古发现与研究 文化与旅游价值

从伊斯坦布尔到埃迪内尔,路上是成片的向日葵。

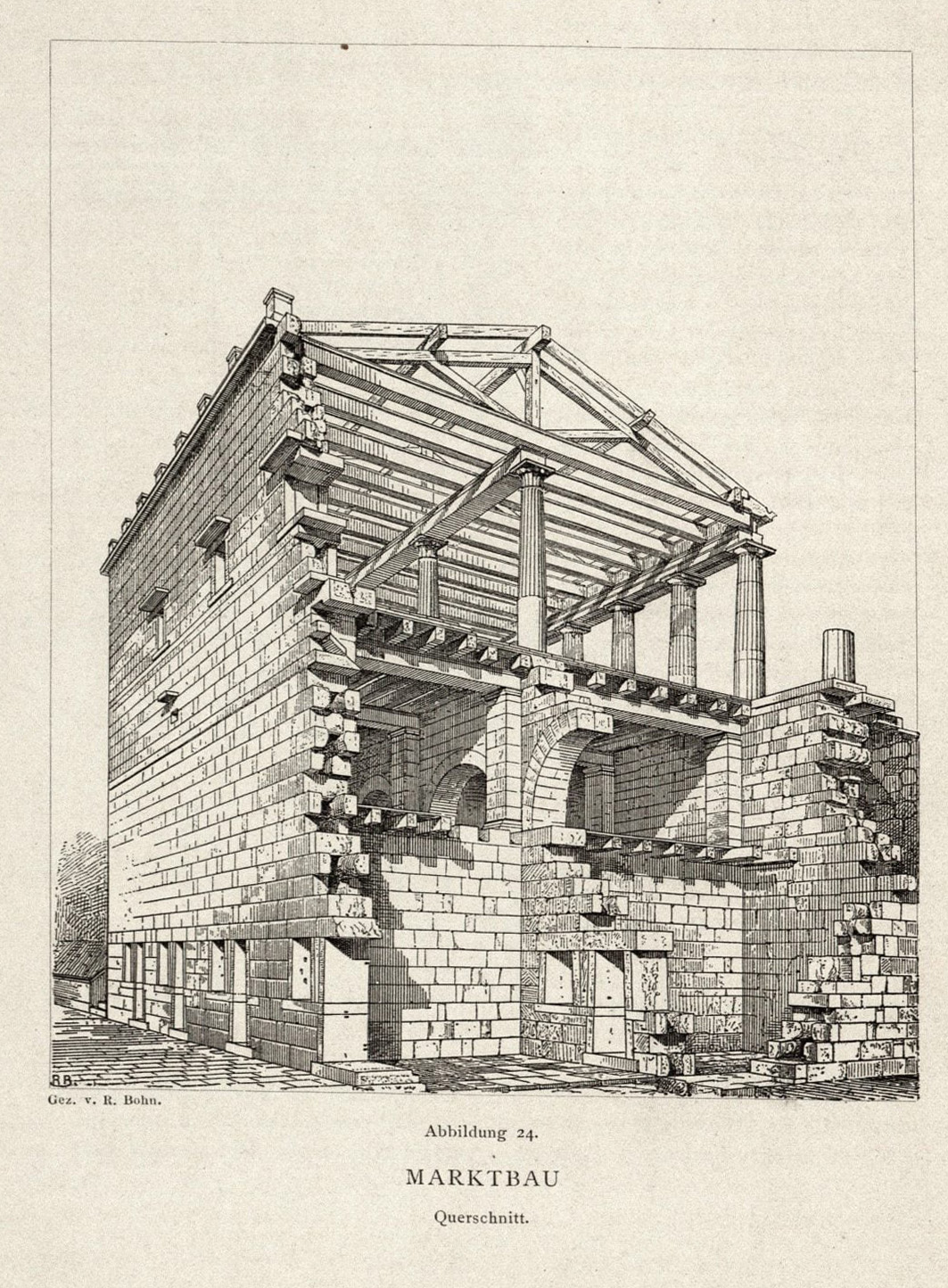

位置与入口 建筑与设施 生产活动 特殊建筑 总结 Insula 1 Neighbourhood是艾盖古城的重要工业区域,其丰富的生产活动和高度组织化的水资源管理系统反映了古代城市的经济活力和工程技术水平。从谷物磨粉、橄榄油生产到羊皮纸和骨制品加工,这个区域展示了艾盖居民在多个领域的生产能力和创造力。此外,展览与销售大厅的存在表明,这里不仅是生产场所,也是商业活动的重要区域。考古发现的铁匠铺进一步证实了该区域几个世纪以来的工业传统。

位置与布局 建筑细节 功能与用途 建筑技术与年代 总结 艾盖的Macellum是一个典型的古代肉鱼市场,其建筑结构和功能设计反映了古代城市居民的日常生活需求。从其位置、建筑细节和功能来看,Macellum不仅是商业活动的重要场所,也是城市规划和建筑技术的体现。考古发现的石匠标记、排水系统和柜台痕迹进一步证实了其作为市场的用途。

位置与布局 建筑结构 特殊结构:Vomitorium 年代与历史演变 总结 艾盖剧场是古希腊建筑的杰出代表,其设计和布局体现了希腊化时期和罗马时期的建筑风格和技术。从希腊化时期的原始建筑到罗马时期的重建,剧场的演变反映了艾盖古城在不同历史阶段的发展。Vomitorium的发现和研究进一步揭示了罗马时期对剧场的改造和利用。这座剧场不仅是古代文化活动的重要场所,也是研究古代建筑技术和历史演变的重要遗址。

位置与布局 建筑结构 建筑特点 考古发现与年代 总结 艾盖的集市是古希腊城市中典型的公共空间,不仅是商业活动的场所,也是社会和政治活动的中心。其复杂的建筑结构和独特的设计反映了古希腊建筑的高超技艺。考古发现表明,集市建筑经历了多次重建和改造,见证了艾盖从古风时期到古典时期再到希腊化时期的发展。

历史背景 建筑结构 考古发现 建筑演变 总结 Aigai的Bouleuterion是古希腊城市议会建筑的典型代表,其结构和功能反映了古代城市的政治和社会生活。从早期的小型议会厅到后来的大型建筑,它见证了城市的发展和变迁。考古发现揭示了其建造和使用过程中的宗教仪式、政治活动以及建筑技术的演变。