Rafael Moneo 把巴塞罗那 L’Auditori(1986-2007)当成一次“场地无感、自我生形”的实验:

巴塞罗那的“立亚”综合体当作“大尺度(bigness)”时代的典型样本,核心观点可归纳为三点: Diagonal Block L’Illa和Illa Glòries 两者没有直接的“血缘”关系,但可以把它们看成巴塞罗那同一“城市实验”在 30 年跨度里的两代样本——

参观前一天的晚上,我才去了解了一下桂离宫。在这之前,我并没有主动了解过它。 人类在这个星球上的短短几千年,关于安身立命,没有太多新鲜事。

茶室窗框一般不用“切角拼接”,它采用的是一种叫“角凸”(ツノガラ/tsunogara)的接法:让其中一根料在转角处微微出头。 切角拼接要求两端45°精准对切,一旦木材干缩或搬运变形,拼角就容易开裂。角凸让一端料头“出头”,可把误差“吃”进这段“出头”里。另一方面,凸出的小截强化了“这是天然材料被直接截断”的意象,使窗框显得临时、轻巧,好像随时可拆可移,这种“似未完”的脆弱感,与凸显瞬息与无常美学一脉相承。

千利休建造待庵时,首次提出“下地窗(したじまど/shitaji-mado)”做法:只需在土壁基底上“故意不抹泥”,便成为窗口。这一突破让此后的茶室得以任意决定窗的大小与位置。在待庵落成之前,日本建筑的墙面只有“开”或“闭”两种选择。待庵之后,窗的尺寸与位置被彻底解放,实现开窗自由,成为日本建筑史上的一次范式跃迁。

下地窗 shitaji-mado 千利休建造待庵时,首次提出“下地窗(したじまど/shitaji-mado)”做法:只需在土壁基底上“故意不抹泥”,便成为窗口。这一突破让此后的茶室得以任意决定窗的大小与位置。在待庵落成之前,日本建筑的墙面只有“开”或“闭”两种选择。待庵之后,窗的尺寸与位置被彻底解放,实现开窗自由,成为日本建筑史上的一次范式跃迁。 草与真 So and Shin 茶室形成期,借拟(みたて / mitate)的思维无所不在,借拟指“借物拟意”。正如枯山水所呈现的那样,视觉感知与借拟被无缝缝合在一起。...

待庵茶室位于京都大山崎妙喜庵(Myōki-an)内。唯一可确认为千利休亲手设计的现存最古茶室,被视为整个日本茶道空间的“原点”。待庵茶室,仅两叠榻榻米:一叠给主人,一叠给客人,从地面到天花板的高度只有1700mm。客人入口为一个格子窗(れんじまど/renji-mado),高仅 700mm,必须弯腰爬入。 千利休建造待庵时,首次提出“下地窗(したじまど/shitaji-mado)”做法:只需在土壁基底上“故意不抹泥”,便成为窗口。这一突破让此后的茶室得以任意决定窗的大小与位置。在待庵落成之前,日本建筑的墙面只有“开”或“闭”两种选择。待庵之后,窗的尺寸与位置被彻底解放,实现开窗自由,成为日本建筑史上的一次范式跃迁。

尾道山城屋社区中心 Yamashiroya Community Centre

该项目介于志贺直哉在《暗夜行路》(1936)中描写的尾道体验、小津安二郎的电影《东京物语》(1953)与当下现实之间。这座城市本身是一则寓言,象征着一代代人之间时间更替所带来的情感挣扎:一个被遗弃却又回归的地方,一种时间的重写本。 尾道项目如同一处考古遗址。留存下来的是一段空间中的时间故事,存在于建筑与场地的遗物之间:石崖顶端的一座古老神社、一座架高的一层楼传统茶室、一个紧贴山体而建的现代混凝土结构,围合出一个内有两层住宅的庭院。这些结构被一座随时间肆意生长的葱郁花园所包围。庭院中的两层住宅被小心拆除,其材料被用于建筑与场地的翻新。1950年代的混凝土框架结构原本封闭厚重,我们的目标是使其开放、轻盈、通透,减少其重量与体量,并将其与山顶寺庙与港口对岸远山轮廓之间的景观连接起来。 用手劳作的理念旨在为建造过程注入亲密感与关怀,也是一种将混凝土结构人性化的方式,使其融入更具感官体验的环境。建筑通过一个小型阶梯庭院进入,该庭院通往古老神社,底层开放于一座花园与一处聚会空间,可用于戏剧、电影、舞蹈等活动。酒吧、餐厅与画廊位于中层,一条室外楼梯将人重新引回面向港口的花园。更高层则更为私密与亲密。以和纸包裹的房间提供如茧般的空间,用于睡眠、阅读、休息与沉思。建筑顶部设有一座开放露台,可观赏尾道天空。

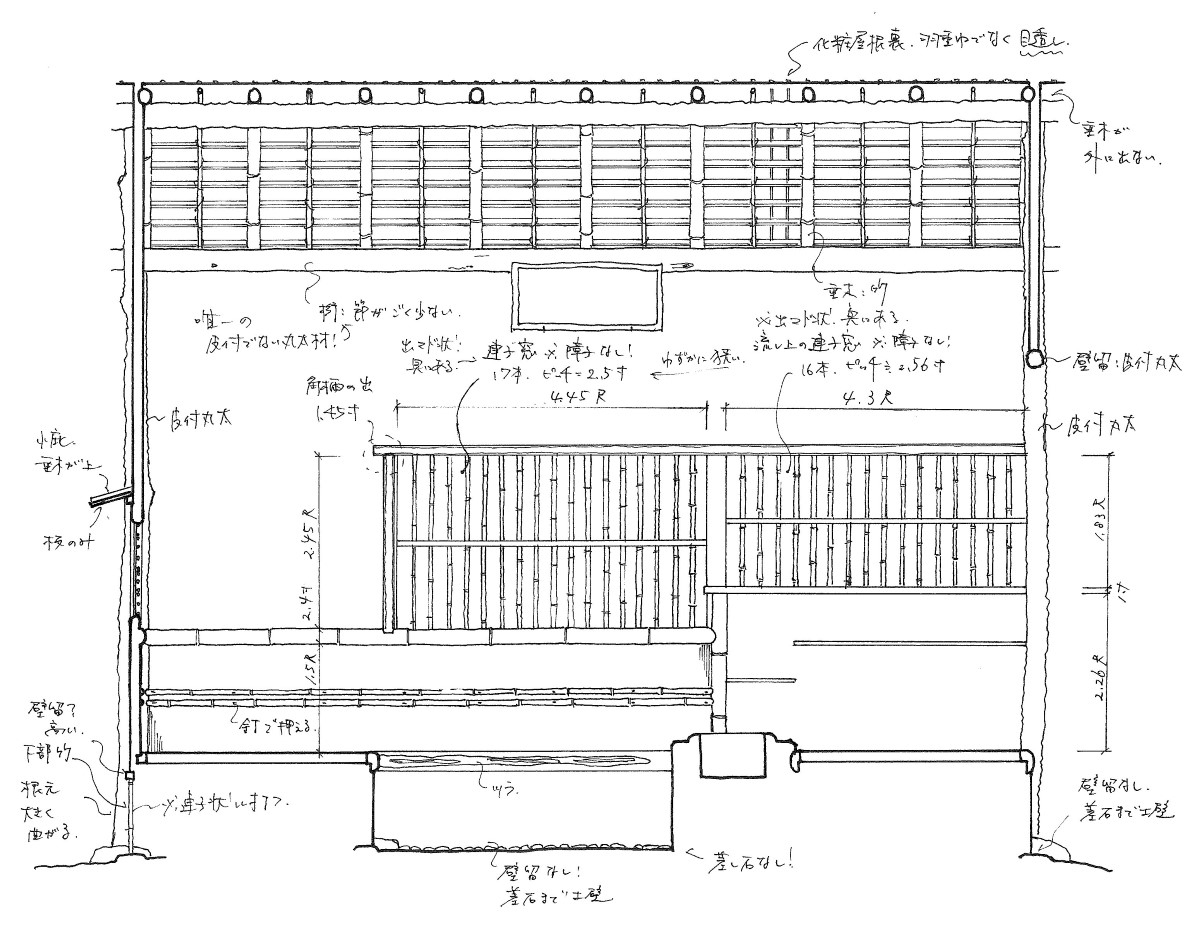

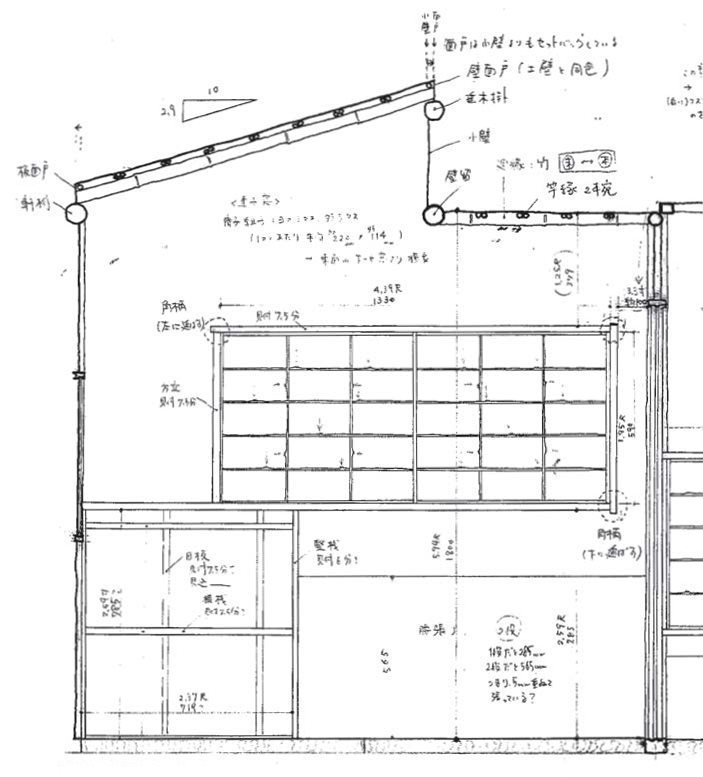

参观预约:https://chochikukyo.com/form 小川北白川住宅把藤井厚二的“科学住宅”实验、Mackintosh 的直线美学与京都庭园的借景传统融进一栋平屋——是“现代主义”在木造和风中悄然熟透的隐逸之作。 建筑特点 玄关立面图(A1-03) 日文原文「玄関の柱、角を 4mm 取り、手触りを柔らかくす。マッキントッシュのように鋭すぎず。」中译“玄关立柱倒角...

1888–1938 日本的原意即“和”。最早用现代视角重新审视“和”的人——藤井厚二。 藤井出生于岛根县益田市富商家,东京帝国大学工科毕业后,进入竹中工务店,成为该公司第一位帝大毕业的正式职员。不久辞职,1919 年 9-11 月赴欧美考察。回国后执起教鞭,同时投入住宅设计。他在“近代”与“传统”夹缝中,敏锐捕捉到“和”的萌芽。 被视为“近代数寄屋”代表建筑师,同时也是日本木造现代主义最早的实践研究者——松限章如此评价:“藤井的根本思想,是让‘日本的感觉’与当时的新技术完美重合。”他吸收欧美功能主义与理性采光,同时保留日本四季更替的“借景”。在气候风土与日本人身体感之间,早早确立了“合适的构造”。 藤井把“家”当成大型实验装置,20多年里先后建成5座自宅/实验宅,不断测试采光、通风、温湿度与生活方式的关系:...