El Croquis 215/216 Álvaro Siza 阿尔瓦罗·西扎

纳迪尔·阿丰索基金会 Nadir Afonso Foundation 实联化工水上办公楼 Shilien Chemical Industrial...

我们的建筑就在这里问世,但却不是挤成一处、聚成一堆、堆在一起的;而是要深入到场地的每一个角落,以纤薄而细长的形状,去迎接各种欣喜目光的打量。 我们的场地邻近山坡,草地沿坡而下伸向湖面。我们把这里定为我们的基准点,这也是我们所有建筑的惟一基准面。 这个基准点一直延伸到右侧很远的地方,直到秘书处的各翼;最后一栋附属楼与洛桑公路相连,与公路路面处于同样的基准面高度。但在朝向日内瓦一侧,我们的基准面则是在草地斜坡上找到的,并将其延伸到了钢筋混凝土的立柱之上,随着地面的下斜,这些立柱也越插越低。因此,我们的建筑就悬空于立柱之上,最高处有9m之多。所有办公楼层都是在这个基准标高之上一层一层整齐划一建造起来的;我们将最高一层建成了无懈可击的平面,很长,特别长,使整个建筑布局具备了最根本的稳定态势。我们把这个水平面延伸到了大礼堂的整个露台屋顶。于是我们的屋面就笔直地伸到了湖面上空,并以无可争议的威严雄踞于整块场地之上。 在我们的方案中,建筑的牢固程度根本就不靠巨大的基脚墙来体现;而是由高悬天际、以惟一一条水平线构成的完美线条来体现。 一座住宅 一座宫殿 Le Corbusier:...

建筑设备 Mechanical and Electrical Equipment for Buildings

沃尔特·格隆齐克 Walter Grondzik. (2019). Mechanical and Electrical Equipment...

在大规模夯筑之前,王澍老师要求先以一片现场大墙做试夯,这道墙具有构造上的典型性,长30 多米、高10 多米。当墙体的夯筑到3 层楼板之上的位置时曾出现了外倾现象,主要有两处问题: 一是在2、3 层楼板位置附近, 出现了趋向于外倾的斜向大裂缝,直接影响到了墙体的稳定性 ;对照图纸上墙身和楼板交接处的节点大样,我怀疑问题出在楼板的踢脚线翻边上。这种内凹于墙体内侧的踢脚线做法,在施工前我和王澍老师反复讨论过,目的是为防止室内有水渗入土墙,也是为了让踢脚线和墙在完成后保持在一个面上。但从实际建造过程看,当夯土墙体自身发生沉降时,会导致有踢脚线的一侧沉降受阻,墙体往没有踢脚线的一侧倾斜。如何让这个墙体既保持和主体结构的脱开又不至于完全脱离而导致倾斜?跟现场负责项目管理的工程师沟通后,吸收了他们的建议,决定采用另外一种更加隐蔽的拉结做法,就是每当夯筑到楼板面位置的时候,放置纵横两个方向的钢筋,编织成网状结构,其中横向的钢筋一直延伸出来固定于楼板上一个可以上下活动的固定点上,在固定点上我们给钢筋预留了足够沉降的距离,这样既解决了墙体的外倾问题,又不影响墙体自身的沉降变化,同时又保持了土墙临空一侧立面的完整性。...

法国国际生土建筑研究和应用中心 CRATerre-ENSAG Atelier Tŭmù/Marc Auzet and Juliette Goudy...

陈默工作室钱江时代三合宅中国美术学院象山校区宁波美术馆宁波历史博物馆金华文化中心南宋御街博物馆十里红妆博物馆水岸山居富阳洞桥文村改造富阳富春山馆杭州国家版本馆 文献资料 语言隐喻的模式问题:结构主义和后结构主义的语言模型在王澍的理论写作中同时存在,两相冲突。基于语言——建筑类比的虚构理论缺乏对它赖以建立的语言学模型的反思,《虚构城市》在“什么是语言”的问题上含混不清,20年后,它的比较视角显得越来越狭窄。 类比的认识论问题:语言隐喻延伸至王澍在中国美术学院建筑艺术系的研究生教学活动且成果颇丰,但王澍及其后学较少对隐喻在建筑研究文化中的正当性提供严格的方法论解释。这种研究文化对自身赖以建立的方法论——隐喻,却未能透彻说明。 类型学的内涵问题:王澍类型学设计实践的开放文本性质未能引起评论界足够重视,忽视了王澍类型学设计实践的开放文本内涵,类型学评论轻易地采取一种历史象征主义,《虚构城市》的先锋力量遗落。 文本、结构、类型学:从语言隐喻到虚构文化——论王澍的理论、设计和实践

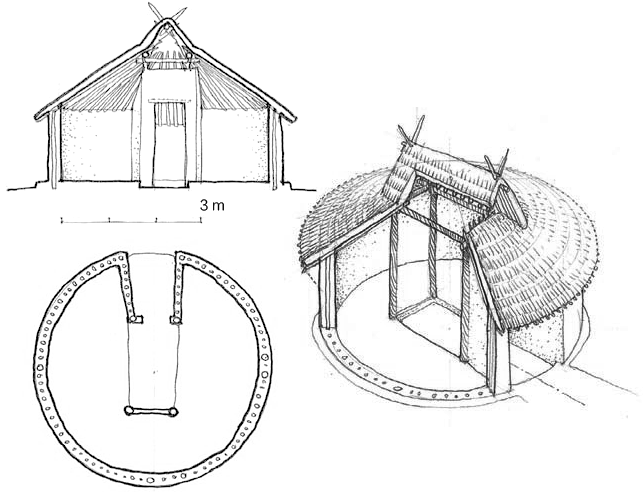

长屋通进深约700厘米,前檐有宽约110厘米的走廊,其前沿设直棂木栏杆,地板高出地面80~100厘米,用木梯上下。地板厚约10厘米,每段长80~100厘米,都是利用废旧梁柱之类截断、劈裂改制而成,上面留有榫卯残迹。地板浮摆在地板龙骨上。遗址中,地板以下堆积厚薄不均的一层稻壳、菱壳兽骨、兽角等生活垃圾表明,该屋在使用期间可任意掀开地板,从室内投下垃圾。 桩木一般直径为8~10厘米,最大圆桩直径20厘米;方桩15厘米×18厘米;板桩一般厚约3-5厘米,宽20~50厘米。一般桩入地60~80厘米;主要承重的大桩,入地150厘米。地板大梁跨度约310~340厘米、小梁跨度可能为130-190厘米、柱高263厘米。 《中国古代建筑技术史》 遗址所见木构件多经重复利用,晚期建筑多利用早期废屋的旧料。一部分直接利用原构件。此外,例如废旧大料截断使用,梁枋之类改作桩木,木或较大截面的方料纵裂成板材等等。 《中国古代建筑技术史》

公元前 5000年-3000年(仰韶文化) 中国建筑土木混合结构的主要渊源 早期仅见方形。其发展概况是,平面由方形趋于长方形;穴由深而浅,中柱布置由不规则到规则;火塘由篝火式的极浅的凹面发展为圆形浅坑,并有灶陉萌芽;顶部排烟通风口由椽柱交接的节点移至前坡顶端,内部椽木开始涂泥防火;卧寝部分的居住面高起,并出现“灸地”的防潮、防寒措施。晚期内部空间用木骨泥墙分隔成几个空间,即突破了原来一个体形一个空间的简单形式,而形成分室建筑。 火塘与中心柱的矛盾。从发展看,经过了一柱、四柱、无柱的探索,晚期方屋似乎找到了较为合适的二柱方式,屋架基本上以大叉手的结构方式为主,这一方式尔后一直为商周奴隶主宫殿所沿用。 据半坡材料,可知柱和椽是先于墙出现的。初期没有墙体,围护结构的“四壁”是削地而成。居住区周围的拦护壕堑,也是削地而成。对于土结构,开始还不掌握叠筑技术,增筑壁立的泥土结构,是后来才有的。 考察原始的承重木骨泥墙的形成,半坡穹庐式屋提供了启示。穹庐式屋可视为建筑由半地下转到地上的过渡形式。它进一步发展即产生了飞跃—屋结构的分化。半穴居屋变为地面上的穹庐式屋,说明屋结构向高大发展已达到可以不依赖竖穴而独立构成足够空间的程度。在穹庐式屋的纵剖面上,以其曲线扩大了内部空间,已显示出独立构成居住空间的能力。当曲线变为折线,也就是说,外围结构分化为直立的墙体与倾斜的屋顶两部分,这为建筑的发展开辟了新的途径。黄河流域的原始建筑发展至此,在外围结构上出现了构筑起来的承重直立部件—就建筑形式而言出现了墙壁,然而从结构学的观点,实际上仍是集中荷载的柱承重的框架体系。这种墙体是从屋分化出来的,其构造仍因袭屋的构造方法。 墙体出现之初,它与屋盖区分并不明确。从半坡初期原始地面建筑F39来看,墙体甚矮,仅相当于晚期半穴居穴壁的高度。而且构造与屋盖全同,即木骨架支柱平均担负上部荷载,可知不出檐。在半坡遗址中,发展至圆形F3,屋檐改用板材,较为合理地承受屋面荷载,方始明确屋盖与墙体的不同分工,因之有屋檐的出现。进一步发展,墙体骨架又分化为较粗的主要承重支柱与较细的填充结构的骨架。此时,作为木骨泥墙,在结构、构造上方始完备。...

中国科学院自然科学史硏究所编. (2016). 中国古代建筑技术史. 第一章 原始社会时期的建筑技术(公元前2100年以前) 第二章 奴隶社会时期的建筑技术(公元前2100年至公元前475年) 第一节...

夏后氏世室,堂修二七,广四修一。五室,三四步,四三尺。九阶,四旁两夹窗,白盛。门堂三之二,室三之一。 夏后氏的宗庙,正堂南北深十四(单位?),宽度比深度增加四分之一。正堂上五个区划空间,都是深十二步,宽十二尺。共九级台阶(3+2+2+2),四面各有一门,每扇门各有一窗。用蛤壳煅后白灰粉刷墙壁。堂屋尺度占正堂的三分之二,室是正堂的三分之一。 殷人重屋,堂修七寻,堂崇三尺,四阿重屋。 殷人的重檐之屋,堂的南北进深七寻(1寻=8尺),堂基高三尺,重檐四阿顶。 周人明堂,度九尺之筵,东西九筵,南北七筵,堂崇一筵。五室,凡室二筵。 周人祭祀场所,以九尺长的筵为度量计算单位,东西宽九筵,南北深为七筵,堂基高一筵。五个室,长度均为二筵。 室中度以几,堂上度以筵,宫中度以寻,野度以步,涂度以轨。 室的度量单位为几(案几),堂的度量单位为筵(坐席);宫的度量单位为寻(张开双臂);空地度量单位为步;道路度量单位为轨。...