王澍 虚构城市 Fictionalizing City 俄国的形式主义者试图抛弃控制着西欧艺术的传统的哲学和美学的臆想,爆发出其特有科学实证主义的新热情,不理解这一点。我们很难理解画家为什么要去解决空间问题,并且这一解决必须脱离画布平面,因为在平展表面上的一幅绘画和其他任何形式一样具有空间性。如果说,强调形式胜于主题内容的艺术家还保留了什么最后的主题的话,那就是:不去复制现实,而去创造一个地地道道的现实。根据这种意识,传统艺术品中,材料(颜料)和形式(画布的二维平面)不可避免地创造了常规和人为状态,也就缺乏真实性,这也就是为什么要强调使用真实材料的含义:现实的构成材料,而非人造的、以艺术本文结构之外因素为对象的表现性材料。 不过,在这种艺术的下一步发展中,产生了二种值得争议的趋向: 从艺术的角度看,这种做法为艺术家把自己逼向艺术的绝境埋下了伏笔,但从建筑的角度看,一种绘画、雕塑、建筑在艺术本文结构意义上的初步融通却产生了。无论塔特林创造的中央阳浮雕,罗德琴科的非平面的体积构成还是米杜里奇的“空间绘画”,都包含着一种对空间的新看法,即空间不再是以透视等幻觉艺术手段去制造的三维审美对象而是一种需要真实体验的东西,可以恰当的称之为体积或容积。在这些作品中,艺术家既不想表现现实,也不想复制现实,而是把对象当作一种完全包容自身的价值进行证实,所以,艺术家创作采用的是木头、铁、玻璃等真正的而非人造的(不如说表现工具性)材料,并把材料块体构成的建筑原理(建筑)同这些块体的体积构成性(雕塑)及其色彩质感和构图的表现性(绘画)融为一体。 泰拉布金指出,这里包含着一种观念:...

王澍 虚构城市 Fictionalizing City 现代建筑在1960年代爆发危机,背上了包狱,而现代艺术的危机早在1920年代就已经爆发了。这样说并不是为了进行简单的比较,也不是为了得出建筑落后艺术这类似是而非的结论,每一门艺术都有它内在的结构法则,我们甚至很难通过所谓跨学科的比较来预言理论和实践将采取哪一个方向,例如,现代建筑中的功能主义使它招致批判,而对现代艺术来说,从纯形式的方法走向一种更加和现实社会相关的功能方法却可能是摆脱危机的出路。 如果深入思考,我们会发现这样的比较仍然过于表面化了,原以为已经被克服的传统见解,如形式与主题,形式与内容,形式与功能的矛盾并未被彻底克服,尽管这种努力已经深化了我们的认识。实际上,现代艺术与现代建筑在观念上的纠葛,远较我们认识的复杂,不过,我们可以通过专注于艺术生活的危机与观念上的转型来把问题聚焦起来。 可以认为,整个现代建筑的发展直至今天仍然沉浸在一种发生学的历史情结中,尽管在具体的问题与做法上有广泛的改变,但整个建筑形式的发展一概被视作不断走向这些形式登锋造极的境界的过程,在这一过程中,尽管有挂着各种主义名号的表现的变化,但把城市、建筑视做一种需要保持其完整性的美术有机体的基本观念却没有改变,建筑师仍然追求一种典型的建筑形式,不管它是现代的、后现代的、解构的还是其它的,个人的表现不能顺利实现仍然被建筑师看做主要的挫折,社会要求被看做为一种主要的障碍,特别由于建造技术和设备配置上的日趋复杂,建筑学更加系统化,也更为技术专制化,社会的要求由专家决定,专家的决定保证生活方式上的至善,为了在更加专业化、技术化的水平上保证城市建筑的形式上的有机整体,我们需要以典型的建筑为主要元素来组织城市的设计。专家会认为城市缺乏变化,那就以建筑的手段人为制造一些,立面、形体不能雷同,每座城市都应有一条高低错落的天际线,尽管这条线在城市的内部体验中根本看不到,但为了保持构图的连续,整体、有机,它是必要的。所有那些非典型的、非专业的、陈旧的、不完善的、临时的、自发的建筑迟早都要消失。 在我看来,所有这一切,都是当下建筑学中最可疑的现实,它们的合法性是缺乏证明的,其作用方式是法西斯的,认识论上是缺乏根据的,在最基本的层面上,反映出建筑学缺乏一种批判精神,与提起“批判”二字就会想到的外在的批判对象相反,这种批判首先应该指向建筑学自身。建筑学迫切需要一种观念的转型,在这方面,现代艺术的发展清楚的指出了应该走哪一条道路,遗憾的是,正如罗西指出的:(建筑学)有关艺术方面的探讨极为缺乏,一开始虽能引起注意不过接下来便经常被搁置一旁。...

王澍 虚构城市 Fictionalizing City 在建筑学的领域里,我们很少讨论建筑的“真实性”问题,当涉及建筑与社会的关系时,我们说“好用”或“不好用”,“现实”或“不现实”,但并非意味着建筑语言中不包含“真实性”或“真理”这样的哲学问题。从马克思主义与形式主义思想的论战中,我们或许可以体验到这一点。一般来说,马克思主义对于一个应当存在的秩序是有一套见解和认识的。它的系统性使它自动获得知识的合法性与实施的权力,在实践中,我们为建筑的“使用”与“现实”与否求诸专家与权威,甚至直接求诸权力的裁决,就是因为相信他们有一整套关于社会现实的复杂的、合理的系统认识,而像“真实性”这样的问题总是似乎不言而喻,压根就不会提出。 形式主义强调异化手法在艺术中的意义的,并认为它是一个艺术家和艺术品的观者与使用者都注定卷入其中的语言学意义上的独立事实,这意味着秩序的标准只能是相对的,“真理”并不存在,但投入结构性体验的“真实性”是存在的,这使得形式主义者对一个应当存在的秩序没有一种独断与教条的认识,表面上看,这使得形式主义以及现代运动在意识形态上似乎存在着主导概念贫乏与薄弱的问题,存在着“不现实”的问题,以及随心所欲自由臆造的问题。 托洛斯基对形式主义即抱这类看法,他的《文学与革命》写于1920年代,但在当下中国的建筑界,类似的论调仍然是主流论调,托洛斯基就屡次反驳形式主义的异化思想,他给它贴上了一个逃避现实的标签。按他的说法,歪曲概念像异化概念一样,导致完全否定异化过程的社会和历史的意义,并且导向另一种歪曲,即艺术家对他的社会责任的认识的歪曲。 如果社会的、历史的和语言的材料都听任艺术家随意支配去创造一个新的世界,社会中艺术的任务就会遭到极度的丑化。托洛斯基并不懂得这个程序的功能方面。他对形式主义的观点是武断的,好像艺术家真能自由任性地处置一切材料,好像由于他的艺术的作用,世界就任其操纵了似的。与此不同,功能派形式主义所强调的不仅是对象的自由处置,而且还强调主体的自由处置。因而,主体不是某种自主的构成物——在一种深刻的意义上,宁可说它是在游戏之中。换句话说,与一般人把形式主义-结构主义想象为某种可依赖的框架相反,形式主义-结构主义不是一种哲学,特别不是一种历史哲学,形式主义没有一个框架可资利用,进一步说,从形式主义发展到结构主义,最终连哲学也被自由处置了(失去了以往在学理等级中的位置),所以,我们只说形式主义是特别涉及于文学理论的一个思想流派,说结构主义有哲学含义,但并不是一门传统意义上的哲学。与现象学相仿,结构主义不受传统哲学推理的法则和习惯的限制,但从未怀疑或否认自己所形成的思想是真正的哲学思想,而结构主义却不先做这样的假定。即使有的结构主义运思方式看起来像是按照传统哲学论证方式解释实在的一种整体论的企图,但在试图这样做的时候它又先不断定要使这种论证一定通向哲学之途。...

王澍 虚构城市 Fictionalizing City 可以这样认为,福柯在多年以后称作的:“无作者思想、无主体知识、无同性理论”,既是针对独断的形式主义的,也是针对那种把反常规的现代艺术运动等同于某种新康德主义的谬误的。谬误产生于这样的事实:没有认识到艺术本文独立的结构价值的提出,使以往不言而喻的主体自足体变成相对的了。这就导致了一种批判态度,导致了创造性的不信任和相对主义,这种和语言学发展密切相关的认识论革命可以和弗洛伊德在精神分析领域的工作相比较,以往被神化过度的人,做为世界中心的人和他的主观意识,被降低到一个更合适的位置,按尼采的说法,即一个更接近于生理层面的位置,结果就导致断然否定一个在以往的哲学中,现实主义的或自然主义的艺术中,在一切理论形态中的“一个理论上无所不知的观察者”(胡塞尔语)这一前提,并促进一种不仅在认知的意义上,也在探险、发现、实验意义上的科学,把一个方法未定,对象未知的主体投入实践,代表了一种特殊的体验。 这种潜存的对社会现实,对出于哲学与美学的臆造的“人”——认知主体的消解性,破坏性,使得形式主义和立体主义这类现代艺术中的主体作用的移心化迟迟未被承认,也没有任何人想去承认。实际上,在1950年代以前,形式主义不仅是个贬义词,理论上也只流传在西方极少数知识分子团体中,布洛伊克曼在谈到这种状况时说: (形式主义的实验精神使其不可能以一个理论上无所不知的观察者的角度去提出一种艺术形式或流派为什么出现在某个历史时期这类历史主义的问题),托洛斯基(在《文学与革命》中)对此所做的解释很有趣。他企图证明:形式主义本身既非哲学又非意识形态,也非世界观,它只不过是一种新康德主义的翻版。这样,托洛斯基就把形式主义思想引回到了他所熟悉的哲学唯心主义领域……,(实际上)在任何唯心主义哲学中那种把主体视为当然的出发点的前提(以及在任何唯物主义哲学基于主客观对立仍然保留的那个视为理论出发点的主体位置——本人语),都被形式主义和立体主义废除了。 只有这样,一种相对主义的哲学,以及形式主义和立体主义所实践的美学,才能成立。二者都基于这样的见解,即每一种相关成分的秩序都尚未确立:哲学主体也属于这种或分。可以用很多方式来猜测这个秩序,每一种方式都导致不同的观点。托洛斯基没看出否定把一个既定秩序作为哲学和美学的基础所具有的哲学含义,他也没看到把秩序本身作为主要问题来对待的含义。而任何结构哲学的哲学结论都正在于此——它关系到由于放弃一个固定不变的观点,而赞成一个变动的观点所不可避免地会产生的诸成分和诸观点的等价性。...

王澍 虚构城市 Fictionalizing City 总体上说,形式主义者是一类全新的艺术家,按罗兰·巴尔特的说法:“这就是从事结构探究的新人。”一种把理论和实践结合的很好的艺术家,而理论和实践都因此改变了传统的形态。因而对于形式主义者来说,异化不仅是理论概念,也是操作方法,它也超出了仅只是美学的范围,不过,只是间接的涉及伦理与意识形态等社会问题,直接涉及的更多的是认识论方面的问题,语言学就是这种变化的的范例。 雅克布逊做为形式主义的领袖人物,一个集语言学者、诗人于一身的人,在他1933年的一篇《论诗歌》的文章中强调,一般文学的,以及具体来说诗歌(与散文之类的“韵体语言”截然不同)的任务,在于提醒我们注意:一个记号与它所指的对象绝不同一,但另一方面二者之间必然存在某种程度的相符之处。当想到记号的同一性和所指的对象的同一性时,必须记住这两种同一性都是不完善的。应该不断提醒读者注意这种不完善。这不仅是文学的任务,也是所有艺术共同的任务。这一点意味着一种批判态度,告别了讲求完美的高尚的规范性美学,也意味着对浪漫主义和理想主义解释的驳斥,因为雅克布逊不是只在读者的构成性意识及其现实的态度中来看异化,而且还把它看成是一个语言学的事实。这一点必然使读者明白,使他不至于认为自己是异化的原因,那种似乎是建立在读者态度上的东西,那种总不可避免,的多重解释,其实是独立的语言学事实。 为了阐明这个事实,就需要一种文学手法,既是理论手法,也是写作手法——这就是形式主义者所说的:“形成”和“变形”,或如巴尔特所说的“编配”和“分解”。基本上,在俄国形式主义里已经可以看到-种特别由音位学的和语言学的发现所决定的结构主义态度,文学被看成是一个符号学系统,而且他们进行了一种功能的和系统的分析,这种分析的实验性,以及主张直接对对象客体进行切分的手法使其总是显得零零碎碎的,但这种零零碎碎正是一种动力展开的实验过程的特征,先验的统一场面被放弃了。更加重要的是,相对于一个必然包含异化现象的独立的语言学事实,关于创作者个性“本质”是什么的问题已被摈弃,而专注语言的“处理”,这就是诞生了成为后来现代结构主义特征的文学技巧学,即语言的文学工艺学。由此产生了重视语言的工艺技巧的“文学性”概念。文学一旦被看成是一种符号学现象,那种关于创造性主体的心灵的心理学就没有地位了。分析和分解以及异化和程序都不是用来回答艺术表现的是什么这类问题,结构主义的基本原理已经奠定,它引出的是文学,以及各门艺术,包括建筑艺术的作品实际上怎样完成的问题。 应当注意,形式主义所体现的现代艺术运动的立场,既超然又认真,某种意义上,专注艺术语言本身工艺处理的零碎探讨甚至是传统的,代表了急躁的现代社会中几乎已经消失了的缓慢而又稳健变化的价值观,尽管做为一种思想、一种看法,形式主义影响深远,但做为一个艺术运动,存在的时间却短暂,表面上看,埋葬形式主义的是形式主义曾寄以厚望的马克思主义,在辩论中,它们明显互相反对,不过,我们关心的并不是历史上的斗争,而是在这种思想交锋中,提出了什么新的、有学术价值的问题。

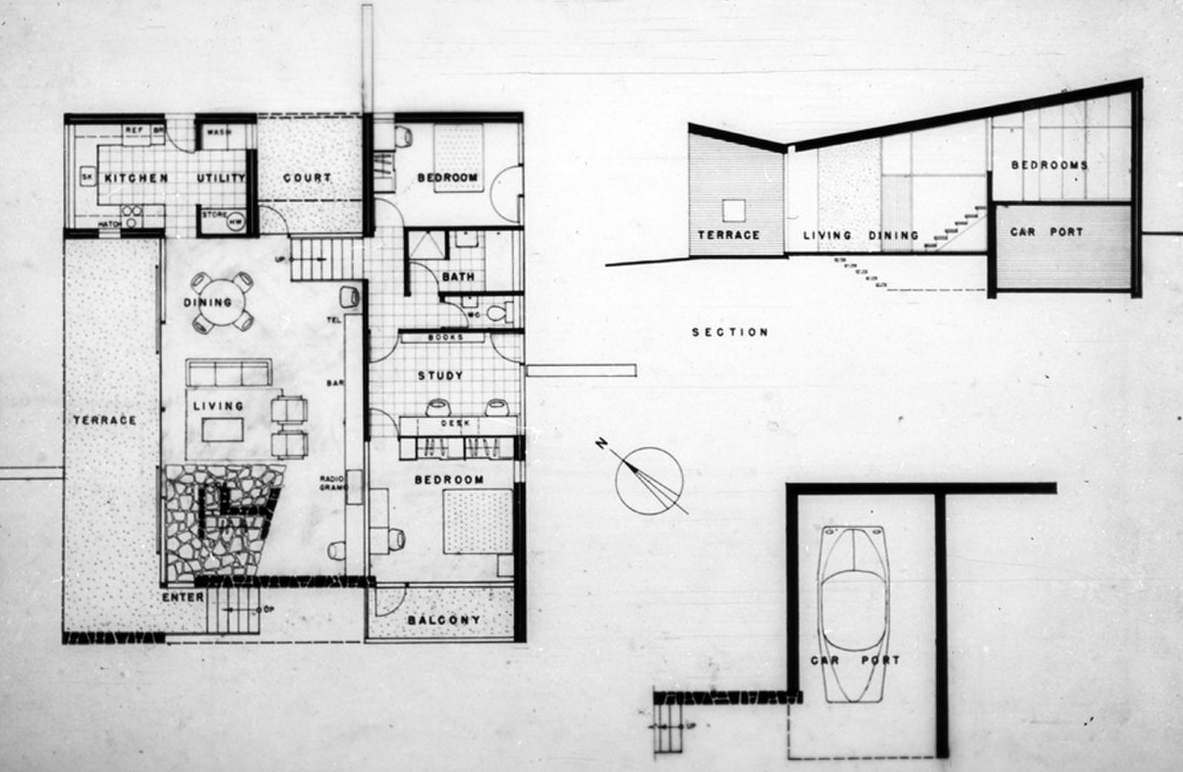

Walsh Street House 由两个开放式的亭子组成,中间是一个庭院花园,整个建筑围绕这个庭院展开。主起居区位于一个抬高的阁楼上,俯瞰庭院,兼具主卧室和娱乐区的功能。 建筑采用了创新的张力屋顶结构,由六根钢缆悬挂在房屋前后两根大型工字梁上。这种设计不仅赋予了建筑独特的外观,还增强了空间的流动性和灵活性。建筑大量使用木材、砖块和玻璃,营造出温暖而舒适的氛围。 Boyd 设计这座房子时,旨在打破传统郊区住宅的模式,探索一种更符合现代生活方式的居住空间。他希望通过灵活的空间布局和与自然的融合,创造出一个既能满足家庭生活需求,又能提供社交娱乐功能的场所。Walsh Street...

1919-1971 罗宾·博伊德被公认为澳大利亚建筑界的领导者和现代主义运动的先驱。在20世纪40年代末因推广经济实惠、功能性强、部分预制的现代主义风格住宅而崭露头角。1953年,他与Frederick Romberg和Roy Grounds成立了合伙公司,该事务所在20世纪50年代和60年代成为澳大利亚建筑界的重要力量。 Boyd的设计理念强调与自然环境的和谐共存,注重使用天然材料和与自然景观的融合。他的设计风格简洁,注重几何形状和线条,同时避免对周边建筑造成视觉冲击。他反对过度装饰的建筑风格,将其称为“特征主义”(Featurism),并主张建筑应注重整体性。 他的著作《澳大利亚的丑陋》(1960年)对澳大利亚建筑和流行文化中的视觉污染进行了尖锐批评,引发了广泛讨论。他还撰写了《澳大利亚的家》(1952年),这是第一部对澳大利亚住宅建筑进行历史调查的著作。

1905-1981