燃烧性能等级 名称 A 不燃材料(制品) B1 难燃材料(制品) B2 可燃材料(制品)...

取暖、制冷、照明:建筑的设计手段 Heating, Cooling, Lighting: Design Methods for Architects

诺伯·希纳 Norbert Lechner. (2014). Heating, Cooling, Lighting Sustainable:...

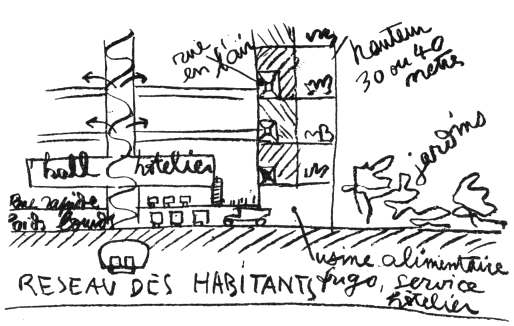

勒·柯布西耶 Le Corbusier 1930 我并不想学俄语,那将是场赌博。但我听人提起过krasni和krassivo这两个词,我就问他们,那是什么意思?他们说,krasni是指红的,krassivo是指美的。接着又告诉我,从前,也就是在革命之前,“红”与“美”这两个词的意思是一样的。红的,就是美的。 如果按照我自己的理解,我确信:这里的“红”代表了活着的东西,有生命力的、强烈的、活跃的;这是毋庸置疑的。由此很自然地,我觉得我也可以这么认为,生命就是美的,或者反之,美的就是有生命力的。这只是稍稍在语言上玩个算法,由一个潜心于建筑和规划的人说出来,望勿见笑。 苏联已下定决心,全面投入一场武装自己国家的战斗,那就是五年计划。正在逐步贯彻下去,哪怕不惜集中现有能够产出的绝大部分力量,也要打赢这场战斗:这就是为什么这里的“菠菜上都不抹黄油”,莫斯科也没鱼子酱的原因,所有储备都拿去换外汇了。 一场国家的大仗,工厂、水坝、运河、磨坊,等等等等。那么多活儿要干。为了全部的居民,他们的住处,还要建360座新城镇。这些都已经启动了。乌拉尔山的山脚下,正在筹建一家拖拉机工厂,全世界最大规模:一年生产4万台拖拉机,平均每六分钟一台。为了工厂的工人们,还要建一座5万居民的城市。成本:1亿2000万卢布,用来造住宅、道路以及景观;第一笔6000万卢布已经投进去了。建筑师一月份接受的委托,一个半月就完成了规划,预计四月底就可以开始动工。...

执行标准 电线电缆产品型号表示方法 BV:铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 YJY 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电缆 NH-YJV22 耐火铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 载流量估算...

只有每天的日出日息才影响着人类的生活,(而一周七天为周期,与自然节律的格格不入)必须从这种周而复始之中,找到我们各种活动的框架。直面这种宇宙级的事件,它本身是我们无法改变的事件,从中我们也改变不了什么。 勒·柯布西耶 Le Corbusier 阴阳周期 Lunisolar Rhythm 纪月干支...

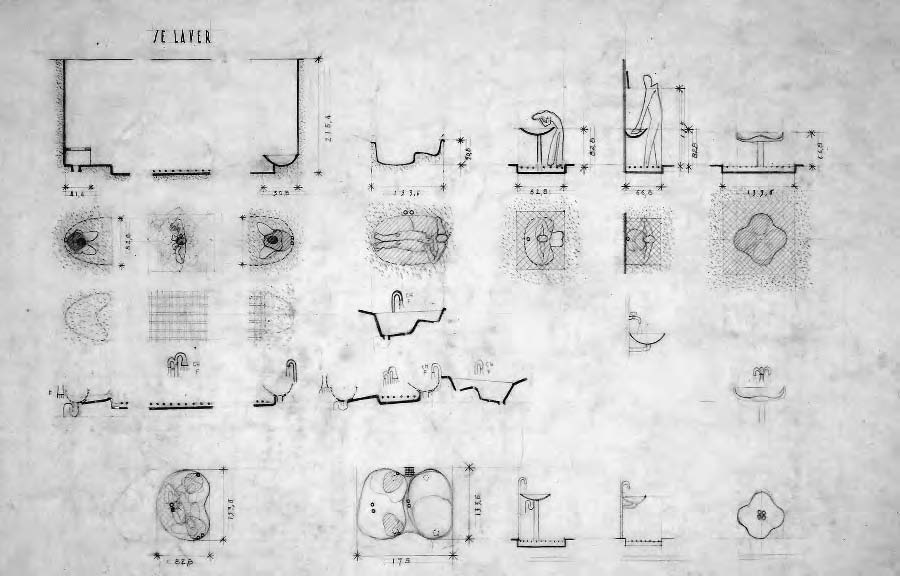

沐浴与排泄 Cleansing & Elimination 卫浴容纳着两个主要的人类活动:沐浴和排泄。今天人们对这些密切相关的活动的共同态度是:一种是“干净的”,另一种是“肮脏的”。一个可能会在朋友之间讨论;另一个根本不适合交谈。这种态度上的冲突影响了我们的卫浴设计。 沃尔特·格隆齐克 Walter Grondzik 沐浴在文化中扮演的角色反应了文化对人类放松行为的态度。这个功能作为衡量个人幸福在社会生活中不可或缺的程度。但随着私人浴室的推广和公共卫生的技术进步,沐浴目的已经从精神仪式转向公共卫生,这一转变使得我们打破了与丰富文化遗产的联系,失去了透过水蒸汽浮起的静止和反思。...

第一机械时代的理论与设计 Theory and Design in the First Machine Age

雷纳·班纳姆 Reyner Banham. (2009/1980)第一机械时代的理论与设计 Theory and Design in...

1922—1988