关于一个屋顶花园的报告 Reportage sur un toit-jardin

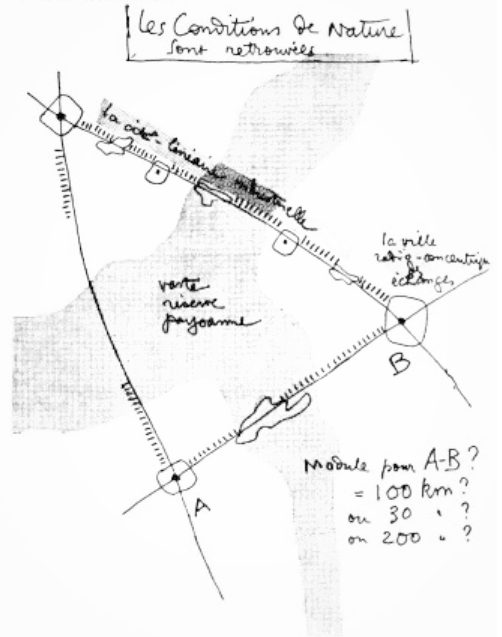

1940年,溃退——出逃! 巴黎空无一人。只剩下第九层的屋顶花园。 1940年的炎热,1942年的酷暑,寒冬,雨,雪……荒废的花园不但没有消亡,反而焕发了生机。风、鸟和昆虫带来了种子,有些找到了适宜的土壤。玫瑰疯长,变成繁茂的野蔷薇。细草变成茅草,变成狗尾草。这里一朵金雀花,那里一棵野槭树。两株薰衣草变成了片片荆棘丛。太阳是主导。花草灌木根据它们的需要自在选址,自在定位。自然恢复了它的权力。 从这一刻起,这空中的花园将听任命运的安排,不再有人为的干涉;青苔爬上屋顶,草木各得其所……可以断言: 1.屋顶花园是对屋面的一种保护;它可以防止钢筋混凝土的热胀冷缩。 2.如此一来,城市的屋顶将成为充满诗意的地方(注:布置了由合理穿孔的管子构成的自动灌溉系统)。 3.由此,想到现代村庄和农场的问题,其平板或平拱屋面将覆以土层(厚20~30cm)。风、鸟和昆虫将各司其职;自然总能如愿以偿、它拥有各种环境所需要的一切。 建筑师优柔寡断,甲方惊惶失措:尤其不要平屋顶!可以举出上百个屋面滲漏的例子!它们漏,是因为它们粗制滥造。像佩雷,像我们,像其他的建筑师一样,我们选择平屋顶。进一步,我把探索和实验发展到屋顶花园(人工养护);再进一步,便是在此呈现的这个屋顶花园(处于野生状态)。...