1905-1986 前川国男被认为是日本现代主义建筑的奠基人之一。 早年经历与教育 前川国男出生于日本新潟县,成长于东京。他出身于一个有武士背景的特权家庭,其祖父曾是池田藩的家臣。1925年,他进入东京帝国大学建筑系学习,毕业后于1928年前往法国,在勒·柯布西耶的工作室学习了两年。在巴黎期间,他参与了多个项目的设计,包括未建成的“世界城”中心和“路易丝-卡特琳”驳船项目。 职业生涯 1930年,前川国男回到日本,加入了捷克建筑师安东尼·雷蒙德的事务所,雷蒙德是弗兰克·劳埃德·赖特的学生。1935年,他成立了自己的事务所“前川国男联合事务所”,并开始在建筑竞赛中崭露头角。他的事务所培养了许多后来成为著名建筑师的人才,包括丹下健三和滨口秀司。 他的代表作品包括: 影响...

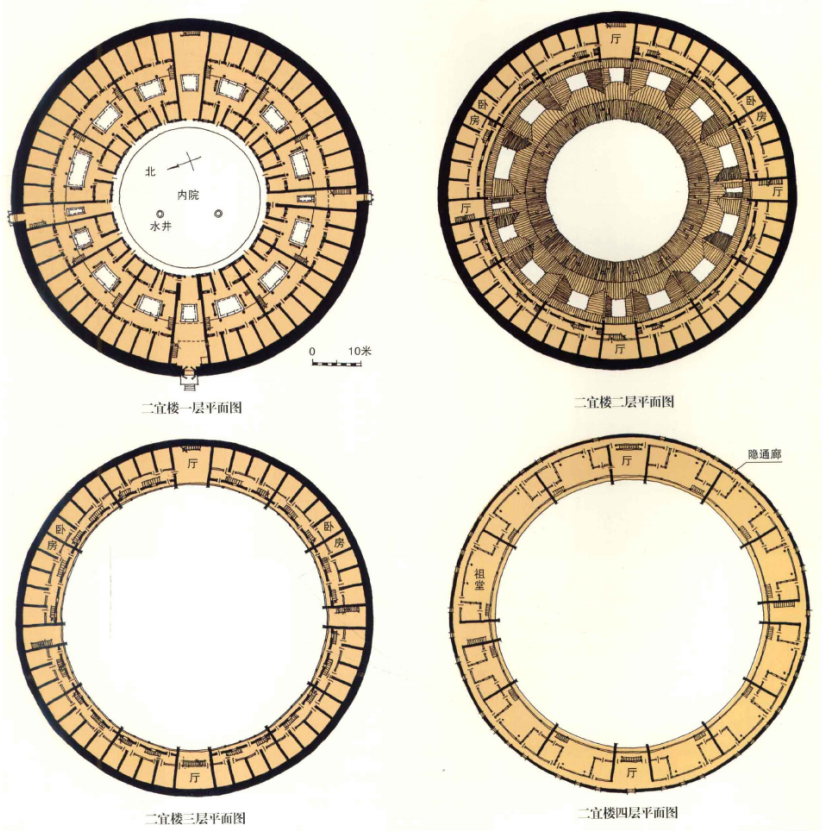

1897-1968 刘敦桢,湖南新宁人,是中国现代建筑学、建筑史学家,中国建筑教育及中国古建筑研究的开拓者之一。 人物生平 学术成就 人物评价 刘敦桢是中国建筑学界的重要人物,他的研究和教学工作对中国建筑教育和古建筑研究产生了深远影响。他不仅在学术上取得了卓越成就,还为培养新一代建筑人才做出了重要贡献。

埃里克·根纳·阿斯普朗德 Erik Gunnar Asplund

1885-1940

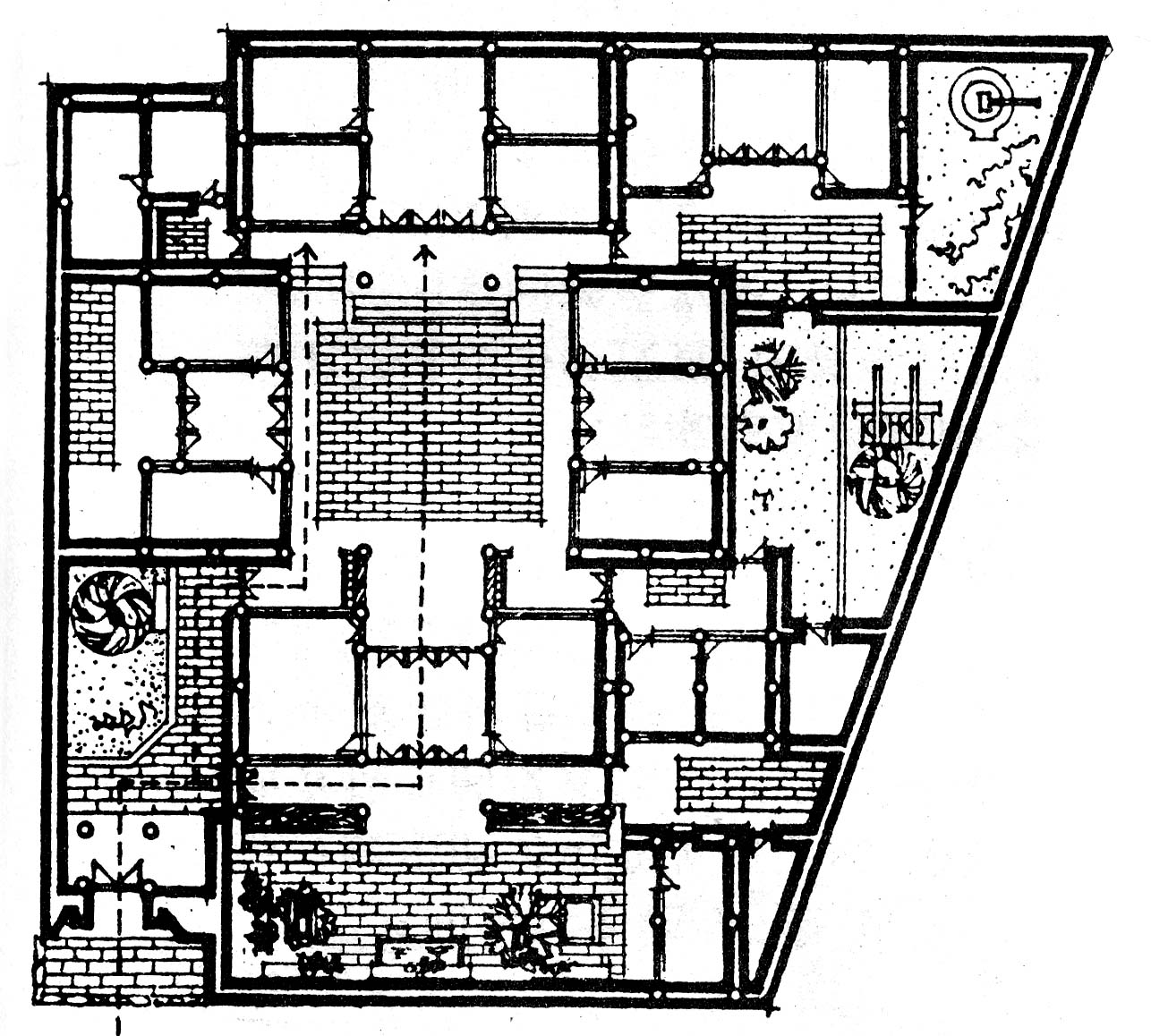

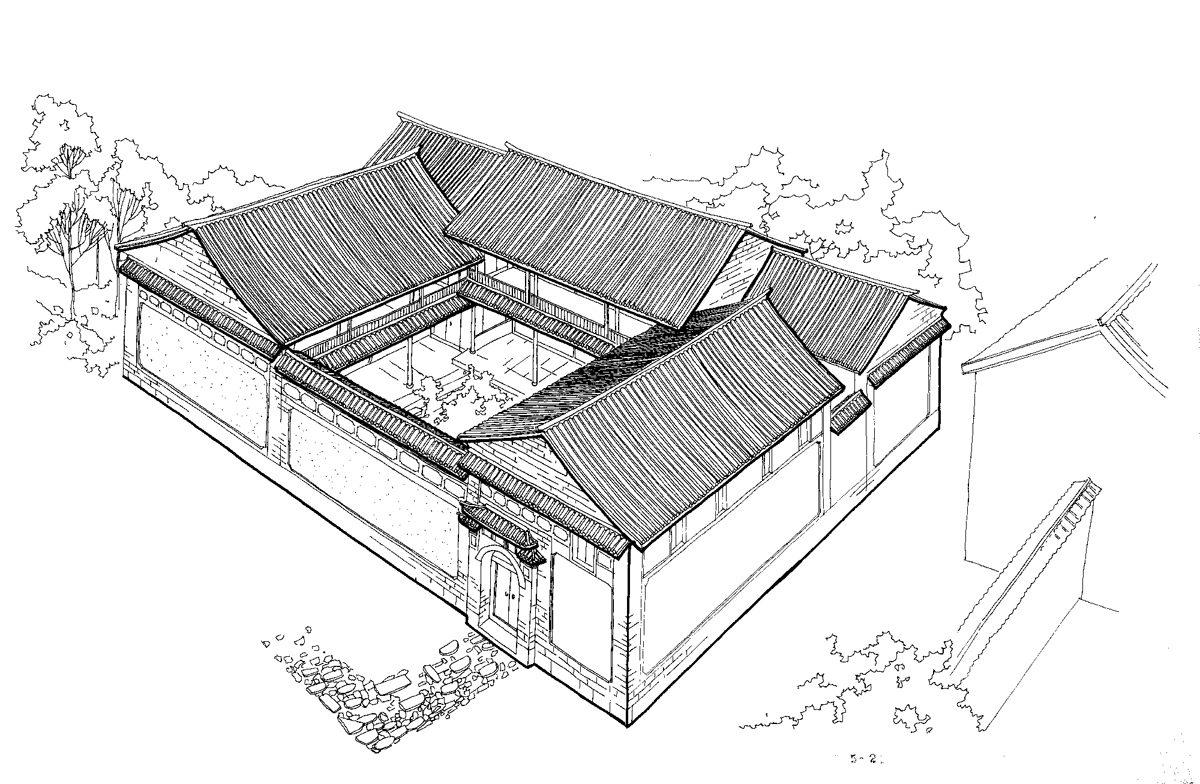

摩梭住居的正房要有一面山墙正对聚落的神山,火塘是要设在靠神山一侧的,火塘后的锅庄石、冉巴拉都设在靠神山一侧的墙根,这样,每天祭锅庄、祭祖先、敬冉巴拉时都是面朝神山的。经堂要背靠神山而建,佛龛同样是设在靠神山一侧的墙上。 我家的祖先是我们村里最大的神。太阳升起的地方是东方,那里有一只狮子,狮子身上骑着一个神。西方的神叫‘多巴喀巴若’,骑着一匹牦牛。南方有一位骑虎的神,北方有一位骑绿色孔雀的神。 新房建成时举行的升火仪式上念诵的经文其中一段 女性意味着定居。男性是摩梭社会里的游离分子,在住居里没有固定的位置,白天在母亲的住居里生活,获取亲情和物质需要的满足,夜晚在阿肖的花房里,享受情感的愉悦。男子只有出家做了喇嘛,才在住居中有固定的居住空间——经堂。显然,摩梭住居是以女性为中心,相比之下,男性和住居的关系要松散得多。 正房相对比较低矮,但却是摩梭住居的心脏。正房也叫祖母房,摩梭人的一生始于正房、终于正房。一般情况下,摩梭人都出生在正房。小孩出生以后,就住在火塘边。等到年满十三岁成年仪式之后,男性离开正房,成为游离分子,夜晚大部分都在“阿肖”的花房里度过。女性暂时离开正房,在花楼上拥有一间花房,在自己的花房里接待“阿肖”,直到怀了孕,到临产前两到三个月的时候,又搬回正房里居住,由妈妈照顾。分娩也是在正房里进行,分娩后在正房里休养,两到三个月之后,再次离开正房,重新回到花房接待“阿肖”。女性不再结交“阿肖”了的时候,再次搬回正房的主室里居住,直到过世。过世之后在正房的主室里洗尸、捆尸,过世之后到火葬之前这一段时间,尸体暂时储存在正房的后室里。