我想您二老对您们两个儿子的信心已经打了折扣,镇上小报的荣誉栏里还从未见到过我们的名字。但是,天啊,那只是因为我们还不懂得如何炫耀自己罢了,那只是因为我们还有太多东西要去学习!我们从未迷失自己。雅克教授、觉得阿尔伯特已经不像从前那样傻傻地孩子气了;我为阿尔伯特终于成为自己的主人而感到高兴。这个可怜的家伙,他的人生不是一帆风顺,但我会不停地鼓励他,因为我相信他的实力。 至于那些说闲话的人,就让他们说去吧!这个我领教过了。他们嚼他们的舌根,我们过我们的生活。这些家伙什么也不会,只知道照他们老爸教他们的样子伏案工作;没办法,他们这些人就是喜欢说长道短。 请别责怪我的态度过于无礼和不敬。我完全可以理解那些嚼舌者,就像我理解老爸相信是上帝赋予了他神圣的职责一样。但我理解不等于我一定要认同老爸的观点! 尽管我很清楚您们不会接受我的这种说法,但我还是要说:是我们深刻的觉悟和对事物敏锐的洞察,让我们走上非常规的道路。在我看来,进入一所综合工科学校拿个建筑师的文凭,比起不愿这样做,要容易得多得多! 必然地,我们的思路会显得缺乏连续性,我们会显得不完整,甚至可能被认为是无能。很自然地,我们被认为是懒散的,因为我们每天没有按时按点的严格意义上的工作,也没有今后四五年的长远的打算。 但我们是初生的牛犊,我们是优良的品种,我们是值得怜爱和鼓励的。甚至可以这样说,我们身上具有査拉图斯特拉所推崇的完美人格的缩影。 在这个时代,一切都陷入混乱。平庸的得到褒奖,新生的力量却遭到怀疑。但我始终相信,不走别人走过的路,才是智慧的行者。 如今可谓麻烦不断。令人悲伤的是,有时候各种不幸的巧合总会接二连三地降临到一个人头上;这也正是您们所担心所焦虑的。但担心有何裨益呢?当一个人不慎折断一条腿,我们所能做的就是赶紧请医生为他接骨。伤口最终还是要靠他自己去愈合。...

「勒·柯布西耶书信集」 Le Corbusier Choix de lettres

今天,我已 结束我幼稚的梦想,比如,完成德国、维也纳或达姆斯塔特某学校的通关考试——太容易了,我要做的是和真理本身交战。尽管,为此我须付出 惨痛代价、遍体鳞伤。我所期望面对的不是今日的安宁,我要面对的是未来,我为未来作准备。也许可以在人群中享受凯旋,也许不会……但我都会活着,真诚地活着,哪怕是在谩骂声中,我也将享受实在的幸福。 当我表达这些的时候,我不是在痴人说梦,那是我内心的力量所发出的声音。 现实,有一天会是残酷的:战斗已经迫近,这是一场残忍的与自己的所爱展开的战斗。必须如此,否则我将无法再满足自己。是的,我是多么希望我的朋友我的同志远离狭隘的自得其乐的生活,燃起他们生命的火焰,焚毁他们曾经的最爱,相信他们的所爱只是曾经的好——并认识到自己的目光是多么短浅,自己的思想是多么狭隘。只有今日或明日的思想才能孵化新的艺术。这思想在逃避,我们必须抓住它。为了能够找到它以便同它正面交锋,需要到一僻静处。巴黎正为渴望 寻求寂静和退省的人提供了这样的蛰居之所。 佩雷兄弟是我的马刺,这些强悍的人时时提醒我,时时督促我:通过他们的作品,通过他们的博学,他们告诉我:“你一无所知。”对罗马文明的研习,使我开始怀疑建筑不是单纯追求形式的和谐,它一定还意味着别的什么……我现在还不得而知。我开始研究机械,还有力学;这些知识我生生啃了一个夏天。多少次我曾自欺欺人;今天,我愤怒地发现关于现代建筑的知识我还有那么多漏洞。 既愤怒,又喜悦。因为我终于发现了问题。我研究材料力学;很艰涩,但很美,其中的数学,如此逻辑清晰,如此完美!马涅教授还开设...

于是,我选择在今晚好好回顾并整 理一下我的经历,追问一下其中的缘由:“为何”,“如何”。问题将涉及我周遭的一切,涉及自然,涉及大师的杰作,涉及文学音乐和造型,总之,涉及一切崇高的神圣的触及美的事物。 我获得了自由,也就意味着我获得了我字母表中的a。艾普·拉特尼尔先生首先教我明白自己的无知,我不懂得什么是神圣,什么是伟大,我不懂得这些抽象的概念。但同时,他唤起了我对艺术的渴望,激发了我一种积极的批判意识;我认为,这种渴望和这种意识对我这个年纪的年轻人来说是非常有益的。这便是我老师的不可替代之处,他会把你掏空而不是填满。如果我们不能感觉到我们都是同样的人,站在同样的起点,面临同样的问题,忍受着同样的痛苦;那么,当我们面对一项看上去超出常人可能的任务时,便会望而却步。 应当每天记录下我们所思所想以及我们感受的种种印象,无论那是强烈的刺激,还是隐约的暗示;我们都希望把它变成垂在我们生命之树枝头的一颗新鲜的果实, 蕴含在我们灵魂之花花蕊里的一滴晨露。以哲学的思辨来反省并调整我们的思想是有益的。这是一种体操般的运动,不过人们通常把它看作是无用的、无益的,甚至是有害的。但这是人之所以称之为人的惟一理由!

奥古斯特·佩雷先生︱建筑师︱学府路9号︱本市︱1908年4月15日,于巴黎 尊敬的先生: 上周三与您的会晤令我印象深刻,我愿完全听从您的吩咐,并不再寻找其他机会。如能得到您的允许,在您的事务所工作,对我来说将是一件非常幸运的事情,我将遵从您的指示。 我可以完成诸如求透视、加阴影、上水彩还有为建筑作装饰的工作。 鉴于近三年曾有建筑具体实施的实践经验,我还可以下工地,制定执行计划,草拟合同,并完成建筑的初步概算。 至于报酬,您可以在15天的试用期结束后再予以考虑。 需要补充说明的是,如果以上条件您还满意,我希望每天只工作5小时。 尊敬的先生,我向您致以我最崇高的敬意!...

信中您一方面对我说,在投入实践之前,最好先进行一到两年的理论学习;在同一封信的另外一段中,您又说,投入到实践中去吧,如果你还有时间的话,就选择一所高等综合工科学校去学习理论知识。 目前对于我来说,情况是这样的:只接受纯粹的艺术教育,我所构建的知识大厦实际上是一幢空中楼阁,因为,我头脑中还没有任何技术的概念。这令我举步维艰,每当我构想,就会变得沮丧,因为,对于将来它如何实现,我一无所知。我比任何时候都更畏首畏尾,不敢做任何大胆的尝试,不敢哪怕只是稍稍放纵一下自己的想像。情况越来越糟。另一方面, 如果我进入一个设计大型建筑的事务所,那我亦不能有所长进。因为,所有的建造和技术问题对我来说,仍然是纸上谈兵。好比:我见到了瓦格纳在斯坦霍夫的穹顶、普拉特的摩天轮,但我未能好好地观察它们。因为我对它们的建造方式根本一无所知,所以这些问题也丝毫不能引发我的好奇心。我看到那些钢,看到那些巨大的辐条,但它们令我觉得无趣,因为它们于我是完全陌生的;它们的构造不能提起我的兴趣,因为我压根儿什么也不明白。 在目前这种情况下,进入大型事务所学习将有何裨益呢? 如果只是计算些柱网和方材,那我就无虑了。但是,为了创造出一种新的艺术,需要计算拱,需要计算大跨度,需要计算惊人的悬挑,总之, 一切我们保守的前辈未曾尝试过的东西。因为您知道的,我的野心远不止于盖几栋小别墅和小住宅。 另外,我需要自食其力。但在不工作的情况下,目前的积蓄仍然可以维持一年半到两年的时间。所以,如果您认为两到三个学期的技术课程对我有益,那请您务必要明确地告诉我,我将调整我自己的意愿。但就像您说的,四五年后,我将再没有任何兴趣进入德国高等综合技术学校学习了。 上学有个合适的年龄,20岁还可以,25岁就太晚了。...

1908年2月26日,于奥地利,维也纳 评论奥托·瓦格纳 Otto Wagner(1841-1918) 一路上,我们不停地搜寻着这座城市的线索。不时,在普遍的水泥的灰色背景下,偶尔可以发现几栋新近落成的色彩较为明亮的现代建筑。 有瓦格纳的邮政储蓄所,戴宁格兄弟市的商学院,还有瓦格纳在斯坦霍夫的教堂及其附属建筑,间或还有几座不知名的建筑师设计的出租房屋。 这些建筑都是用水泥和白铁建造的,经费的投入主要在于大理石的饰面, 饰面板用螺栓固定在主体结构上,就像在装甲舰的船体或甲板上固定钢板...

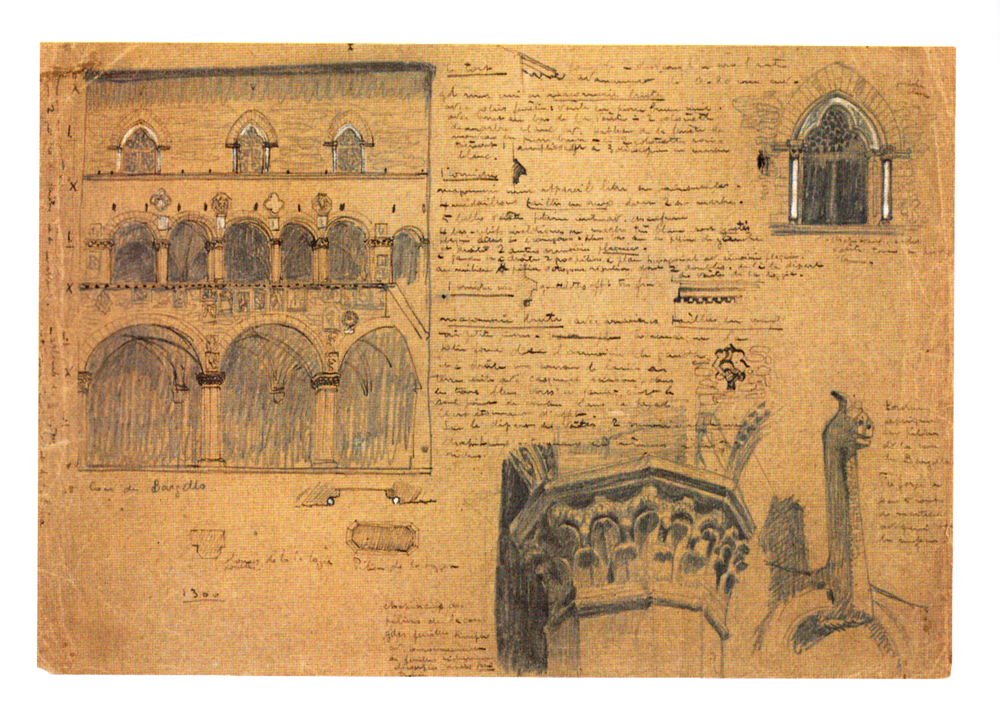

1907年9月14日,星期天,于佛罗伦萨 亲爱的父亲、母亲: 长信悉表儿子近况,儿亦时时盼望得到您二老安康的消息。非常感谢 老爸精美的明信片;老妈一定还是闲不住,把我们小小神圣的家收拾得干干净净。您们将收到我的明信片,那是我周二晚抵达佛罗伦萨时投寄的。 在那儿我与佩兰重逢,我们都为发现了一方新天地而欣喜若狂。 我们一 路同游,周三来到乌菲齐美术馆(Uffizi Gallery),亲见了波蒂切利、拉斐尔的和维罗齐奥等人精美绝伦的大作,还有很多很多大师的作品,数不胜数,那里还陈列着许多古董。周四参观了佛罗伦萨主教堂,建筑上布满了乔托和加迪的壁画,太美了。同日还参观了巴杰罗美术馆(Bargello)一座15世纪遗留...