- 勒·柯布西耶 Le Corbusier

- 1960 年6月4日于巴黎

在过去的几年中,我踏遍世界各地,四处讲演。在这个过程中,我清楚地意识到气候、种族、文化是多么不同,当然还有各地的人们,他们彼此之间的差异性简直就可以用天壤之别来形容。停下来想想这点吧:男人,和女人一样,都有一个脑袋、一双眼睛、一个鼻子、一张嘴和两只耳朵等等。他们成万上亿地散布在整个地球上。如果有两个男人或者两个女人长得完全一模一样,人们将大吃一惊,甚至要把他们放到马戏团里去展览!

我们的问题是这个:人类生活在地球上,为何?如何?会有别人来回答这些问题。我的任务,我的研究,是要试着把今日的人类从灾难中解救出来,要让他们生活在快乐中,每天都能感到愉悦,要让他们生活在和谐中。这主要就是要在人类和他们的环境之间创建或者是重建和谐。一个生机勃勃的生命体(人类)和自然(环境),自然就像是一个巨大的容器,包含了太阳、月亮、星辰、未知的宇宙、波、圆圆的地球和它在黄道上倾斜的公转轴创造出的春夏秋冬、身体的温度、血液的循环、神经系统、呼吸系统、消化系统、白昼、黑夜、地球自转一周的 24 小时和它那无法平抚却又多样有益的交替,等等。

一个机器的时代已经狡猾地、偷偷地在我们的眼皮底下建立了自己的一席之地,而我们甚至都还没注意到它。它让我们一下子陷了进去,并把我们立于一种充满争议的境地之中。无论是个人的身体健康,还是经济的、社会的、宗教的转变中,都出现了混乱无序的信号。一个机器时代已经拉开了帷幕。一些人并没有注意到它,另一些人则臣服于它。

但是去年的落雪到哪儿去了?在今日的事业中,罗马对我们来说又有什么不同?建筑七灯(the seven orders of architecture)对我们来说意味着什么?沿着我们的职业生涯一路走来的称谓,奖章和里程碑又是些什么东西呢?

在我们的活动中循环着金银财宝,不过同时还有种种荣誉,骄傲和虚荣。

地球是圆的,有着连续的表面。核力量扰乱了先前的战略部署。飞机载人已经实实在在有20 年的历史了。人们手提公文包,登上飞机;10个小时,20个小时以后,他们就能到达地球的另一端。当他们一抵达目的地,就要立刻去会见那位等候多时的重要人物,那人不仅见多识广,而且可以共同商榷一些问题,真正有决定权。这里始终弥漫着一股咄咄逼人的气氛,与之相伴的是一种竞争的精神,一种挑战的精神,一种胜利的精神,我们要决定是选择一场核战争,还是选择思想、科技、贸易的角逐。

但是今天,我们意识到了这个问题:人们以一种非常差的状态占领着地球,几乎都可以说是没有占领。忽然出现了怪兽,它们正是那些迅速扩张的城市,这些城市是我们聚集过程中所形成的癌症。谁主掌着权力,谁关心这个问题,谁又能看得明白?目前为止还没有一个可以接受的方法;也没有什么受过专门教育的专家。当代的问题太过庞大,彼此之间相互依托,有些部分还相互重叠,它们之间形成了如此完整的一个整体,以至于想要单独去分析和解决它们根本就是不可能的;解决的方法其实也是相互依托的,它们紧密联系在一起,无法分开……

电力早已在每家每户得到了普及,人们已将其融入了自己的生活之中。到目前为止,已经发生了不少奇迹和奇观。接着电子技术诞生,也就是说,出现了让机器人学习并建立文档、准备讨论会、提出各项解决措施的可能性。人们用电子技术来制作电影,进行有声录制,发明了电视和无线电,等等。电子技术将给我们装配上一个全新的大脑,有着不可比拟的能力,将帮助那些肩负重任的人更加深入现实,允许他们解释自己的解决方法,不知疲倦地重复自己的论证,还有他们对行动起来的呼吁,他们的种种提议,他们的解决方法,今天,明天,一个月,一年,无论是近在祖国,还是远在他乡。这又是一项让我们有切身体会

的事件!我在 1929 年举办的南美系列讲座,常常会遇到一些很不一样的听众,如今,30年后,又在第一版后进行了再次印刷。这些讲座关注的是人与人的环境。它们提出了在工程师和建筑师的工作中同样都会面临到的问题。它们已经——我可以非常谦虚地说——开启了门和窗户。这些讲座都配有草图,都是在公众的眼前即兴画出来的。它们让作者能把自己看得更加明白,能返璞归真,把自己的职责限制在提问题的范围内,同时给予这些问题最自然的解答。一张草图,举例来说,展示应当如何坐在一栋房子里面;另一张告诉我们如何在一个场地之上布置一座城市;还有一张比较了一艘远洋轮船、一栋现代的公共建筑和一座现代的商务摩天楼[公共建筑指的是 1927 年我们为日内瓦国际联盟(the League of Nations)总部设计的方案;摩天楼,后来被称作为“笛卡儿式”(Cartesian),成了1947年建于纽约的联合国秘书处];最后是一张表现建筑作为声学研究成果的草图,已为古斯塔夫·莱昂(Gustave Lyon)所论证。

这次《精确性》的重新印刷[官方的说法是“莱纳&唐特印刷,沙特尔,12-8-1930″(The Laine and Tantet Printers,Chartres,12-8-1930)]采用了胶印法再造原书,逐页复制;没有变更一词一句,连标点符号都

保持原样。

在布宜诺斯艾利斯的第一场讲座的题目是《将自己完全从学院派的思维方式中解放出来》(1929年10月3日)。“所谓学院派信心的宣扬无异于一场虚妄;它是我们这个时代的危险……”今天罗马的信徒在报刊上宣称他们是建筑业的精英,在经历了缓慢和明智的发展后,他们的决定已经完全受最为现代的思想的左右。他们甚至还友好到提及了你们的忠仆,在其笔下被定义为一名“个人主义者”。

要说到柯布西耶的影响,那,十分明显,是根本性的。对法国来说比较特殊,也许在于他城市规划理论方面的影响力而不是他建筑中纯粹美学部分的。但是今天似乎有这样一种趋势,就是要避免他作品中或多或少带有的巴洛克特点,以重返更为平衡的设计。这种趋势对我来说相当合理:如果说追随这位伟大理论家的想法是件好事的话,那么去模仿被这样一种强烈的-—如果可以这么说的话——个人主义的品格所标记的建筑物将无疑是相当危险的……

这就是茨尔夫斯先生(Mr.Zehrfuss)的看法,他还以此警示他的建筑师同僚们。

这种“信息”的价值也就是他提笔写字所花费的那点力气了。

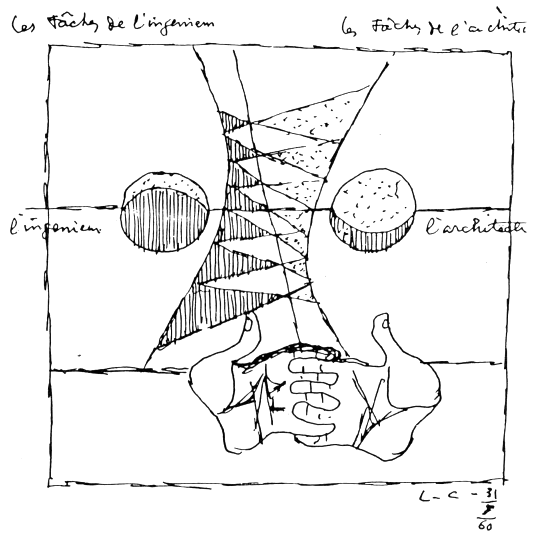

我用一张画给“建造者”的图画作为本序的结尾。从今开始,一个新的阶段将在两种职业间建立起永恒的、情同手足的和均衡的联系,这两种职业注定就是要去武装机器时代,引领它走向彻底、全新的辉煌。这两种职业便是工程师和建筑师。前者突飞猛进,后者依然沉睡不醒。它们两个是竞争的对手。“建造者”的职责把两者联系到了一起,从水坝、工厂、办公室、住宅、公共建筑一路走到大教堂,一路走到。在图画的底部我们能看见这种联合的标志:两只手指交错的手掌,两只水平放置的手,两只同一高度的手。

[…] 前 言(法文版第二次印刷) […]