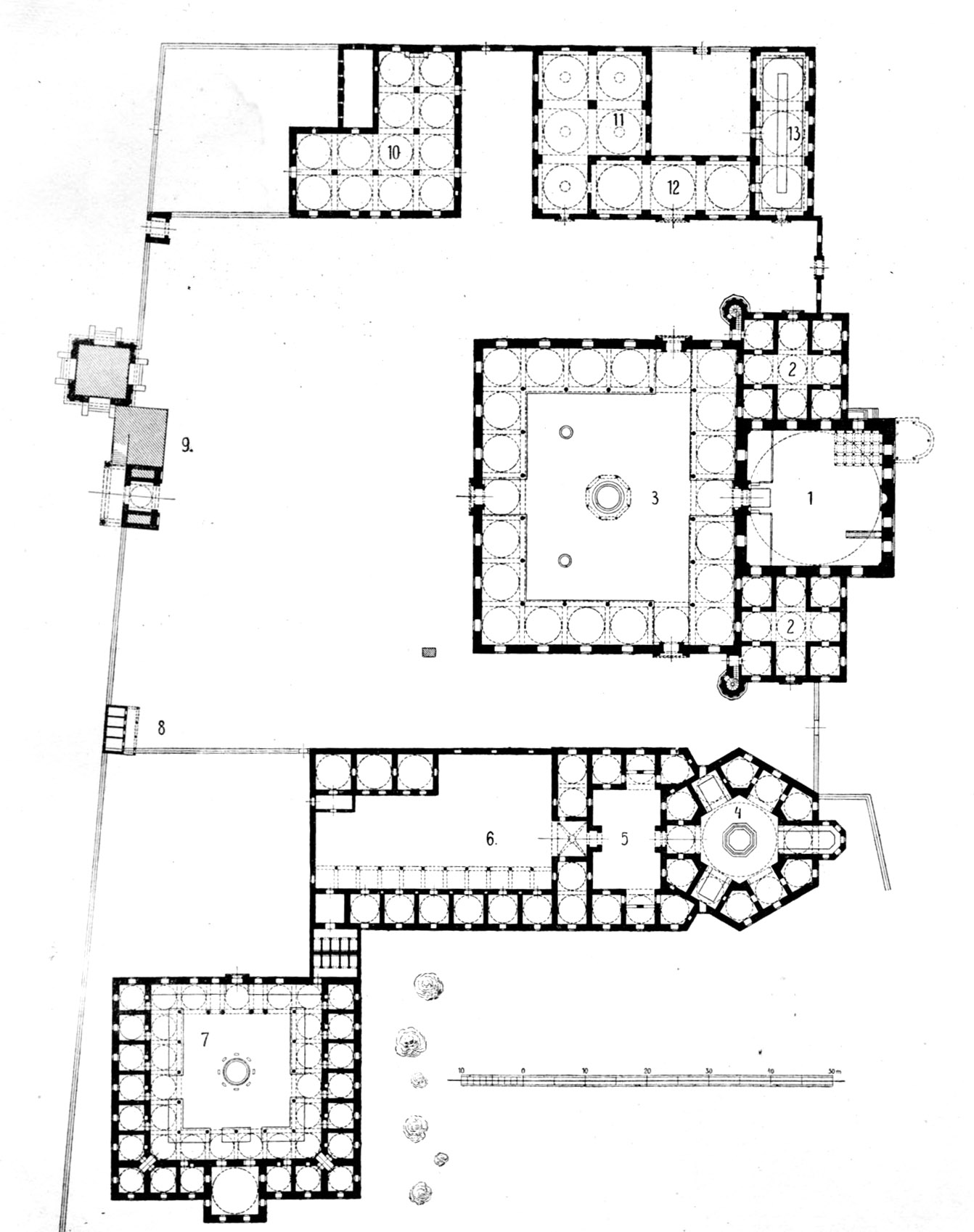

伊斯坦布尔往西,行驶235 公里,便到了埃迪尔内。在埃迪尔内的西北郊区,贝亚齐德二世库利耶,与老城隔河相望。1484年春,苏丹贝亚齐德二世,在前往巴尔干半岛途中,下令建造该库利耶。

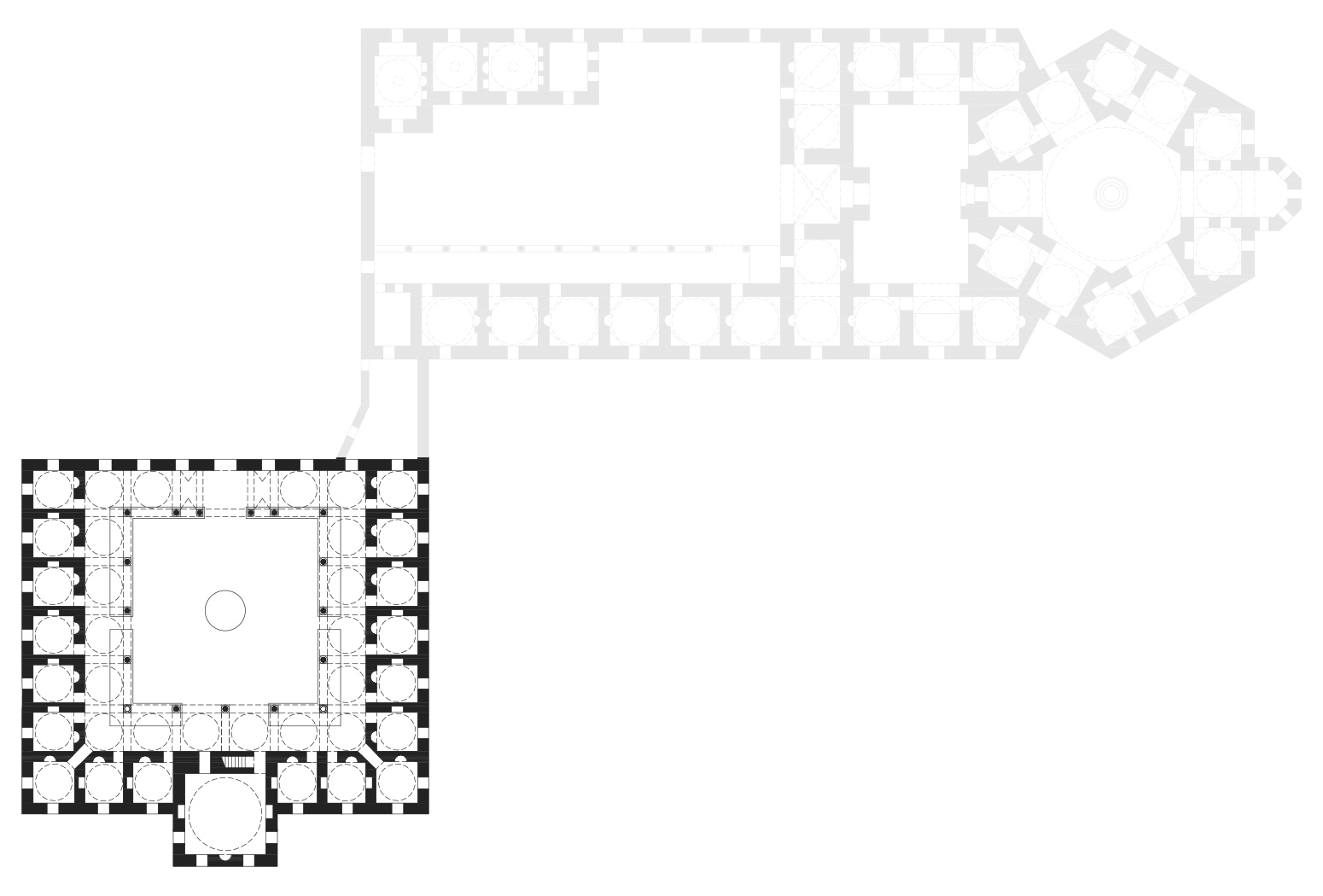

库利耶(külliye),土耳其语意为“建筑群”,它是奥斯曼帝国一种重要城市与社会制度。库利耶可以看成一座微型城市综合体,通过宗教慈善基金会运作:苏丹、后妃、大臣把土地、商铺等资产捐给基金会,收益永久用于资助公共设施。

库利耶首先面向有能力回馈社会的人,比如学生、旅客、病人,而非纯粹济贫。这决定了库利耶必须同时具备宗教礼拜、教育、医疗、食宿、驿站等复合功能。

01

入口,一个基本单元,石灰石砌体,灰色铅皮圆顶。整个建筑群,从清真寺到宿舍,这是唯一的建筑形式语言。不同建筑之间,只有尺寸上区别。

为何一个如此简单的图示,就能支撑起一个帝国的建筑野心?

建筑到底需要多少形式语言?

02

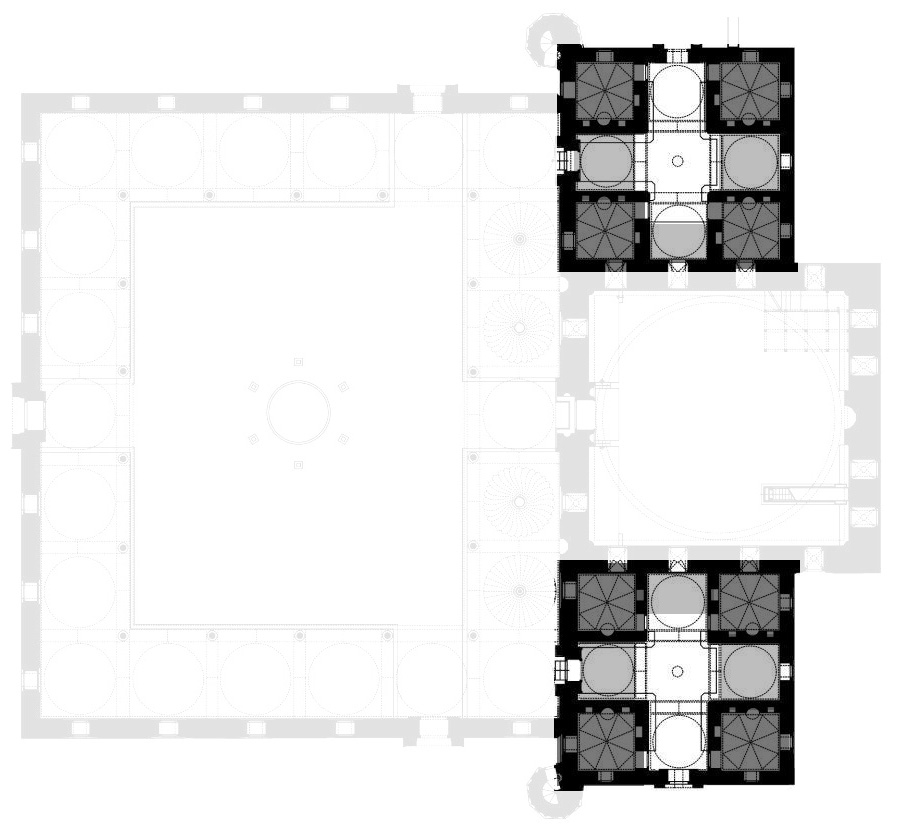

两个塔班(Tabhane),附属于清真寺的旅舍,为旅行者提供免费临时住宿。贝亚齐德二世本人具有神秘主义倾向,这些塔班可能是为苦行僧和神秘主义者提供的临时居所。

一明两暗,通过最小的差异,形成空间的区分。一明两暗 × 一明两暗 = 九宫格,一格 5米 × 5米。九个单元形成了三个层次的空间:2+3+4=9

- 入口与中庭,2个单元;

- 开放的台地,3个单元;

- 私密的房间,4个单元。

这种类型与中国的合院住宅同构。不同的是,土耳其人的地面和台地要铺上地毯;而中国人的堂屋,是允许长青苔的。

03

塔班的三个台地,兼具空间划分与防潮的功能。抬升部分的侧墙下方,是一排低矮的小鞋龛,伸手可及,不占通道。更重要的是,它让脱鞋这个行为变得有仪式感。

壁龛,因放鞋这一需求而存在。放鞋,因壁龛的存在而变得神圣。

建筑中最具神圣意义的内容,常常是通过细小的但却颇有意味的日常功能形式来实现。穿过一道门、打开一扇窗、登上阶梯或走上高台……建筑的存在,一方面它限制这些的动作,另一方面却加强了这些动作的意义。

04

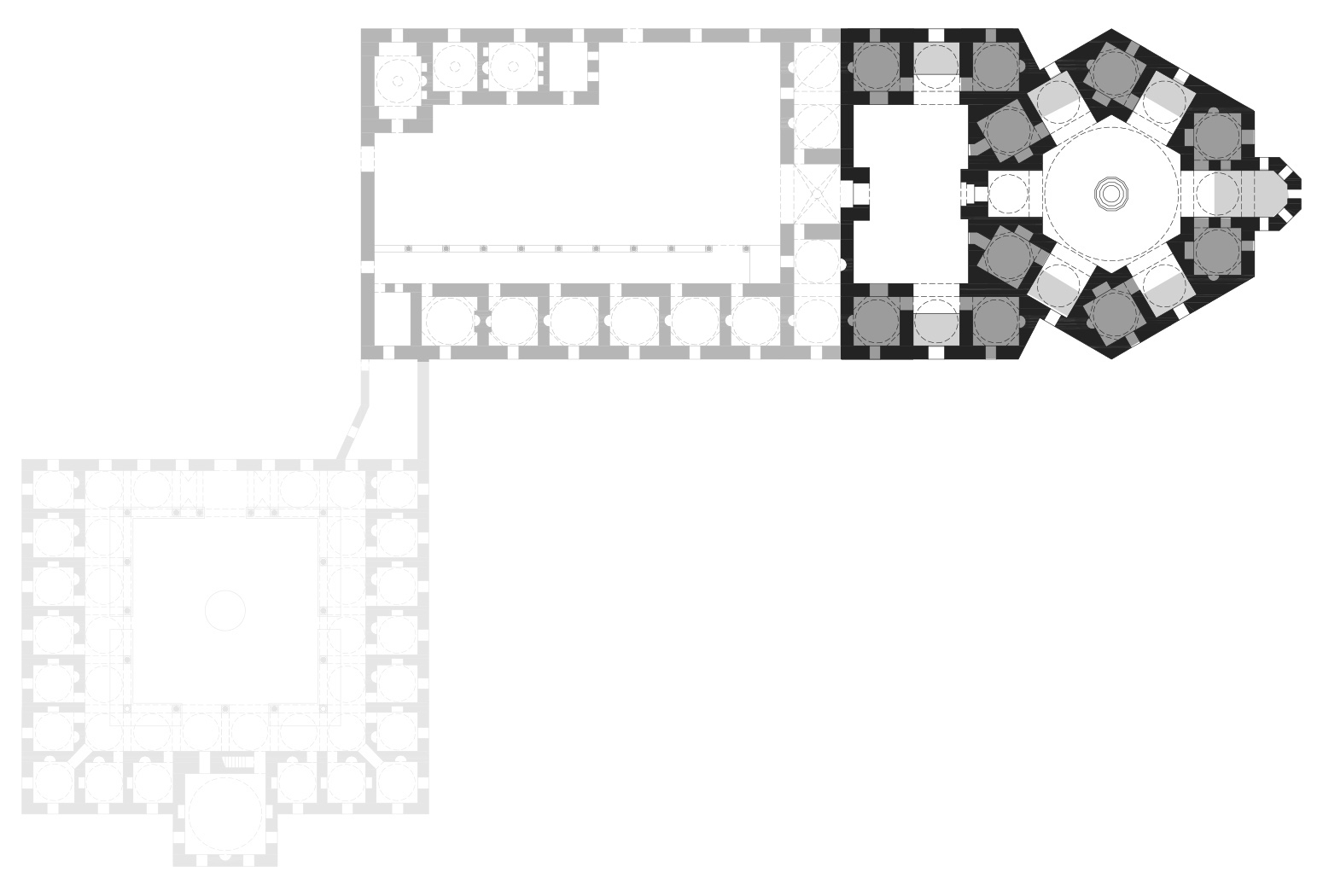

进入疗愈中心前院的门洞,高度不到2m,偏离了中轴线。正对着门洞的,是一面没有装饰的石灰石墙面。

斜向的小路,导向了一个巨大的凹入的洞口,高度约6m。继续通往里面的,是一个2.5m左右的小门洞。透过门洞,可以望见一小片光亮的地面,再往里是一个幽暗的洞口。

我们习惯于夸大二元对立的差别,比如斜与正、对称与不对称。但是,决定空间品质往往是一些细微的、容易被忽视差别,比如2个与3个的区别、2.0 m 与2.5 m 的区别。

05

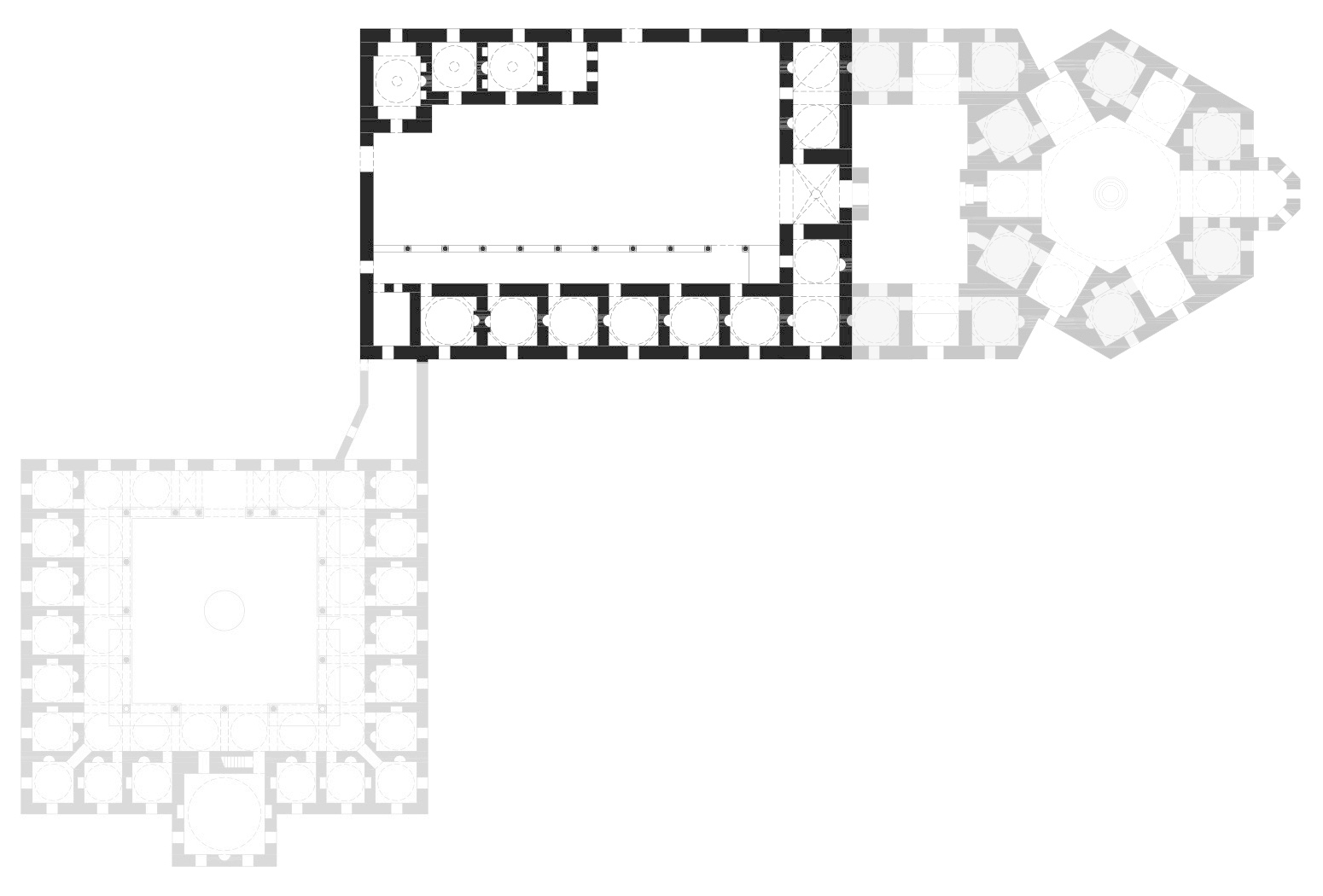

穿过第二个门洞,是一个小一点的院子,但阳光充足。两侧的药房,和塔班一样,是“一明两暗”的构成。此刻,隔着门洞,可以听到水声,但喷泉还隐匿在阴影当中。

躲在阴影里的水声,更加清脆。

再往里走,就到了疗愈所,五个开放的台地,连接着六个私密的诊室。整个空间是温润的白色。六边形的白色石灰石墙体,经过突厥拱,变成了圆形的穹顶。突厥拱如斗拱一样细密,没有任何涂饰,只投下了一层又一层的阴影。

阴影是最灵动的装饰。

06

医学院是一个简单的方形廊院。廊子几乎和房间等宽,像是一圈封闭的房间包围着一圈开放的房间。廊子的地面,有一半被抬高40公分,和室内的窗台一样高,像矮墙,像柱子的基础,像一圈坐凳……也许它什么都不是,它就是它自己。

一米厚的墙体,不仅容纳了壁炉、壁龛,也让窗户成为了一个小房间。更神奇的是,角部房间居然能直接45°斜向开出一个门洞。这一切,都发生在一米厚的墙体内部。

厚度,不仅仅是结构冗余的产物。放弃厚度,是现代建筑的一大损失。