“圣索菲亚大教堂,并不构成君士坦丁堡的心脏。”柯布西耶在他的书信中写道。

确实,在土耳其这片土地上,奥斯曼的建筑并不依附于拜占庭的建筑,它可以另起一页。

没有中心的城市

那一天,下午五点,在埃于普墓地,整个金角湾尽收眼底,算不上美。《明日之城市》里“安详且愉快”的天际线,已不复存在。勒·柯布西耶在《明日之城市》中,把伊斯坦布尔列为理想城市的典范:细节上统一,整体上纷乱。现今,细节上的统一已经丧失,整体上依然纷乱。可是,每个城市都纷乱,纷乱如何成为一个城市的特质?

图源:《明日之城市》

那一天,天快黑了,在泽伊雷克清真寺,透过台地的玻璃护栏,望见了对面的建筑群。查了一下地图,是苏莱曼清真寺。石材在黑色树影的映衬下,格外光亮。大穹顶,带着它侍卫般的宣礼塔,成为了小山丘的中心。

在伊斯坦布尔,这样的大清真寺,历任苏丹留下了几十座。它们大部分以苏丹的名字命名,这种头晕的命名方式,不亚于有机物的命名。苏莱曼尼耶清真寺、塞利米耶清真寺……想要分清楚它们,并不容易。清真寺的密集度,加上高低起伏的地貌,造就了迷宫般的城市景观:你可以在一座清真寺,望见另一座清真寺,却分不清对面到底是哪座清真寺。

是的,迷宫!这才是这个城市真正的特质。你可以从一个中心,望见另一个中心。因此,这是一个没有中心的城市。

一道虚构的门,一个不在场的场所

那一天,下午四点半,在三阳台清真寺,第一次见到教徒们的礼拜仪式。他们对空间的使用方式,让人感到惊奇。与佛寺里拜佛的情景截然不同,他们没有跪拜的对象,也没有固定的点位,只有跪拜的方向。

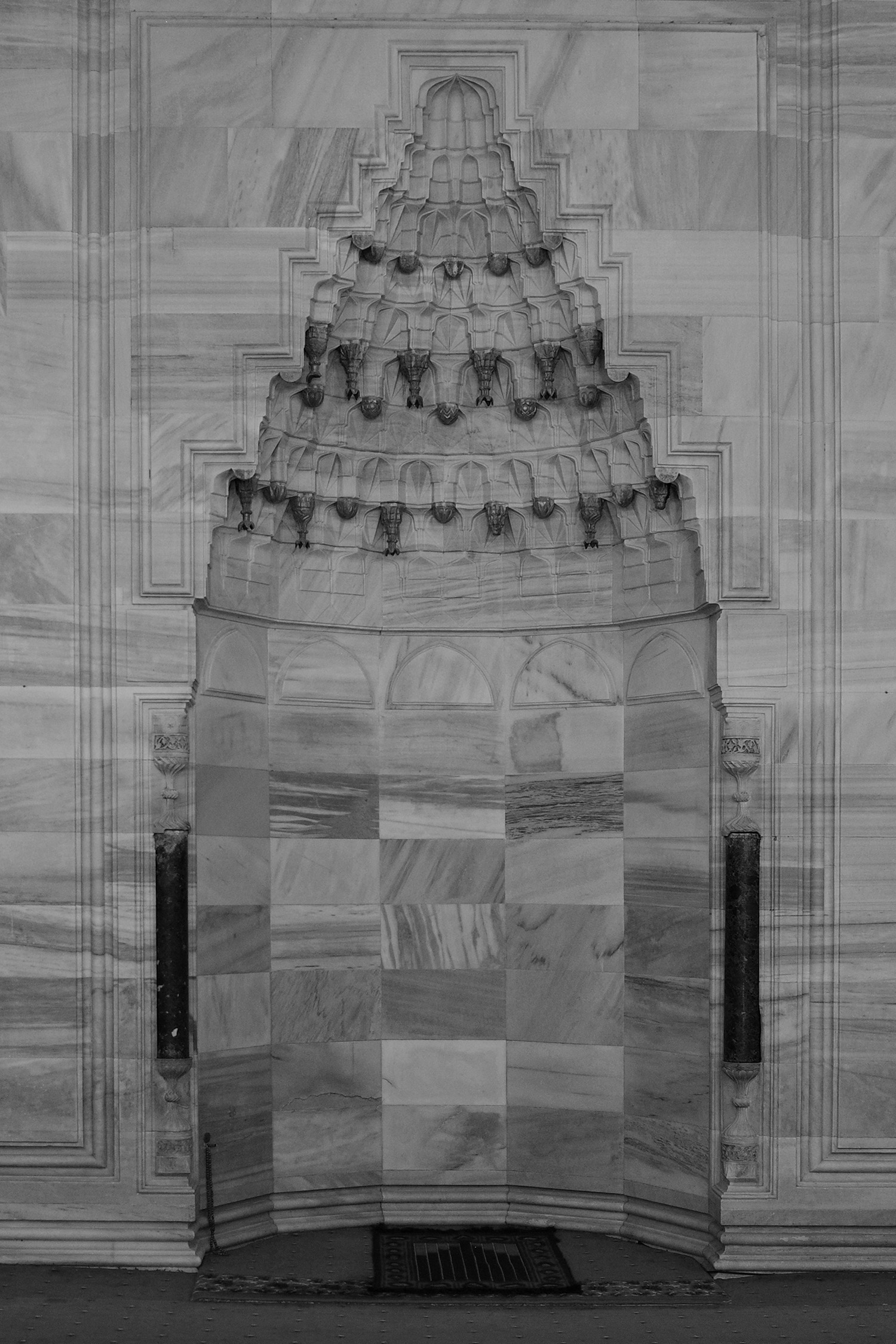

每一个清真寺最里面,是一个凹入的小空间。像一个壁龛,但不供奉任何东西。这个小空间也不是他们跪拜的对象。其实,这个名为米哈拉布(Mihrab)的凹室,是一道虚构的门。它的形式也与入口门洞一样,上面是钟乳石一样的叠涩拱。

门,重要的不是它本身,而是它要通往的地方。通往哪里?通向麦加的克尔白,一个几千公里之外的地方。这让人想起王澍对长安城皇宫的描述:城市中心的一个空虚。

意指过程的不及物性,也就是各语言成分在能指层面的等价性。它们都服从一个原则:最小区别的原则……长安模式在类型学上的价值必须重估,在这种语言里,只有各种行动类,而无那些特定的事情,这种语言大大简化了语法。受罗兰·巴尔特的启发,我们也可认为长安城没有中心,它的确有一个占据城市约1/4面积的皇宫,但很少有人可以真正进去,对普通市民来说,它是城市中心的一个空虚:一个不在场的场所,可以寄托无尽的想象。

王澍《虚构城市》

一道虚构的门,通往一个不在场的场所。这种巧妙的设定,消解了跪拜具体对象的可能。或者说,一切都成为了可跪拜的对象,墙面、柱子、窗户……甚至虚空。只要跪拜对象能与自己的身体形成方位关系。这种“不及物”的跪拜,是对建筑空间的解放,每一个人都能自由地找到自己的位置。

网格

在城市层面,“指向缺席”的逻辑,使城市摆脱了以实体为中心的模式,转而以方向性和身体经验组织空间。

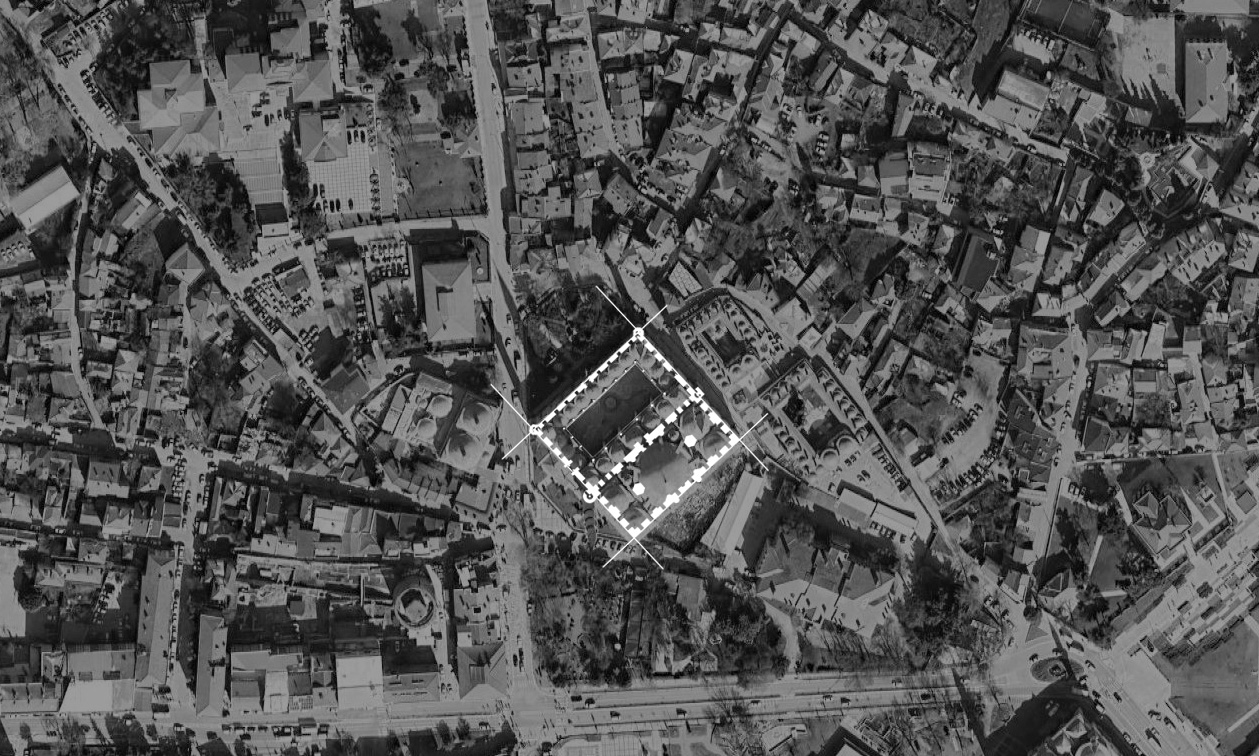

朝向麦加的克尔白,这是所有清真寺唯一的控制线。这种超越城市尺度的控制,等同于没有控制。它更像提供一个坐标原点,让均质的网格蔓延开来。这个网格无视地形,无视现存,凌驾于城市现实之上。城市设计惯常要面对的具体问题:大与小,远与近,看与被看……统统不复存在。

清真寺的网格控制线,在踏出院子门洞的那一刻,戛然而止。周边的建筑和街道,不需要去“附和”它。清真寺带着它周边的汉屋,就像一个个方形的印章,盖在了拥挤的城市里。

这种看似粗暴的落地方式,消解了这个庞然大物的中心性。很难回想起,那些清真寺所谓的“立面”是什么样子。你无法近距离看到它们的全貌,它们的形象只存在于黄昏时的天际线中。

那一天,晚上八点,回到三阳台清真寺取车。从东北方向的门洞进入,停留片刻,从西南方向的门洞离开。建筑的中轴线上还有另一个门洞,但它并不构成建筑的主入口。

大部分清真寺的院子或者围墙,都有三个通往外部的门洞。尽管有一个在中轴线上,但它们没有主次之分,或者说主次不是由清真寺本身决定,而是由临近的城市空间决定。这些“等价”的入口,大部分都通往了狭小的街巷里,成为了”城市本身的揭示之物“。

网格就是一种等价性的场所分布,就是经常被我们所遗忘的城市本身的揭示之物:没有为特定事情提供特殊场所的框架。如果为特定的事情提供特殊的场所就是以往城市建筑的基本含义,那么,网格只与类型有关,与一种反建筑,甚至是建筑消失的城市有关。

王澍《虚构城市》

有顶的院子

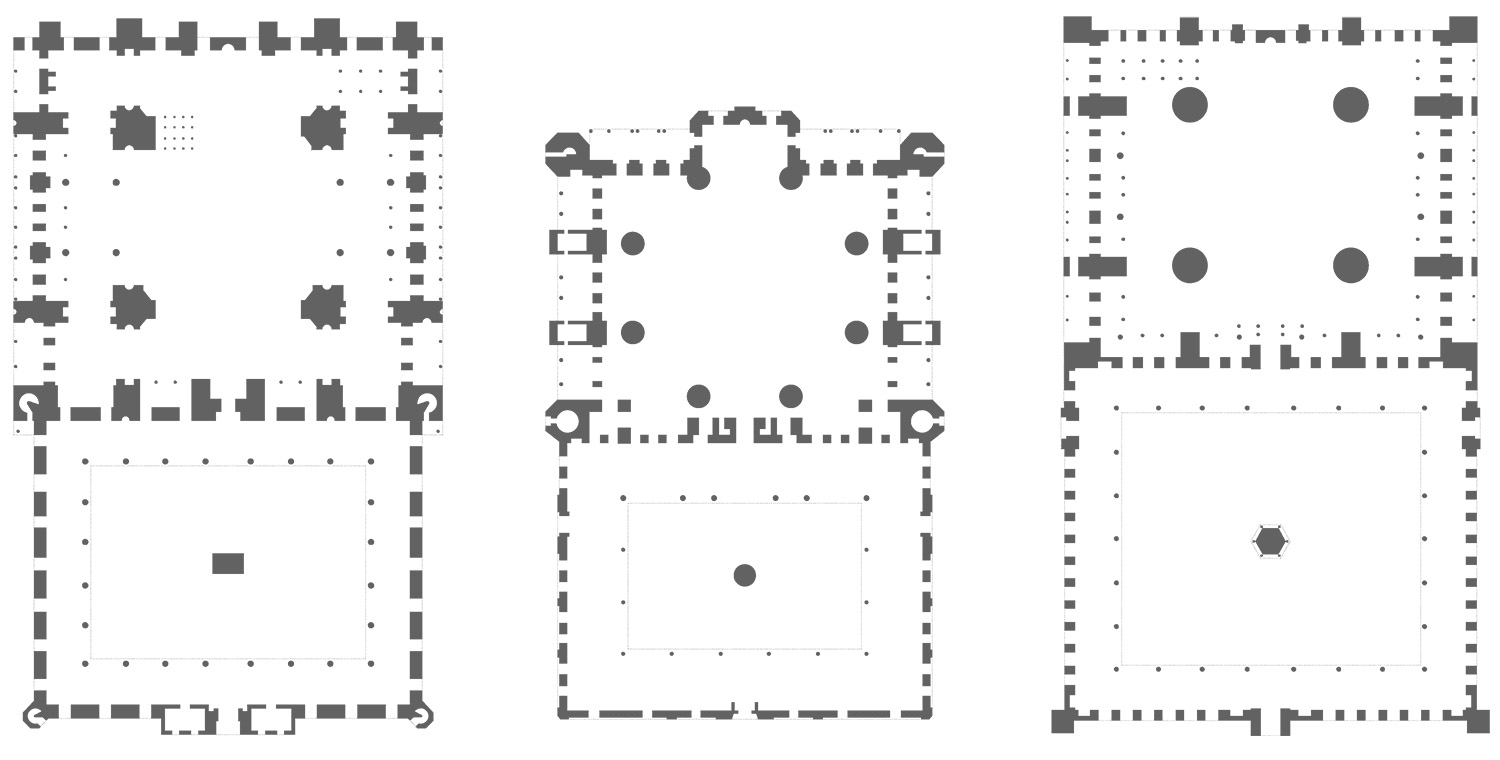

院子和大穹顶,成为了后期清真寺的标配,两者几乎等大。三面都开门洞的院子,成为了拥挤城市里的”四方街“,消解了建筑的正面。大穹顶的底座,是一圈多层的复合墙体,内外都是柱廊,柱廊是人的尺度。厚重的墙体消失在了阴影中。

从左至右:

苏莱曼尼耶清真寺(Süleymaniye Camii)

苏丹艾哈迈德清真寺(Sultanahmet Camii)

塞利米耶清真寺(Selimiye Camii)

那一天,晚上九点,穿过一片破败拥挤的老房子,终于到了苏莱曼清真寺。白天光亮的穹顶,此刻暗了下来。这个夜间的穹顶,柯布所说的”最有诗意的建筑构成“,比室外那个院子,更像一个院子。

星光闪烁的天花板,一圈圈地在祈祷者头上展开。这就像一块由千百盏摇曳的小油灯织成的让人安宁的纱幔,而圣殿方方正正的四面墙壁,则好像退到了很远的地方。众人祈祷的声音,穿过密林般悬吊下来的灯线,直达穹隆深处,并在那里消失。这层虚浮的光组成的天花板,悬在离簟子三米高的地方,再往上,则是一轮轮漫开的巨大的阴暗空间,这是我知道的最有诗意的建筑构成。

勒·柯布西耶《东方游记》

那一天,晚上十点,我离开了伊斯坦布尔,没有参观圣索菲亚大教堂。脑海中只剩下两座清真寺:一座拥有无限延展的网格,它属于大地;另一座拥有望不到边际的圆形穹顶,它属于天空。