伊斯坦布尔往西,是成片的向日葵田地。向日葵分批播种,呈现出不同的色块,中间零星散布着一些大树。行驶235 公里,便到了埃迪尔内(Edirne)。它也是柯布西耶东方之旅到达土耳其的第一站。

阿德里安堡(Adrianople)是埃迪尔内的旧称。125年,罗马皇帝哈德良重建此城,作为巴尔干半岛的军事枢纽,扼守从君士坦丁堡到中欧的通道。1365年,苏丹穆拉德一世占领阿德里安堡,将其设为奥斯曼帝国首都,更名为埃迪尔内。

下高速,警察询问来由后放行。再往前几公里,便是希腊。老城的格局得到了保留,几座古老的桥梁,依然是从西侧进入城区的重要通道。柯布西耶游记里描述的场景还在,三座不同大小的清真寺占据了城市天际线的视觉核心。

往里走几百米就到城市的中心了,广场上竖立着建筑师米马尔·希南(Mimar Sinan)的塑像。站在希南的塑像前,只要转动视线,就能读完奥斯曼近200年的建筑史。三座清真寺——老清真寺、三阳台清真寺、塞利米耶清真寺——几乎像一条“时间轴”,把奥斯曼建筑的演进,钉在了同一片天际线上。

老清真寺 Eski Cami,1403-1414

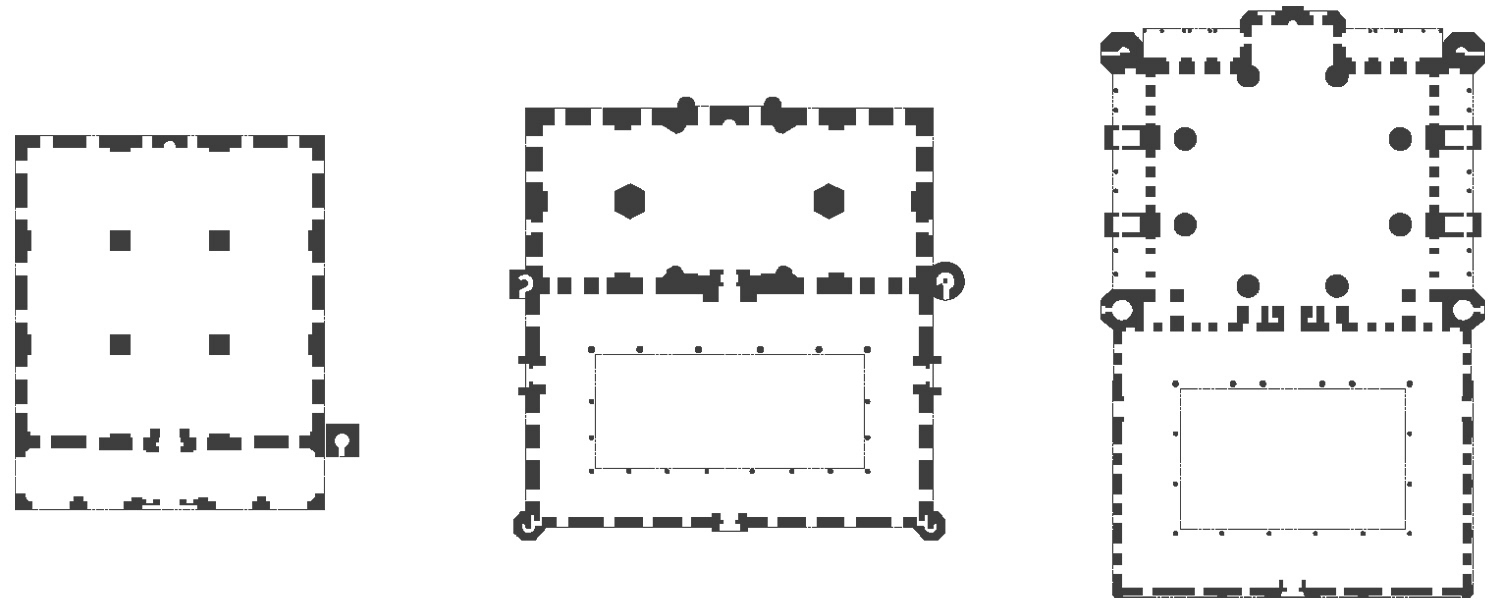

九宫格平面,四个3m宽的巨大的柱子,支撑着九个等大的穹顶。等距的拱,被赤红色的纹理凸显出来。柱子很大,但存在感并不强。柱子、墙面和帆拱都被刷成了米色,像扁平的米色画布,上面画着巨型的文字。

没有前院,只有一个柱廊。两侧通向街道的门,直接开在了大厅。匀质的几何,没有主次,也没有没有向上的纪念性。空间被水平延展,大厅与街道连在了一起。

三阳台清真寺 Üç Şerefeli Cami,1437-1447

前院的开间是进深的两倍,中间的小净池很大,把院子分成了两部分。六边形的大厅,嵌在长方形的平面中。两个六边形柱子显现出来,剩下四个融入了墙壁中。柱子大到不再像柱子,更像一个无法进入的房间。横向的空间,被两个柱子分成了三部分,1 : 2 : 1。

上部的空间被拱隔开,每个部分都有天光,三角形的小顶也有一个采光亭。结构的转换区域,画上了细密的几何图案,像生物组织。

塞利米耶清真寺 Selimiye Cami,1568-1575

外部看上去像汉堡一样扎实。修复中,里面塞满了临时钢结构,巨大的空间被遮挡。

埃迪尔内

为了朝向麦加的方向,三阳台清真寺偏离了城市路网的轴线,使得西南侧的入口看起来更像一个主入口。隔着路口,对面是罗马时期的瞭望塔和残存的城墙。罗马的“古董”,在土耳其并不受待见。

从西南的入口进入庭院,和一位坐在地台上的老人家对视了几秒,他便主动介绍起来。全程靠手势,从三阳台宣礼塔,一直介绍到米哈拉布(Mihrab)两侧的转轴——奥斯曼时代独创的地震仪。好在有提前做功课,能大概明白他的意思。

随后我们坐在米哈拉布壁龛前的地毯上,用翻译器聊天。80多岁的老人,身体硬朗,满口全牙,但一提到“奥斯曼”就唏嘘摇头,他最后微笑着,把叹息放进了那句平实的话里:我们都是兄弟姐妹。或许,他的父辈可能参加过战争,亲眼见证了最后的溃败。又或许,他小时候见过旧世界的残影,犹太商人、希腊船主、亚美尼亚艺术家在同一个咖啡馆里谈生意。

渐渐的,穹顶下人多了起来。在八边形柱子后面,挑了一个比较偏的位置坐下,小心翼翼地看着他们。他们赤足,排成几行,不时一齐倒地伏拜。嘴里念的词,听起来低沉忧郁。念毕起身,各自离开。人群中有一名中年男子走近,在确认对方都会英语后,我们聊了起来。在他的带领下,走出清真寺,穿过老街区,又回到了三个清真寺附近。一路上,他不停地和他的朋友打招呼,因为他从小就生活在埃迪尔内。

太阳下山时,再次来到了三阳台清真寺,有小朋友在院子里骑自行车,一位小伙子主动用英语介绍了院子里的净身泉(şadırvan),并说不用担心冒犯到他们。宗教与世俗,共享同一片暮色。

柯布西耶在游记里,提到了当地人的友善。时间过去一百多年,埃迪尔内人依旧友善。

下午,在骄阳的强光下,阿德里安堡出现了。这个城市就像被广阔的高原托起,浓缩成一座辉煌的圆顶。一些清真寺的尖塔精致秀丽,远远望去,纤细得像沼泽中的马尾,点缀在这群建筑物中,引得它们整体向上,更显壮观。三座宏伟的清真寺,从低到高,使得城市景色更加壮丽多彩。这是萨利姆苏丹给本城打造的巍峨的三重冠。土耳其的旧都仍然充满华贵之气。一些善良的土耳其老人还恪守着纯粹的东方传统,在我们看来,他们是真正的圣贤。他们都喜爱我们,亲切地向我们致礼,友好地注视我们。在咖啡馆——当然是土耳其式的咖啡馆——老板本来蹲在一个沙发上,见到我们赶忙起身,从火炉里夹出烧得通红的炭块,为我们点烟。我们在街边一个葡萄棚下面坐好。一些好奇的土耳其人来了兴趣,围着我们站了一大圈。有个糕点铺老板给我们送来点心,并且不要我们付钱。我不小心碰翻打碎了两个玻璃水杯,掏钱赔偿,老板连连摆手,执意不收。从开得大大的窗户望进屋,只见老板蹲在一张长沙发上,吸着水烟筒,一脸微笑,说着谢谢、你好,甚至都不打算收取咖啡钱。

勒·柯布西耶《东方之旅》